10月7日から今年のノーベル賞の発表が始まります。

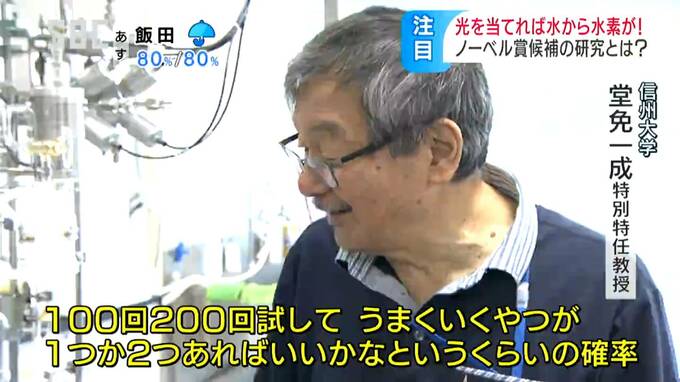

化学賞の候補として名前があがっている1人が、信州大学の堂免一成(どうめん・かずなり)特別特任教授です。

その研究を取材しました。

堂免特別特任教授:

「上から光を当てると、光触媒と接触しているところで、水が分解して水素と酸素が、あぶくになって出てきます」

どこにでもある水と太陽の光からエネルギーを取り出す夢の技術。

信州大学の堂免一成特別特任教授が研究しているのが、光触媒という物質を使って水を水素と酸素に分離し、効率良く取り出そうというプロジェクト。

水素は燃えても水になるだけで環境への負荷が少なく、次世代のエネルギーとして、自動車をはじめ、さまざまな分野での活用が期待されています。

要となるのが光触媒の研究。

信州大学ではより効率的な触媒を求めて、実験を繰り返しています。

堂免特別特任教授:

「100回200回試して、うまくいくやつが1つか2つあればいいかなというくらいの確率ですから」

記者:

「けっこう勢いよく(水素と酸素が)出てますね?」

堂免特別特任教授:

「もっと勢いよく出したいんですよ(笑)だからそのために今さらに研究しているということです」

海外の論文でも広く引用され注目を集めてきた研究。

9月には、ノーベル賞の登竜門とも言われる「クラリベイト引用栄誉賞」を受賞していていて、9日に発表されるノーベル化学賞受賞への期待もにわかに高まっています。