金利がある時代に転換 政府と日銀の関係は…

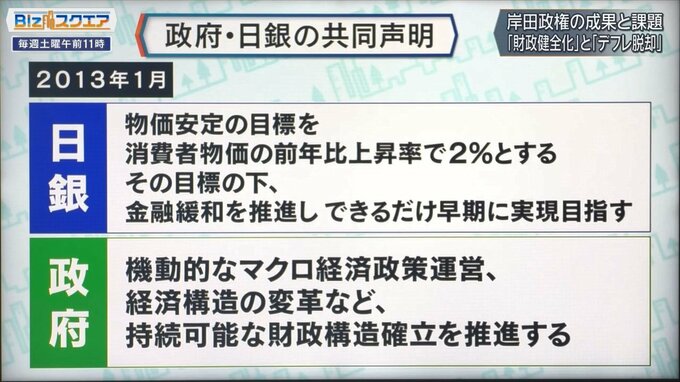

今の日本の枠組みをみていく。2013年1月に出された政府・日銀の共同声明。日銀は「物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で2%」とする。その目標の下「金融緩和を推進し、できるだけ早期に実現を目指す」。一方、政府は「機動的なマクロ経済政策運営」、「経済構造の変革な」など、「持続可能な財政構造を確立、推進する」としている。基本的に2%の目標達成に向けて金融緩和を推進するということだが、不思議なことに2%の物価上昇率がもう2年以上続いてるのにまだこれは達成されてないということになっている。

――デフレ脱却宣言が先送りになっている状態をどう考えるべきか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

国民からするとわかりにくい。コストプッシュで需要が伴ってない。国民からみればインフレはインフレだからデフレ脱却という言葉を石破氏は使わなくてもいいと思う。どういう理由があろうと2%を超えて2年以上になるのはインフレ。そういう意味ではどういう理由があろうと一応目的は達しているので、今度どういう日銀の物価安定目標にするのかなど、さらに新しい局面にいってもよいのではないか。

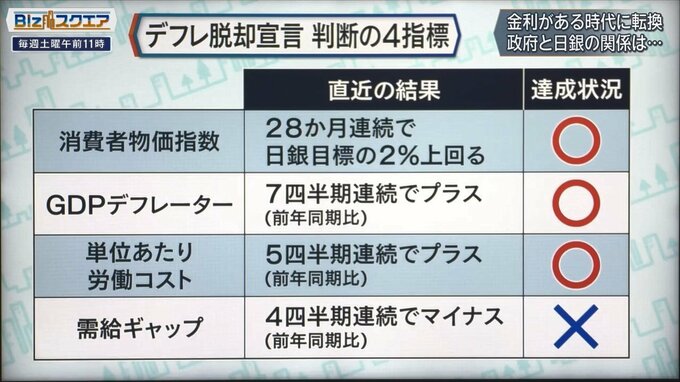

政府は「デフレ脱却の4条件」を掲げている。4つの指標があり、この中で「消費者物価指数」「GDPデフレーター」「単位あたり労働コスト」の3つは達成しているが「需給ギャップ」だけがまだマイナスとなっている。

――近く「需給ギャップ」がプラスになる見込みはあるのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

時間の問題で「需給ギャップ」がプラスになるが、ほとんどコストプッシュ。しかも「単位あたり労働コスト」は「労働生産性の伸びに対して賃金がどのぐらい増えたか」ということ。単に労働生産性が低迷してるから上がっている。だから良いストーリーで、「単位あたり労働コスト」が上がっているわけではない。労働生産性が落ちてるのに、無理して賃上げしたから労働コストが上がっているので、本当に望んでいる姿ではない。だからこういう指標にこだわらなくてもいいのではと思う。

――「需給ギャップ」のグラフを見てみると、ゼロに近くなってきている。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

「需給ギャップ」がプラスになると、他の条件がそのままプラスだったら「4条件」を満たすことになる。ただ時代が違うと思う。「需給ギャップ」といっても実際のGDPが「潜在GDP」に対してどうかということだが、「潜在GDP」が低迷している。なので時代に合っていな、あまり意味がない手法だと思う。だからあまり「4つの指標」にこだわらなくていいと思う。

――「デフレ完全脱却」と言いながら達成してない状況が続いている。どこかで今の枠組みを終わらせるためには「デフレ脱却」したと言わなければならないのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

今も理由はともかくとして「デフレ脱却」と言っている。これからも地政学的な対立が多いのでインフレになりやすい。コストプッシュはこれからも起きやすい。そういう時代に2%を超えたということで、1度「アコード(政府・日銀の政策協定締結)」を置いて新しい目標、もっと柔軟なものがいいのかを新政権で日銀と議論したらいいと思う。

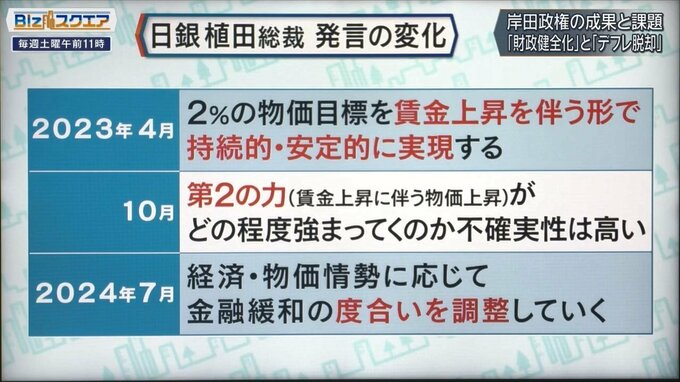

日銀・植田総裁の発言も微妙に変化してきている。2023年4月、総裁就任当初は「2%の物価目標を賃金上昇を伴う形で持続的・安定的に実現する」と語っていたが、半年後の10月には「第2の力(賃金上昇に伴う物価上昇)が、どの程度強まっていくのか不確実性は高い」としており、最近では「経済物価情勢に応じて、金融緩和の度合いを調整していく」と発言している。

――「2%の物価目標」といっても「持続的・安定的な実現がないと完全達成ではない」という言い方をしている。それは「第2の力、賃金上昇に伴う物価上昇が強くならなければならない」といってきたが、ここがなかなかまだ強まってこないということか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

企業は利益が上がらなかったら、持続的に賃金を上げられない。物価を上げるといっても消費が低迷しているから、簡単に上げられない。だからやはり景気が強くないと「第2の力」はなかなか出てこない。しかし今はほとんど横ばい。まだ「第2の力」ははっきり出ていないと思う。

――最近は「実質金利が低いから金融緩和の度合いを調整していく」という言い方にだんだんシフトしてきているところがある。この辺の言い方をどう変えていくかによるのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

「インフレ」はいろんな理由で起こりうるので、日銀は黒田前総裁の時から「需要を伴って」とずっと言ってきた。でもずっと需要が弱いので、「インフレ」になっている。だからもう内容にこだわらず「インフレをあまり過度にならないように抑えて安定させる」と柔軟な言い方に変えてもいいと思う。「需要が伴う」や「第2の力」と言っているとなかなか実現できない。もっと柔軟な金融政策に変えてもいいのでは。

――逆に言うとそれが日本経済の実力。「大規模緩和」をやった結果の「実力」がよく見えてきたので、「実力」を直視したフレームに変えていった方がよいということか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

これまで20年もできなかったし、今もできていない。それよりも「コストプッシュでインフレになったから、それをちゃんと安定させていきます」という言い方でいいと思う。

――岸田政権はアベノミクスの流れを引き継いでいるのでなかなか否定しきれなかったというところがあった。新内閣ができると一つまた皮がめくれた形になるので、新しい発想で物事が考えられるかどうかが大きな焦点になってくるか。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月28日放送より)