自民新総裁に石破氏 経済政策を検証

――石破氏は岸田路線の継承、高市氏はその前の安倍路線の継承という戦いだった。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

経済政策を二分する形になったのである意味ではわかりやすかった。石破政権のもとで、よりメリハリのつけた政策を推進することができる環境でもあると思う。

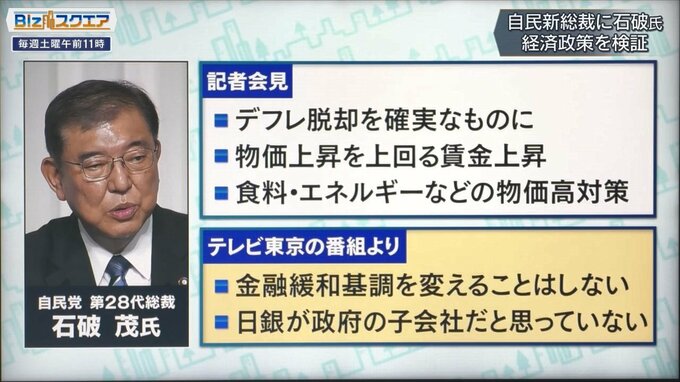

石破氏の発言を振り返る。「デフレ脱却を確実なもの」とし、「物価上昇を上回る賃金上昇」さらに「食料・エネルギーなどの物価高対策」などに言及。またテレビ番組に出演し「金融緩和基調を変えることはしない」「日銀が政府の子会社だと思っていない」などといった発言もあった。さらに補正予算で食糧エネルギーなどの物価高対策をやりたいとも明言した。

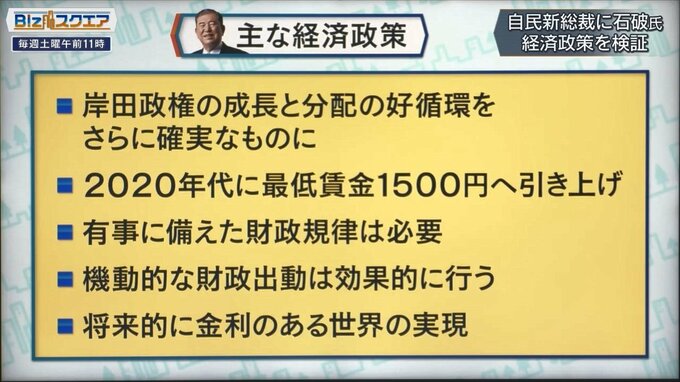

また「岸田政権の成長と分配の好循環をさらに確実なものに」「2020年代に最低賃金1500円へ引き上げ」「有事に備えた財政規律は必要」「機動的な財政出動は効果的に行う」「将来的に金利のある世界の実現」といった発言が過去にあった。

――基本的には財政規律に目配せしながらも、金利のある世界金融正常化を進め、物価と賃金のいわゆる好循環を模索していくという、まさに岸田路線の継承か?

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

「物価と賃金の好循環」というのは一般の人たちにはわかりづらい。その背景は、企業が儲からないで賃上げしたら潰れてしまう。背景にあるのは、企業の利益を上げていくこと、それは生産性を上げること。それなくして賃金だけ上げたら利益が下押しされて潰れていく。なので、言い方としては「賃金を持続的に上げていくために、労働生産性を上げる上げられる経済にしよう」とした方がよりわかりやすい。

――物価と賃金が「両方とも上がらない」という世界から、「両方とも上がる」という世界に変えようと岸田首相は言ってきたが、その方向性は正しいのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

今までなかったような賃上げがあった。そういう意味ではいい面も出てきていると思うが、今までのインフレというのはコストプッシュ的な円安やコモディティ価格の高騰によってインフレになっていたり、超円安になり、その対策として金利を上げるということだったので、そういうな状況ではなく、経済が強い状態で金利を上げられるかどうかというのがこれから試される。

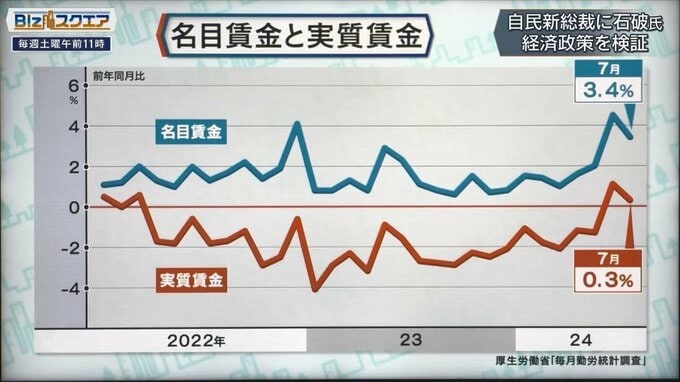

――2024年夏のボーナスでようやく実質賃金がプラスになった。つまり物価に賃金が追いつかない状況が、やっと追いつけるかなという状況にはなってきた。継続的に実質賃金がプラスになるかどうかが最初の関門か。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

そうだ。まだほとんどの企業にとってみると非常に苦しい状況。なぜならばいろんな食料品や電気代が高くなっているのでコストプッシュのところに金利も上がってきている。ここに人手不足で賃金を上げなければいけない状況なので、全体的に利益を下押しするような感じになっている。まだ労働生産性は改善していない状況なので、労働生産性をどう上げていくかということがこれから政権に問われると。

――売り上げを削ってでも賃上げしたという企業もたくさんあるということか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

働いてる従業員の人たちは、自分の企業がうまくいってるかは感じでわかっている。賃上げがあっても安心してどんどん消費しようということにはなかなか繋がらない。

――仮に実質賃金がプラスになったとして、それが実際の消費の拡大や需要の増加に結び付いて、いわゆる経済全体の真の好循環に繋がっていくかどうかここも大きな焦点だ。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

本当に日銀が望んでいる物価上昇、石破氏が言っている「デフレ脱却」というのは「消費が増えていく」ということが前提。しかしこの20年間はほとんど横ばい。高齢化してきて、みんな将来が不安で貯蓄をしようとするので、なかなか消費しない社会。ここでどうやって消費を上げていくのかシナリオが見えない。

――エコノミストの間でも、日本はデフレマインドが強く、緊縮傾向が強いから、多少実質賃金がプラスになっても商品本当に伸びるか疑問視する声出てきている。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

デフレマインドというよりも、30%と世界で一番高齢者が多い。自分が100歳まで生きるかもしれず、いろんな病気になったりするから、節約したいというのは当たり前のことだと思う。高齢化だから当たり前。

――だから消費者物価指数を見ても、名目的には2%は超えているが、賃金上昇や需要の上昇がまだ弱いということか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

実質消費を見ると、コロナ危機前の2019年の1月から3月よりもはるかに下回っている。まだ本当に低いところで少し今上がったかというだけ。その中でどうやって需要が拡大していく、どんどん消費できる、そういう環境で物価が上がっていくかというと、今のところない。実質消費は低迷しているのでなかなかストーリーがない。

――新政権にとって大きな課題か。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

人口が減って高齢化が進むなか、どう消費を拡大するかというのは、今の国内だけで考えてると、なかなか難しいのではないか。

岸田政権が残した課題 財政健全化への道筋は… 補助金で不安解消のリスク

中空氏は岸田政権が積み残した最大の課題は財政健全化への道筋だと指摘。切るべきものは切って支出を減らすことが、次の政権には必要だという。

BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部副会長 中空麻奈氏:

岸田政権でガソリンの話(補助金)とかもやめた方がいい、もうやめるべきだと何回も申し上げてきたが、なかなかそれができなかったのは日本的なやり方で仕方がない面もあったのかもしれない。例えば今まで補助金をもらってた人がいたとして、その補助金を「明日からなしにします」というわけにはいかない。少しずつ減らしましょう「激変緩和措置」という呼び方をするが、何でも激変緩和措置にしてしまう。新しい政権にはぜひそういう問題点を改善していく政権にもなってもらいたいので必要なところとそうではないところをメリハリつけて、政策は切るべきは切るということをやってもらえたらいいと考えている。

金利がある時代の「放漫財政」のツケ

中空氏は「激変緩和」という名のもとで「放漫財政」を続けるリスクは、将来的に国民が取ることになると警鐘を鳴らす。

BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部副会長 中空麻奈氏:

財政は使っていい。使っていいが、どう使うか。あとは「予算制約」というものが財政にはあるということを、日本のトップは頭に置いておくべきだと思う。日本国債は格付けが昔は「AAA(トリプルA)」だったが、今はもう「A+(シングルAプラス)」とかになってきていて、結構下がっている。でも下がったとしても、何か生活変わったかといったら、生活への打撃はそんなにない。日本国債を発行してうまく回っていれば、誰も文句はつけない。でもいざというときにお金を払ってくれなくなったり、外国人が日本にお金を出さなくなったら、あるいは日本が外貨を稼げなくなったとか、何か不測の事態が起きたときに「駄目ではないか」と急に格付けが下がったりする。今の「A(シングルA)」ぐらいであれば問題ないが、「BBB(トリプルB)」まで落ちると、本当に資金調達コストが上がり、金を借りるために努力をしては返す自転車操業に入りやすくなる。それは日本にとって得策ではないと思う。トップはいざとなったら債務返済のために徴税をする能力を持つ。そういう人が「財政健全化する、財政再建していく」ということを言うと、そういう意思の下、経済政策をとっていると伝わる。きちんと(トップが財政健全化に)コミットして言っていくことはとても大事。