保育環境の専門家は 言語発達の場としても公園の重要性を指摘

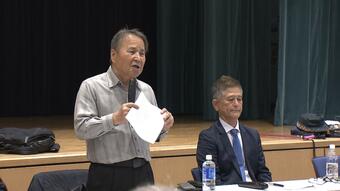

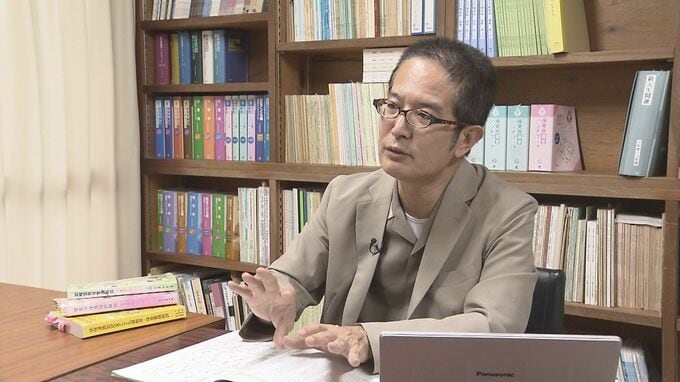

子どもたちの幼児期における保育環境について研究している沖縄キリスト教短期大学の照屋教授は…

▽沖縄キリスト教短期大学 地域こども保育学科 照屋建太 教授

「特定の動きができる。例えば、のぼり棒なら登ったりとか降りたり、ブランコは揺れたり、前後左右の動き・普通の自然遊びも大事ですが、そこを補完するような意味で、大切なのかなと」

「また公園というのは1人で遊ぶものではないところが多い。特に遊具があるところは。そういうところを通して、友達と話すとか、言葉の発達とか、いろんな面で良い機能を果たしている」

ー何より優先すべきは「子どもの安全」ですが、安全を追求した結果、遊ぶ場所がなくなっているのが浦添市の現状です。照屋教授は、社会全体として考えていくべき問題だと指摘しています。

浦添市だけではなくどの市役所でも、よりライフラインやセーフティーネットに直結する部署・分野に、予算や人員が優先的に配置・配分されます。そのなかで公園の遊具は、どうしても2番手、3番手の扱いになるかと思います。

しかし浦添市の事例は、子どもたちが育つ環境のサポートのためにも、よりお金や人を割いていく行政の必要性も示していると感じました。(取材 宮城恵介)