アメリカ金融政策の転換 4年半ぶりの利下げ

アメリカの歴史的な転換。4年半ぶりの利下げとなった。前の利下げはコロナが起きたときにゼロ金利規模まで落とした時だった。それから数年経ってインフレが激しくなり、FRBも慌てて10回以上も利上げした。中では0.75%利上げを続けていったときもあった。いま5.5%で、1年ぐらい続いていたが、ようやくこれを0.5%下げた。

――利下げは0.25%から入るイメージだが、0.5%というのは意外だったか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

なぜ大幅な利下げをしたかという理由はよくわからないが、これを読み解く鍵はパウエル氏が「後手に回らないように」と言っていたが、景気に対する不安感があったのではないか。ここ2、3か月、6~8月ぐらいの消費者物価を見てみると、伸び率が急速に鈍化しているので、FRBとしてはインフレに対する懸念よりは、景気をしっかりさせたいと。いま利下げしておくと、クリスマス商戦にこの効果が間に合う。それで後手に回らないようにと、0.5%下げた。あとは大統領選挙の前に下げておきたかったのがもう一つの理由ではないか。

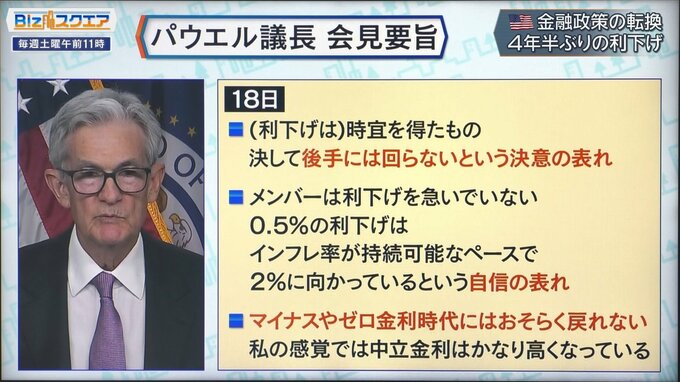

パウエル議長の会見を振り返る。「利下げについて、決して後手に回らないという決意の表れ」「メンバーは利下げを急いでいない。0.5%の利下げは、インフレ率が持続可能なペースで2%に向かっているという自信の表れ」「マイナスやゼロ金利時代にはおそらく戻れない」といった発言があった。

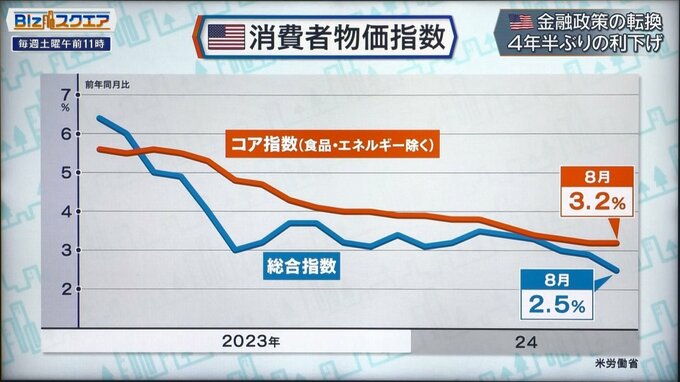

――8月は「消費者物価指数」が2.5%ということで2%に向けて順調に落ちてきている。あまりインフレは心配しなくていい状況になってきたのか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

アメリカ、FRBは、「雇用」と「物価」という2つを追いかけないといけない。これまではインフレ率が高かったので両睨みだったがインフレ率がここにきて2、3か月下がってきたので、インフレより景気・雇用を拡大させようという方にシフトできるようになった。それが緩和に大きく動けた理由だ。

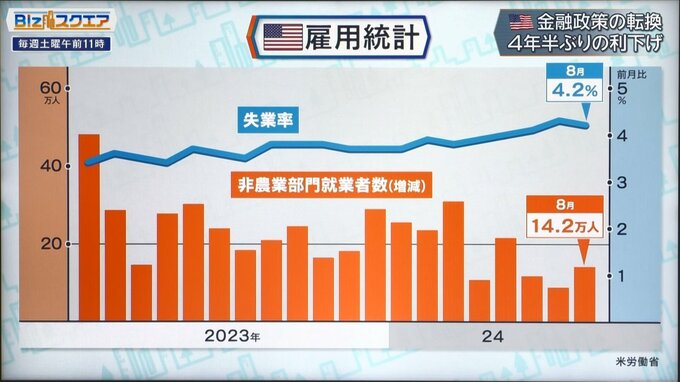

一方の「雇用」に関して。減速感がはっきりしてきた。データ改定されたこともあって、2024年になってから、春以降は目安の(非農業部門就業者数)20万人を下回るような状況が続いてきて、失業率も上がってきた。決して非常に悪いという数字ではないが、減速していることがはっきりしてきた。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

消費はまだまだ堅調だが、「雇用が悪い」ということは、自分の生活に対する不安が高まっていくので、いずれ必ず消費の減少にも繋がっていく。そういうふうにFRBは見ているのではないか。