毎年10月7・8・9日の3日間行われる「長崎くんち」。1634(寛永11)年に高尾と音羽二人の遊女が「小舞」を奉納したことから始まります。国指定重要無形民俗文化財に指定されている、長崎の氏神・諏訪神社の秋季大祭です。2024年は7つの町が踊りを奉納予定。本番に向けて、大人も子どもも町を上げて稽古に励む「長崎くんち」は日本一練習する祭りとも言われ、その完成度の高さは一度見た人の心をとらえて止みません。コロナ禍で3年間の休止を挟み、10年ぶりの出演となることしの7か町。本番までの稽古の様子を諏訪神社前日の奉納順にシリーズでお伝えします。

一番町は、本踊を奉納する「興善町」です。能の作品の一つ「石橋(しゃっきょう)」をもとにした演目、勇ましさと、あでやかさ、子供たちの可憐な舞で魅せます。

白獅子・藤間 織月さん:

「人間ではないというところと、勇壮さ」

赤獅子・藤間 織貴祥さん:

「勇ましい獅子をふたりで」

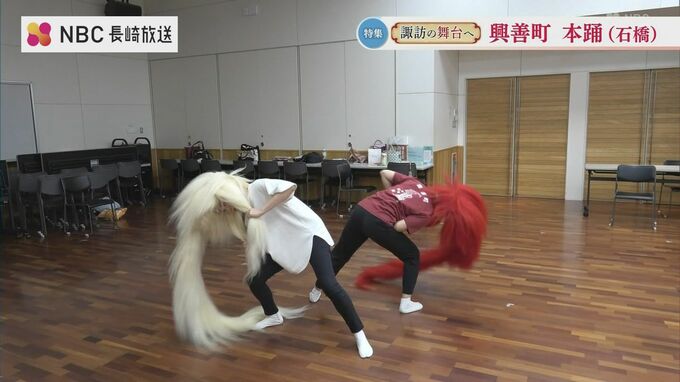

興善町が奉納する本踊「石橋」、2頭の獅子の豪快な毛振りが見どころです。

興善町は現在はオフィス街で、長崎市消防局や市立図書館など公共の施設がある町です。博多の豪商・末次興善が長崎に来て作った町と言われています。過去5回も、本踊「石橋」を奉納してきました。

能の作品をもとにした格調高いおめでたい舞いで、浄土に架かる橋「石橋」のそばで、獅子と胡蝶がたわむれる様子を表現しています。紅白の獅子の勇壮な毛振りは、町の誇りです。

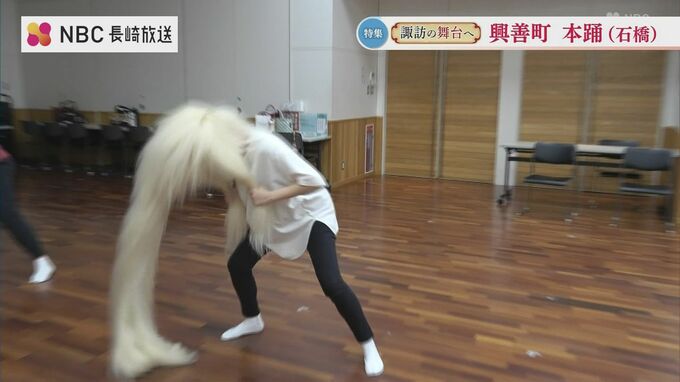

10年前、この白獅子を演じたのが、藤間織月さん。今年も白獅子役で出演します。かつらの長さは2m弱、重さは3キロ。

赤獅子を演じるのは、藤間織貴祥さん。二人は2年前、所属する日本舞踊「藤間流」織貴舞会の公演で、一緒に踊った経験があります。

前回のくんちを経験している白獅子の織月さんでも、基本的な感覚は覚えているものの、なかなか上手くいかないのが「毛振り」の難しいところです。

藤間 峰織貴師匠:

「ちょっとやっぱり、こっち(右)に振る時によれるのが気になる。多分少し肩か腰かが先にきているような気がするけどな」

左右対象に振れるようになることが課題ー。何度も繰り返し、体に覚え込ませます。

白獅子・藤間 織月さん:

「(かつらをつけると)やっぱり動きも制限されるので、もう少しゆっくり大きく動くことを意識をしないと動けないなと改めて感じます」

赤獅子・藤間 織貴祥さん:

「体の芯、軸、もし変な回し方というか、軸で回してなかったら、体を痛めたりもする時もありますので」

7月。初めての諏訪神社での場所踏みです。石橋は、浄土に架かる橋。その浄土の世界から聞こえてくる調べ・音楽を、町内ゆかりの子どもたちが「楽の精(がくのせい)」となって表現します。今年は、4歳から10歳まで、9人が参加します。

Q今日はどうでしたか?

母・阿祐美さん「きつかった?」吉田愛咲ちゃん(4)「うん」

母・阿祐美さん「不安なところもあるんですけど、4歳なので。でもよく付いて頑張っているなと思います。」2人「がんばります。」

可憐な「楽の精」の後に登場する、勇ましい獅子。その迫力を増すために前回から取り入れたのが、歌舞伎で用いられる「附け」です。

2回目の附け打ちに挑む藤間織星さん。附け打ち専門職の山崎徹さんに直接指導を受け、音を磨きました。

藤間織星さん:

「附けを打つ回数が(前回より)増えた。3倍ぐらいになっているんじゃないかと思います。獅子の動きをよく見ることと、息を吸うタイミング。一緒に息を吸うと足が出るときに附けが打てるので、意識して打たせていただいております。10年前よりレベルアップした全体の姿を皆様に楽しんでいただけるように努めていきたいと存じます。」

8月最終日。稽古はいよいよ佳境です。

子どもたちの楽の精、長坂のお客さんを意識して、大きく元気に踊れるようになってきました。

豪快な毛振りも勇ましさが増して、より獅子に近づきました。

藤間 峰織貴師匠:

「今日見ておりまして、いい感触で進んでいけるのではないかと思いました」

赤獅子・藤間 織貴祥さん:

「勇ましい獅子を二人で演じていきたいと思います」

白獅子・藤間 織月さん:

「無事に、そしてご町内の皆様はじめ、長崎の皆様、それから諏訪の神様ももちろん、皆様にお喜びいただけるようなご奉納ができたらと思っています」

興善町の本踊、獅子の勇壮さ、胡蝶の優美さ、楽の精の可憐さ、さまざま味わいで諏訪の舞台を魅了します。