なぜ我が子は「生徒A」にならねばならなかったのか

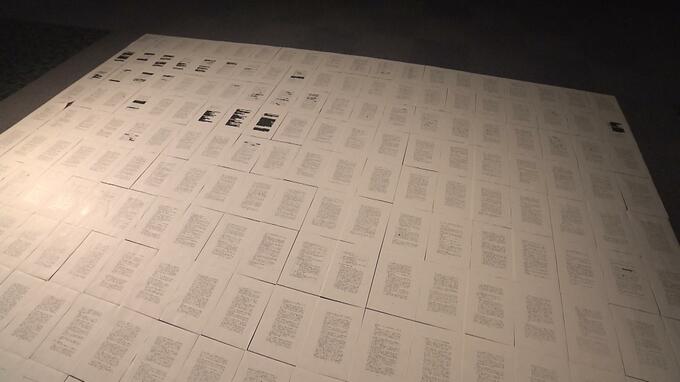

「子どもが生まれたとき、親となったひとは万感の思いをこめて子どもに名前をつける。そうして名付けられ、大切に育てられてきた彼の名前を『生徒A』として記すことの痛ましさを思いながら、私たち委員はこの調査を続けてきた」

これは2024年3月、沖縄県に提出された「調査報告書」のなかの一文。

報告書には、自ら命を絶った沖縄県立コザ高校2年(当時)の男子生徒『A』さんの受けた苦しみが、克明に記されていた。

Aさんが部活動顧問から受けた心ない言葉

「やる気がない」

「部活やめろ」

「早く行け。気持ち悪いんだよ」

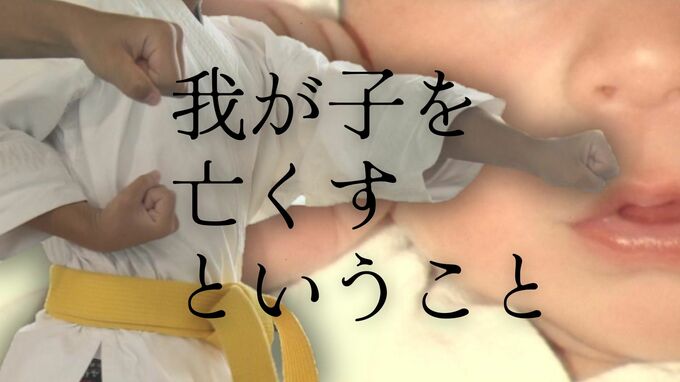

小学1年生のときに始めた空手。大好きだった部活動。しかしそれは、当時の顧問によって、恐怖の時間に変わった。問題の再調査委員会は「顧問と部員という主従関係を超えて「支配的」だったと指摘した。

全国で後を絶たない、学校でのハラスメント。奪われる子どもの命。

事件に向き合った教員たちは、忸怩たる思いを抱えている。

小学校教諭

「社会の中で起こった出来事は、他人事なんですよね、完全に、私たちには関係ないよねって」

高校教諭

「私は今現場で声を出せないです、やっぱり怖くて」

安全であるはずの学校で子どもが命を落とす悲劇はなぜ後を絶たないのか。

なぜ我が子は、「生徒A」にならねばならなかったのか。連載で、背景を紐解いていく。

(本記事はRBCのドキュメンタリー番組「我が子を亡くすということ」を再構成したものです)