地震で被害を受けた建物を、自治体が所有者に代わって解体・撤去する「公費解体」について考えます。

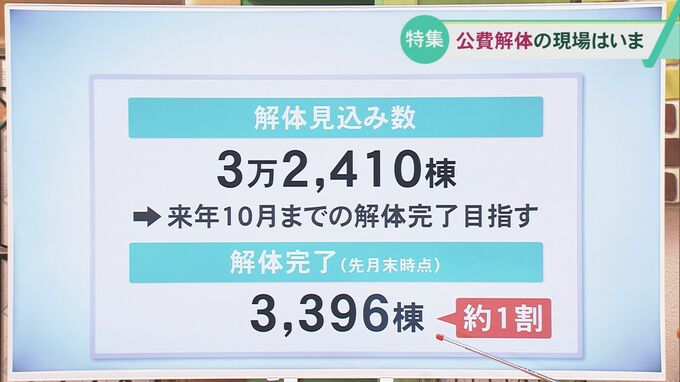

能登半島地震による住宅への被害は、石川県内で8万棟を超え、県が8月に発表した建物の解体数の見込みは、3万2,410棟となっています。石川県では、来年10月までにすべての解体を終えたいとしていますが、解体が完了したのは先月末時点で1割となっています。能登半島地震の発生から8か月が経過する中、公費解体の現場はどうなっているのか、取材しました。

「仏壇は全滅。神棚は見つからない。買って間もない。400万かかったやつ」

珠洲市正院町で、仮設住宅に暮らす野村幸雄さん(81)。築50年の自宅は地震で全壊し、今年4月、公費で建物を解体することを決めました。しかし、申請を終えてから5か月。一向に工事が始まる気配はありません。

公費解体を申請した 野村幸雄さん(81)

「潰す場所自体が通行する人にとってはあまり支障がない所ない(=緊急性が低い)んやって、ここは山の方やから。なので、そういう人は後回しっていう話や。早く解体が終われば小さい家でも建てようと思ったけど…。あんまり遅いから、心も狂ってしまった。周りに人がいなくなる、まちの方へ出ていってしまった」

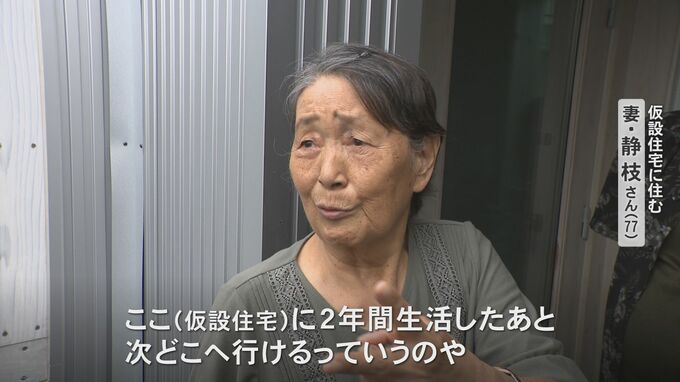

妻・静枝さん(77)

「仮設住宅に2年間生活したら、次はどこへ行けるっていうのや。どこへ行ってもお金はないし、家も建てられもしない。こんな山奥に暮らすつもりもない」