一体なぜ、このような道具を?

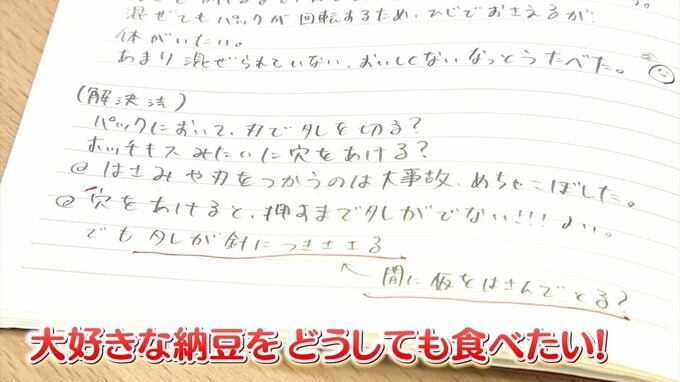

高校1年生のとき右手を骨折したという原さん。大好きな納豆を一人で食べられなくなったことに耐えきれず、道具の制作を決意したのです。

約1年間の開発期間で特に苦労したというのが、タレの袋に穴を開ける「たれたれさん」です。

(岡山県立操山高校3年生 原深唯さん)

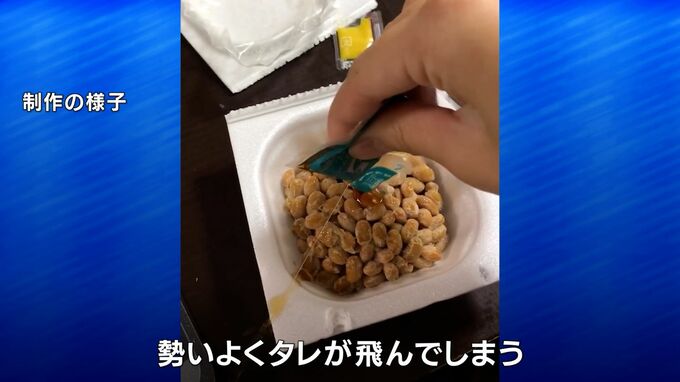

「これは針が1本なんですけど、一個の穴に対する圧力が大きくなってしまって勢いよくタレが飛んでしまう」

「だったら、圧力がかかる面積を多くすれば飛ばないんだと考えて、針を5本に」

「やっと納豆食べられるぞという、そんな感じでした」

(松村みなみ記者)

「嬉しかった?」

(原深唯さん)

「嬉しかったです」

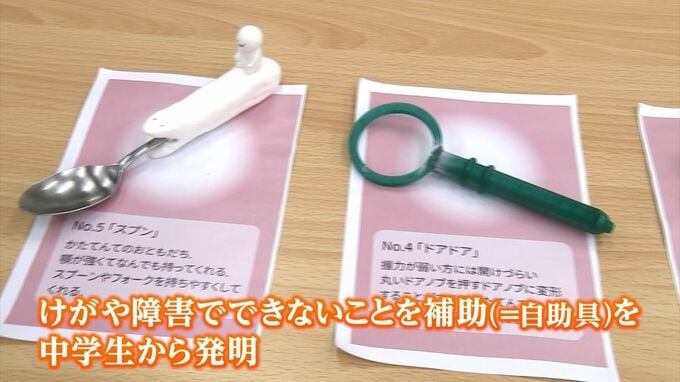

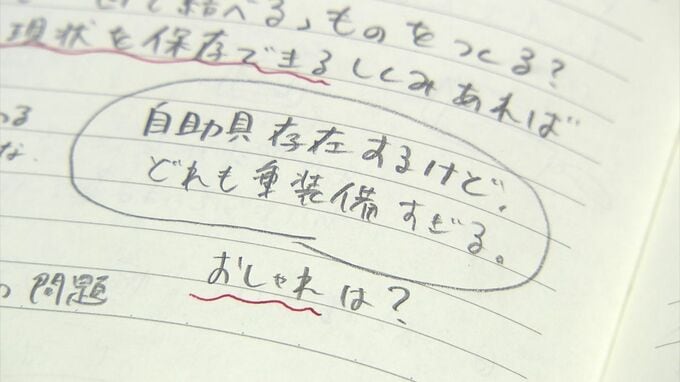

実は原さん、けがや障害で出来なくなったことを補助する道具=自助具の発明を始めたのは中学生のときでした。

きっかけは、片手麻痺と向き合う友人との出会いだったといいます。

(岡山県立操山高校3年生 原深唯さん)

「こんなにも生きづらくて、こんなにも両手で当たり前の世界にあふれていたんだなと気付いて、自分でなんとかしようと思って自助具を作ることになりました」

その友人や、老人ホームでの聞き取りをしながらさまざまな自助具を考案してきた原さんです。将来はより身近なデザインで使いやすいものを開発して、多くの人に届けたいと話します。

(岡山県立操山高校3年生 原深唯さん)

「使った人には『自分でできた』という生きがいを感じてほしい。片手で今までできなかった、全部あきらめていた。そんな世界じゃなくて、自分でもできたんだという達成感や生きる力に変えていってほしい」