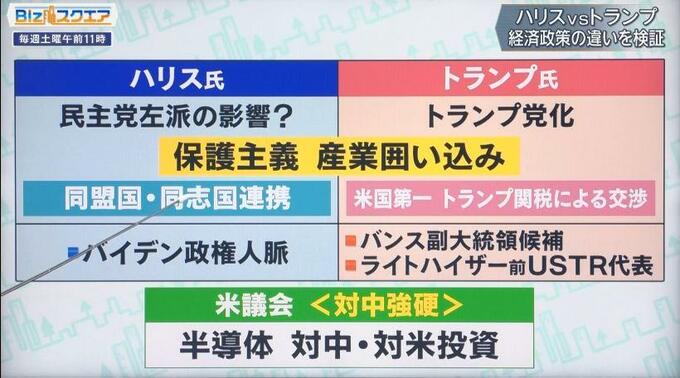

ハリスvsトランプ 経済政策の違いを検証

2人の経済政策の違い。まず「インフレ対策」については、ハリス氏は住宅の建設などを掲げているが、トランプ氏は国内増産によりエネルギー価格を引き下げるとしている。また「税制」については法人税を引き上げるとしているハリス氏に対し、トランプ氏は引き下げるとしていいる。「対中国政策」では、ハリス氏は同盟関係を強化。一方でトランプ氏は輸入品に60%の関税をかけるとしている。

――この違いはどういうふうに分析すればよいか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

2人とも「保護主義・産業囲い込み」。産業を国で囲い込むという基本的なスタンスは変わらないが、ハリス氏の場合は「弱者バラマキ」。言葉は悪いかもしれないが、民主党左派の影響もあり色濃く出している。トランプ氏は「関税の引き上げ」という“トランプ節”を前面に出している。ただしこれは選挙対策用。全てが実現すると思わない。というのは「関税」は、大統領権限でできるが、「税制」は議会の承認が要る。大統領選と一緒に議会選挙もあるが拮抗している。

――「関税」は大統領令できるなら「トランプ大統領」がもう1度誕生したら、その日のうちに「中国からの輸入品は60%関税」が実現する可能性があるのか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

可能性はある。そうすると他国からの輸入品一律10%が気になる。「トランプ関税による交渉」。10%を脅しにして、相手から何を取るかというやり方になりそうだ。それをやろうとしているのが、(トランプ陣営の)ライトハイザー前USTR代表。トランプ政権でまた経済閣僚で入ってくると取り沙汰されている。彼はそういうのが得意で、自分の成果はそこにあったと自負している。やはり備えというのは必要かもしれない。

――結局トランプ・バイデン両政権は中国を脅威、競争相手として見て、そして強く対応して、対抗するためには自国で産業を囲い込んで、産業育成していくのか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

おっしゃる通り。「アメリカ議会は“対中強硬”」これはどの政権になってもベースは変わらない。明確になったのが2018年。当時副大統領だったペンス氏が演説をして対中政策を包括的に行う。そこから大きく潮目が変わっている。だから、半導体での規制を両氏ともやる。

ベースの“対中強硬”は全く変わらない。強化されていく。

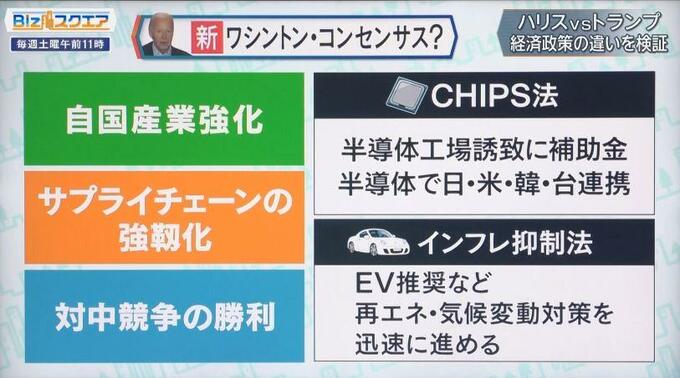

――バイデン政権も「チップス法」や「インフレ抑制法」をつくって半導体を自国で囲い込むとか、EVなども国内生産に回帰させている。2人の違うところは「同盟国との連携」を重視するか、しないかというところが違うのか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

確かに同盟国・同志国との連携をバイデン政権が打ち出して、トランプ政権になるとアメリカだけで孤立的にやっていくという色の違いがある。ただし、この同盟国・同志国の連携は、日本が無防備になって喜んでいる場合ではない。「チップス法」と「インフレ抑制法」という2つの法案をとってみても、アメリカ国内で囲い込もうとしている。だから警戒しながら、どうやって連携していくかをちゃんと考える。「同盟国・同志国との連携を打ち出したから大丈夫」と思ったらそれはいささか甘いと思う。

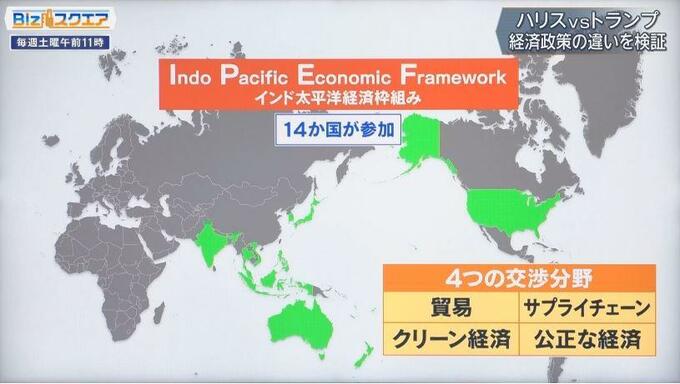

――例えばバイデン政権下では、14か国が参加するIPEF(インド太平洋経済枠組み)などをやってきたが、トランプ政権になるとこういうものはなくなる可能性もあるか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

おっしゃる通り。多分トランプ政権になったら、TPPと同じで撤退するという可能性は極めて高い。これもバイデン政権の成果ということになっているが、サプライチェーンやグリーン経済で、脱炭素で途上国にどういう連携をとっていくかなど、中身は日本が考えてあげた上で、アメリカに花を持たせているのが実態。仮にこれを撤退するということがあったとしても、日本がアメリカ無しでASEANとかインド、あるいは韓国、オーストラリア…どんどん仲間づくりをして強化していくことがますます必要になってくる。

――アメリカが変われば変わるほど、日本の役割が大きくなってくるのか。

明星大学経営学部教授 細川昌彦氏:

そう思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月7日放送より)