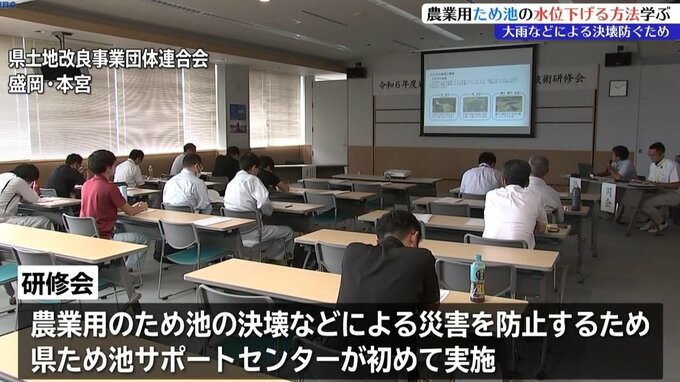

大雨などによって農業用の「ため池」の決壊を未然に防ぐ取り組みです。

岩手県は5日、自治体の担当者を対象に電気を使わずに緊急的にため池の水位を下げる研修会を開きました。

この研修会は農業用ため池の決壊による災害を未然に防止しようと、2024年4月に開所した県ため池サポートセンターが初めて開いたものです。

5日は岩手県や各自治体の担当者およそ30人が参加し、サポートセンターの担当者が常にため池の状態を管理し、決壊につながる危険性のある流木やゴミの流入を防ぐ重要性を説明しました。

(記者レポート)

「高い所から低い所へ水が流れる現象を利用して、ホースのみで放水を行う準備をしています」

講習のあとは、矢巾町の田沢ため池に移動し、緊急的にため池の水位を下げる方法として「サイホンの原理」を活用した放水方法を実演しました。

「サイホンの原理」は、ため池とため池より低い放水場所をホースでつなぎ、ホースのつなぎ目から水を入れて空気をなくすことで、電気などの動力を使うことなく放水することができます。

この方法は装置の設置が簡易的で故障も少ないなど多くのメリットがあり、緊急時の対策として推進されています。

(参加者は)

「異常気象とかもありますので、今後必要な時が多々あるかと思いますので、その際は(使用を)検討していきたい」

岩手県内には2024年4月時点で2502か所の農業用ため池があり、そのうち733か所で決壊すると下流の住宅などに被害が及ぶ可能性があるとされています。

(岩手県農林水産部農村建設課 木村準水利整備・管理担当課長)

「災害はいつ起こるか分からないので、ため池の管理者の皆さまには日頃から備えていただければと思う」

岩手県は今後、県内3か所で研修会を行い、そのうち1か所ではサイホンの原理を利用した放水の実演も行う予定です。