子どもの権利が脅かされたとき、その相談や救済にあたる県から独立した機関が必要だと訴えます。

子どもの相談・救済機関の必要性

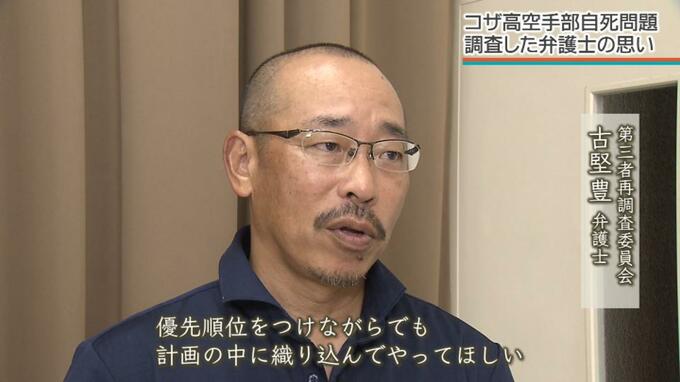

▽古堅豊弁護士

「“子どもオンブズ”は非常に重要な機関です」

「どのような形で設置するのか。子どもの権利の、個別の救済を図るだけじゃなくて、例えば政策の提言とかですね、そういった機能も含めて機関を作る必要があるだろうし、早急にやっていただきたいと」

勉強会に出席した教員たちは、教育現場の多忙化などによって学校内での問題意識が欠如していると、危機感を訴えました。

▽高校教師は…

「今ここで出てきた提言が学校現場で実行されているかと言ったら実行されていなくて、この提言書自体も読み合わせしている学校は少ないですし」

「子どもたちを守れない現場に私たちはなっていて、それに危機感を感じている先生たちがたくさんいるんですけど、その危機感を共鳴する場所もないし、共鳴できる時間もなくて、八方ふさがりに実はなっているんですね」

「どんどん先生方も追いやられて、ゆとりがない。子どもたちのSOSにも気づかない。だからやっぱり人も足りないし、教育に予算もかけてくれないという部分があって、本当にそのしわ寄せは子どもたちに来ている」

委員たちが2年以上をかけ作りあげた調査報告書、その提言は学校現場に浸透していくのでしょうか

▽古堅豊弁護士

「管理職と県教委がもう少しこの問題にコミットしていかないと難しいと思う」

「今、教育行政は色々抱えている問題がたくさんあるので、後手後手になっているのかもしれないですけど、優先順位をつけながらでも、計画の中に織り込んでやってほしい」

<記者MEMO>

今回の問題は顧問やコザ高校だけの問題ととらえる人もいるかもしれませんが、教育現場の多忙化や、教員同士でもモノが言えない環境など様々な学校現場に似た状況があると考えられます。

「子どもの人権に関する 教職員研修」「不適切な指導の事実調査」「子どもの相談・救済機関の必要性」といった第三者委員会の提言が実現されていくのか、これからも注視していく必要があります。(取材 下地麗子)