“強酸性”の可能性 金屏風から「黒い雨」の正体に迫る

「黒い雨」の研究を続ける、京都大学 複合原子力科学研究所。

厚生労働省の委託を受けて広島大学などと研究グループを作り、▽被爆直後の気象状況を計算で再現したり、▽土壌に残る放射性物質を検出したりして、「黒い雨」が降ったエリアを調べています。

この研究の一環として、金屏風の一部を切り取り、分析を進めています。

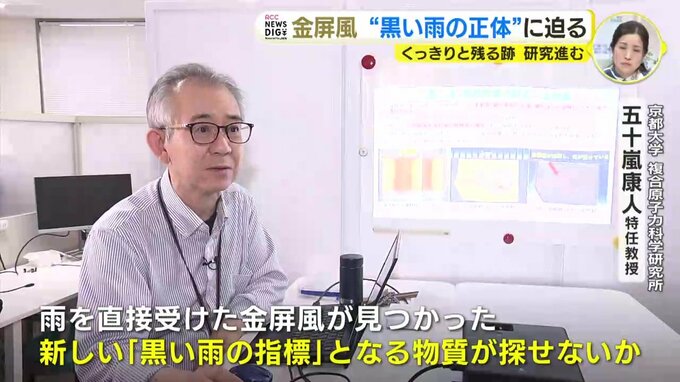

研究グループの代表、五十嵐康人 特任教授は「黒い雨」の成分が明らかになれば、雨が降ったエリアの特定につながる可能性もあると話します。

京都大学 複合原子力科学研究所 五十嵐康人 特任教授

「『黒い雨』の成分が本当は何だったのかということはいくつか論文がありますが、必ずしも明確ではないので、『黒い雨』を直接受けたという資料(=金屏風)が新規に見つかったのであれば、そこから新しい『黒い雨の指標』となる物質が探せないかというのが基本的な最初の出発点です」

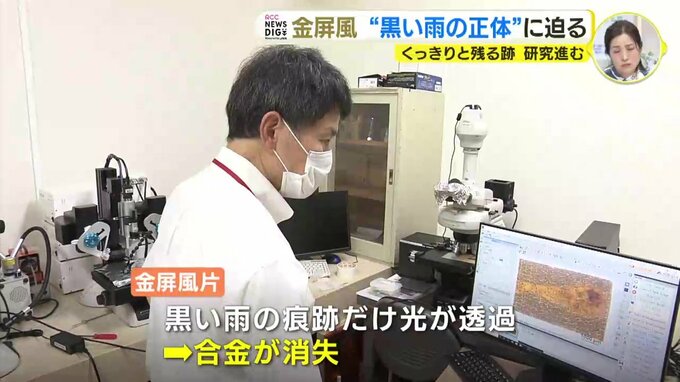

分析の結果、▽屏風の表面は「金箔」ではなく銅と亜鉛の「合金」だったことが分かりました。▽雨の跡からは原爆由来の放射性物質は検出されませんでした。長い年月の間に放射能が微弱になったためということです。

今のところ、明白な指標となる物質は見つかってはいませんがー。

京都大学 複合原子力科学研究所 向井中 研究員

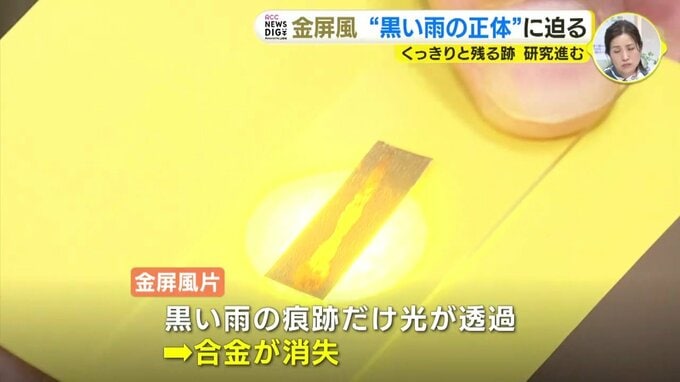

「このように下から光を当てると『黒い雨』の痕跡状に、下からの光が透過しています」

雨がかかったところだけ光が透けていて、合金が消失していたのです。

このことから「黒い雨」は、合金を溶かすほどの強い酸性だった可能性があることが明らかになりました。

京都大学 複合原子力科学研究所 五十嵐康人 特任教授

「金属の膜が溶けてしまう、これはちょっと衝撃的な結果です。酸性度の強い、硝酸だとか硫酸のようなものが放射線と火の玉の作用によってできたのではないかと」

「黒い雨」には硫酸や硝酸、「炭の微粒子」などが含まれていたとみて、引き続き分析を続けるということです。

京都大学 複合原子力科学研究所 五十嵐康人 特任教授

「『黒い雨』の複雑なプロセスの一端が何かしら見えてきて、黒い雨のシミュレーションモデルの研究もやっていますので、そちらに反映できるといいなというふうに考えています」

「黒い雨」の証しとして受け継がれてきた金屏風ー。その正体に迫る貴重な資料として注目されています。

◇ ◇ ◇

青山高治 キャスター

「金屏風を寄贈した増田さんは、子どものころからこの金屏風だけは大事にするように言われてきたそうです。ひいおじいさんの形見という意味もあったそうですが、それが今、こうして貴重な資料として残って研究に役立っている、『黒い雨』の解明に期待されているということなんですね」

コメンテーター 吉宗五十鈴 さん

「金屏風にはっきりと生々しく『黒い雨』がかかっているのを見て、言葉で聞くより、視覚で見てリアルに感じることができる強さを感じました」

中根夕希 キャスター

「『黒い雨』がどこに降ったのか、実際に降った範囲が科学的に明らかになっていない中で、物理的に目に見える形で『雨が降った』とわかるものがあるというのは、とても意味があると感じますね」

青山高治 キャスターー

「研究を進める京都大学 複合原子力科学研究所の五十嵐特任教授によりますと、今後、研究が進んでいけば、なぜ『黒い雨』が降ったのか、雲ができるプロセスの解明などにも役立つかもしれないということです」

※金屏風は9月13日(金)~来年2月25日(火)まで、原爆資料館の「新着資料展」で公開されます。