世界の金融関係者がアメリカの利上げペースについて関心を寄せる中、FRB(連邦準備制度理事会)のパウエル議長は利上げ継続への強い決意を表明した。毎年夏に開かれる経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」は、アメリカの金融政策を左右する重要発言が出ることで注目されている。同会議で利上げ継続を表明したパウエル議長の発言の影響を専門家とともに分析する。

■「確信できるまで継続」パウエル発言を受け市場はリスク回避の姿勢

ジャクソンホール会議は毎年夏、世界の中央銀行総裁らが米西部ワイオミング州にある人口約1万人の街、ジャクソンホールに集まり、政策議論などを交わす。今年は3年ぶりに対面での開催となった。もとは金融当局者のサロンのような集まりだったが、リーマンショック後の2010年、当時のFRBバーナンキ議長が量的金融緩和の開始を示唆するなど、金融政策を左右する重要発言が飛び出したことから年々注目度が高まっている。今年最大の関心事は「FRBが進める利上げのペースが今後どのように続いていくのか」であり、パウエル議長の講演に注目が集まった。

FRBパウエル議長:

物価安定を取り戻すには時間がかかり、強力な対策を講じることが必要だ。物価の安定を取り戻すことに失敗すれば、もっと大きな痛みを伴うことになる。中立金利と思われる場所でいまは立ち止まっている場合ではない。物価安定を回復するには引き締め政策の姿勢を一定期間維持することが必要であろう。目標が果たせたと確信を得るまで我々はこの意志を継続する。

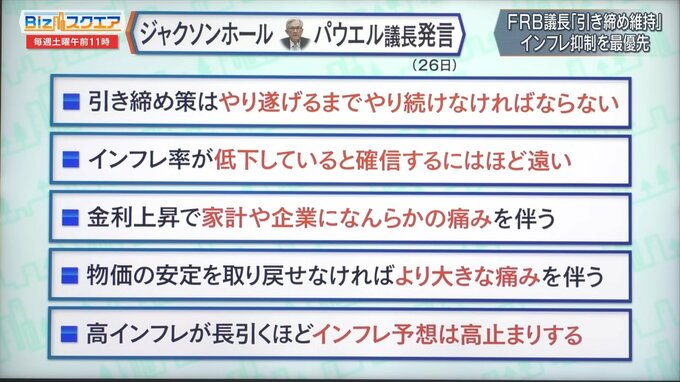

ジャクソンホール会議でのパウエル議長の発言は以下の通り。

・引き締め策はやり遂げるまでやり続けなければならない

・インフレ率が低下していると確信するにはほど遠い

・金利上昇で家計や企業に何らかの痛みを伴う

・物価の安定を取り戻せなければより大きな痛みを伴う

・高インフレが長引くほどインフレ予想は高止まりする

講演時間は30分用意されていたが、わずか9分で終了した。

パウエル議長の発言を受け、市場は当面金融引き締めが続くと見てリスク回避の姿勢を強め、8月26日のダウ平均株価は前日と比べ1000ドル以上値を下げ取引を終えた。記録的なインフレに対して強い決意で抑え込みにかかるFRBだが、利上げをどのように着地させるのかは依然として不透明な状況だ。

ーーパウエル議長の発言は予想以上にタカ派的だった。

TBSワシントン支局 土居一雄記者:

まさにパウエル議長の決意表明という言葉がピッタリの内容でした。そしてその決意は、インフレ抑制に向けて「仕事をやり遂げるまでやり続ける」という言葉に集約されていると思います。来年にはFRBが利下げに転じるのではという見方が出始めた金融市場を牽制しつつ、景気が減速もしくは多少後退したとしても、インフレ抑制を最優先し金融引き締めを続けるという決意をこれまで以上に強く打ち出したと言えます。また印象的だったのが、パウエル議長が歴史の教訓として1970年代から80年代のインフレを例に出したのですが、その中でボルカー元FRB議長に触れたことでした。ボルカー氏といえば徹底した金融引き締めで当時2桁台だったインフレを退治したインフレファイターとして知られる人物です。このボルカー氏の名前を出したということは自分もインフレと徹底的に戦うのだというパウエル氏のメッセージだと受け取りました。

ーーインフレはここに来てピークアウトの兆しが出ているし、パウエル議長自身が利上げ幅をペースダウンする可能性にすでに触れていたにもかかわらず、ここで一段と強いメッセージを出した理由は何か?

ワシントン支局 土居一雄記者:

思うようにインフレ率が下がってこないということだと思います。パウエル議長も講演で7月の個人消費支出(PCE)物価指数の低下だけでインフレの鈍化を確認するのはほど遠いとしており、インフレが長引けば長引くほど手に負えなくなるという危機感の裏返しと言えそうです。また11月に中間選挙が迫っているという事情もあります。街中で聞いてみますとインフレで生活が厳しいとか、なんとかしてほしいという話をよく聞きます。バイデン政権やFRBへの不満が強まっていることも、今回の発言につながったと見ています。