氷点下196度「修理ミス」を確認

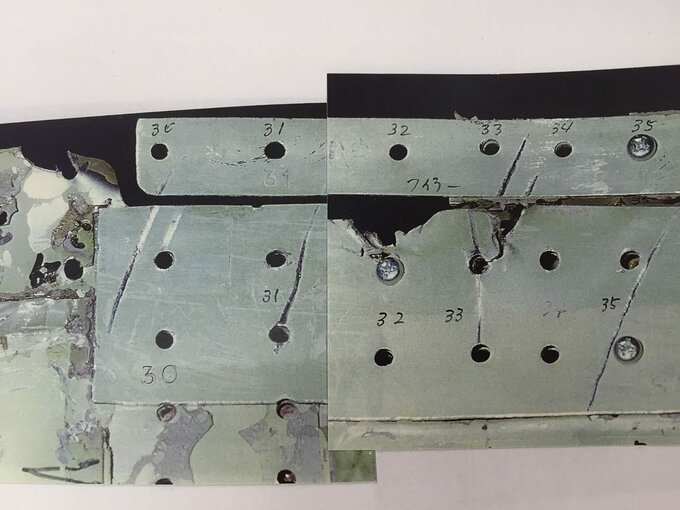

その後、日本の事故調査委員会は、機体の残骸を東京・調布飛行場の格納庫に運んで調査を続けた。藤原氏が保存している写真の中に、残骸をつなぎあわせて再現した「圧力隔壁」がある。修理ミスにより壊れた部分は、跳ね上がるようにめくれあがっていた。

「修理ミス」を特定するためには、隔壁のシールで覆われた部分を確認する必要があった。ある調査官によると、液体窒素を隔壁にかけ氷点下196度の状態で接着剤を剥がしたという。こうして「継ぎ板」がカットされた部分を確認。残骸の精密な検査の末、日本もあのイラストが示す「修理ミス」を特定したのだった。

「事故調査」を語り継ぐ

記事に登場した藤原洋氏は、去年この世を去った。筆者が藤原氏を初めて取材したのは、日航機墜落事故から20年の2005年。その後も折に触れて、航空関係の解説をお願いしアドバイスもいただいた。後年、藤原氏は日航機事故を担当した調査官OBらとともにNPOを設立し、航空事故調査の伝承・調査官の育成などに尽力した。

犠牲者520人…8月12日に起きた悲劇は、今も単独機としては世界最悪の事故だ。遺族の高齢化と同様に、あの壮絶な現場で事故調査に挑んだ元調査官たちにも高齢化の波が押し寄せている。「空の安全」を願う彼らは、日本の航空史の“語り部”でもある。

TBSテレビ報道局 松田崇裕

社会部・国土交通省記者クラブ時代に日航機事故の慰霊登山などを担当。事故から20年(2005年)と30年(2015年)には特別報道番組の制作に携わり日米の事故調査官を取材。ニューヨーク支局では「ハドソン川の奇跡」で不時着機に搭乗し救出された日本人らを取材。