きょうは「土用の丑の日」です。今年は2回ありますが、年々うなぎの価格や獲れる量は減少。苦渋の決断で値上げした店も出ています。一方、そんな窮地を救うかもしれない切り札のうなぎの研究も進んでいます。

“夢のうなぎ”研究進む 卵から“完全養殖” 課題は手間とコスト

1枚1枚丁寧に炭火で焼かれるうなぎ。100年近く受け継がれてきた秘伝のタレをたっぷりつけて…

「美味しいです。やっぱり夏って感じがする。元気が出る」

こちらの店では静岡から国産の養殖うなぎを仕入れていますが、今月、苦渋の決断を下しました。

八ツ目や にしむら 西村宥さん

「かば焼きを300円、串ものを200円、値段を値上げさせてもらって」

一番人気の「うな重上定食」は、1年前より300円値上げして4400円に。タレに使う醤油などの原材料の値上がりに加え、うなぎの仕入れコストが上昇しているといいます。

背景にあるのは、天然の稚魚=シラスウナギの漁獲量が減少していることによる価格の高騰です。

こうしたうなぎの窮地を救う切り札として政府が進めているのが、うなぎの「完全養殖」。

水産研究・教育機構 風藤行紀 シラスウナギ生産部長

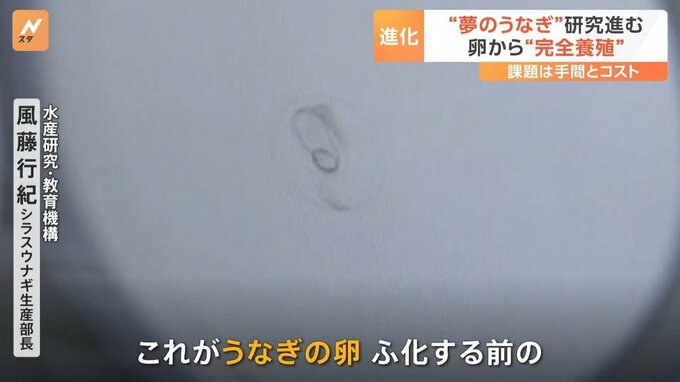

「これがうなぎの卵。ふ化する前の。ぷるぷるって動きましたね、赤ちゃん」

私たちが普段食べているうなぎはシラスウナギを養殖したものですが、「完全養殖」は卵を人の手で育ててふ化させ、シラスウナギ、そして親ウナギへ。その親がまた卵を産むことでサイクルが達成できる仕組み。

天然のシラスウナギに頼らない“夢のうなぎ”なんです。

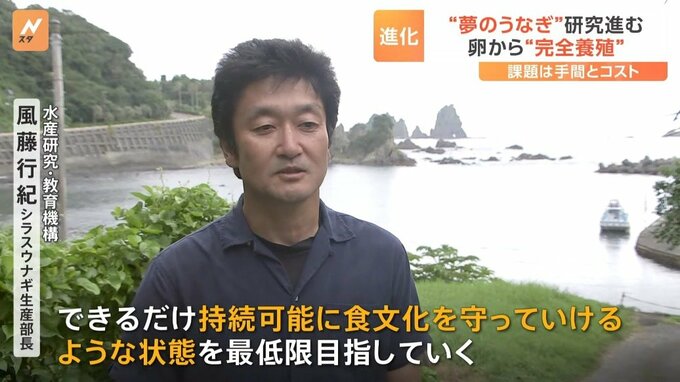

水産研究・教育機構 風藤行紀 シラスウナギ生産部長

「できるだけ持続可能に食文化を守っていけるような状態を最低限目指していく」

一方で、課題は飼育に手間がかかることとコストだと話します。

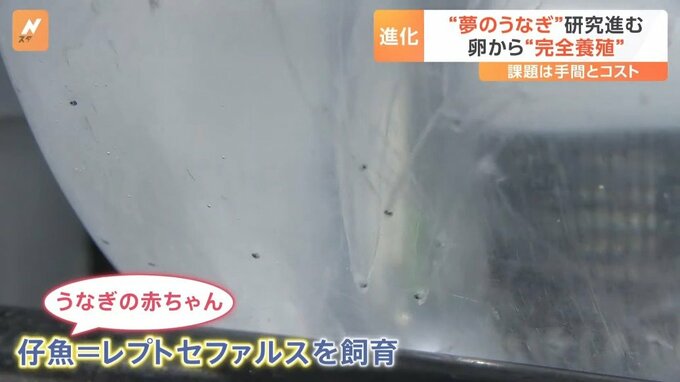

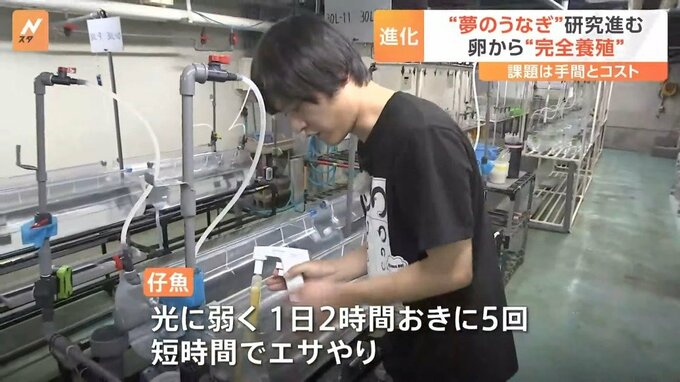

うなぎの研究を始めて6年ほどの高崎さんが案内してくれたのは、仔魚=レプトセファルスを飼育してる部屋。いわゆる、うなぎの赤ちゃんです。

水産研究・教育機構 高崎竜太朗 研究員

「200日以上経っているので、大きい仔魚。もうまもなく稚魚(シラスウナギ)。あとはうなぎのように色がついて、食べるサイズまで大きくなっていく」

仔魚は光に弱く、1日2時間おきに5回、短時間でエサやりを行う必要があります。そのため、水槽が汚れてしまい、仔魚が死んでしまうため、水槽を毎日洗わなければなりません。

こうした作業により、シラスウナギ1匹あたりにかかる生産コストはおよそ1800円。天然のシラスウナギと比べると、まだ3倍以上の価格差があります。

ただ、大きく変わってきたことも…

水産研究・教育機構 風藤行紀 シラスウナギ生産部長

「エサは圧倒的に変わっている。いまは鶏卵とか魚粉とか。水槽の形も考えながら、水の量あたりにできるシラスウナギの量が増えてきた。生産コストが下がっている原因」

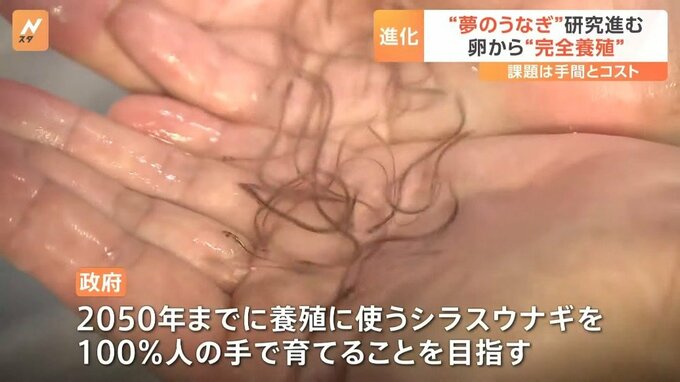

政府は1匹あたり1000円程度まで下げ、2050年までには養殖に使うシラスウナギを100%人の手で育てることを目指しています。

古くから私たちに親しまれてきたうなぎ。「完全養殖」されたうなぎが食卓に並ぶのはそう遠くないかもしれません。