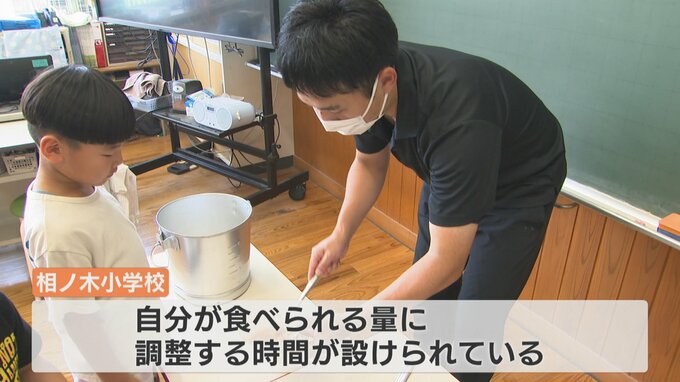

食べられる量に調整する時間が設定された…

1990年代まで学校現場では給食は残さず食べるという「完食指導」が行われていましたが…。

【相ノ木小学校】近年では「学校給食を無理に食べさせない」という指導に変わりつつあります。

12時の時報「キンコンカンコン」

上市町にある相ノ木小学校。4時間目の授業終了とともに待ちに待った給食の時間がやってきました。

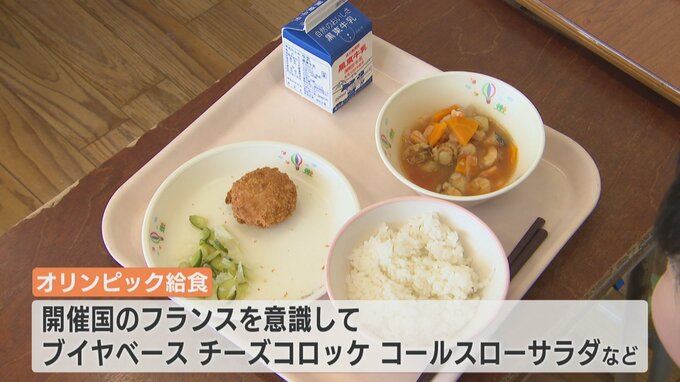

パリオリンピックの開幕が迫ってきたこの日は特別給食。開催国のフランスを意識してブイヤベースにチーズコロッケ、コールスローサラダなどが用意されました。

「手を合わせましょう!いただきます」

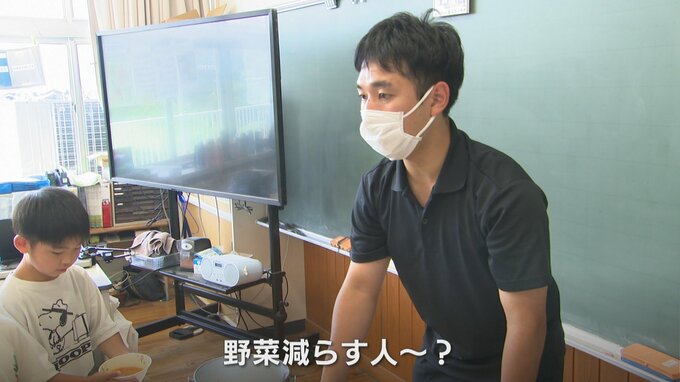

“いただきます”のあいさつのあと、担任の先生が

1年生担任 松田立樹教諭「減らす人持ってきてください。野菜減らす人~?」

この小学校では、配膳された分量が多いと感じたり食べられない食材があったりすると、自分が食べられる量に調整する時間が設けられています。

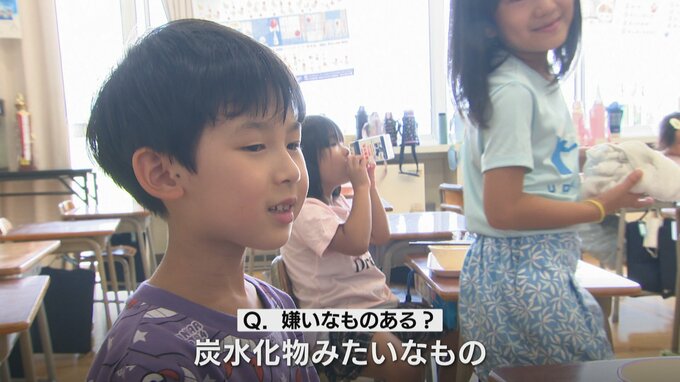

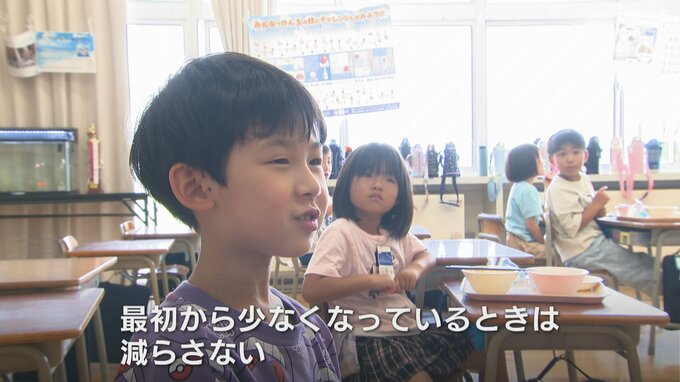

児童「きらいなものある?」「炭水化物みたいなもの。最初から少なくなっているときは減らさない」

1年生担任 松田立樹教諭「たくさん食べられる子もいれば、あまり食べられない子もいるので、4月から少しずつ調節するようには、指導していたので、自分たちで食べられる量を少しずつ分かってきているのかなって」

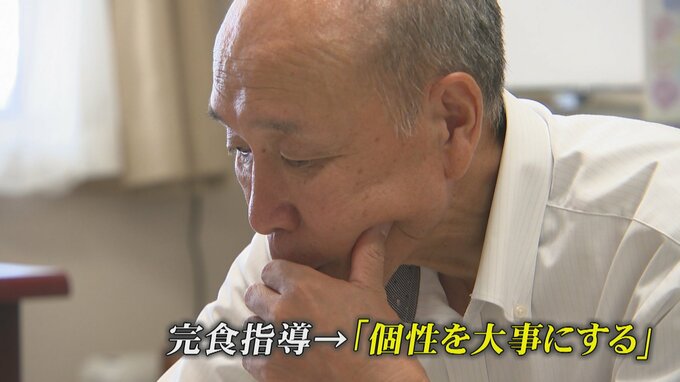

教員歴35年の草野剛校長は2010年ごろから、完食指導から個性を大事にするように給食の時間も徐々に変わっていったといいます。

相ノ木小学校 草野剛校長「全然食べないわけじゃなくて、ちょっとは苦手なものも食べましょうって。でも、たくさん食べられないのもその子の個性じゃないかっていうようなことが言われ始めた頃から全員で完食指導っていうのはちょっとずつ少なくなっていったんじゃないかなっていうのは思いますね」

この春に中学生になったこうたろうくんですが、今も給食が食べられない日々は続いています。