半導体材料「レゾナック」高橋社長が語る「強さの秘密」

――日本は半導体、弱くなったと言われるが、この製造装置とレゾナックに代表される素材の分野は競争力があるのか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

元々、日本の半導体が強かった時期に、半導体の会社を先生として育ててもらったのが装置の会社と材料の会社。半導体は今海外に負けているが、装置と材料は勝ち残っている。

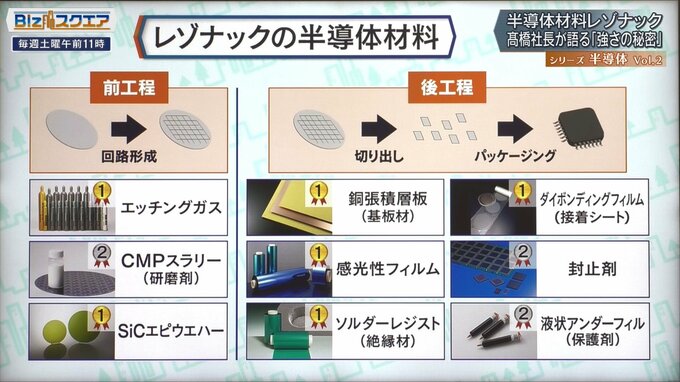

――後工程の中で世界シェア1位のものなどもたくさんあり、接着シートの話も紹介された。ただ接着するシートではなく、色々な技術が集まってできている。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

一番大切なのは生産プロセスも含めたノウハウで、基本的に半導体の材料っていうのは樹脂系の有機の素材に無機のフィラーを混ぜて作るっていうパターンが多いが、その混ぜ合わせの配合の仕方とか量とか、その塗り方とか全部組み合わさって、ようやくお客様が望む機能を発揮することができる。

――半導体の材料だと、夢のような素材を開発してるように思うが、そうではなく、今まであった物質をどうやって効果を最大化させていくかという、プロセスが大事か。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

よく「お客さんとのすり合わせ」というが、混ぜものなので、基本的には配合して混ぜて製品を作ってサンプルを出して、一発で通ることないから、戻ってきて、というのを繰り返しながら、顧客に一番最適な素材の組み合わせを作っていく。

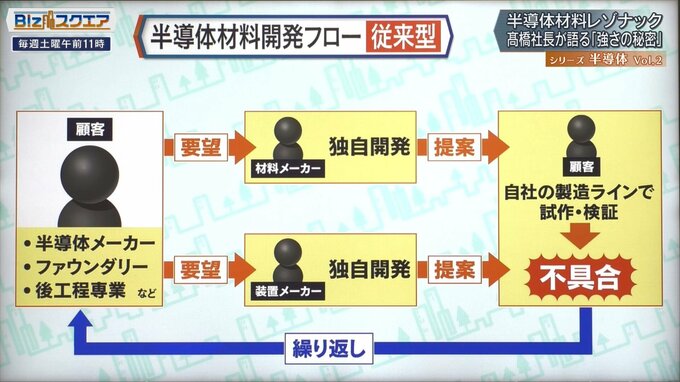

これまでは顧客である半導体メーカーやファウンダリーなどが材料メーカーや装置メーカーにそれぞれ要望を出し、そこで開発したものを顧客が試作検証を行い、不具合があればメーカーに作り直してもらうという作業が必要だった。

レゾナックが掲げる「共創型」は、これを装置や材料メーカーなど14社でコンソーシアムを作り、その中で施策や検証を行い、不具合のない製品を顧客の要望に先駆けて開発できるようになった。

――顧客がそれぞれの素材・装置メーカーにバラバラに色々発注して、最後うまくいくかどうか試していたが、時間もかかるので一緒にやろうということか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

これはツーステップで、最初のステップが「パッケージングソリューションセンター」材料の組み合わせをそこで試せますというオープンイノベーションで顧客に使ってもらっている。ただ、材料だけだと装置との相性があるので、装置との相性も一緒に1か所で共創してしまおうというのが、この「JOINT2」という試み。ここは、次世代の2.XDや3Dといわれているパッケージングを装置メーカー・材料メーカーが集まって一緒に研究開発をしていくというコンソーシアム。

――他の会社と一緒にオープンにやるというと、自分たちの持ってる技術や秘密が外に出ていくとか、競合がすぐ追いついてくるきっかけになる危惧は。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

コンソーシアムの中には同業者はいない。全部違うものを作っている会社が集まっている。

材料メーカーも半導体の後工程の材料で「15」ぐらいあるが、そのうちレゾナックは10個持っているという極めて特徴的なポートフォリオ。それもそれぞれがマーケットシェア世界1位か2位。技術的にもプルーヴン(証明済み)な製品を持っていると。持っていない5つの材料などの方が入っていて、プラス装置なので我々のゴールは半導体メーカーに私たちの材料を売ることで、彼らのゴールも自分の装置を売ること、自分の材料を売ることなので、競合関係にはならない。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

日本の強さは「すり合わせ」といわれた。今までは自動車メーカーがサプライヤーと1対1でのすり合わせをやってきた。だけど、これは14社ですり合わせてく。全く新しいすり合わせの強みを最大発揮するオープンイノベーションだ。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

オープンイノベーションで、すり合わせの強さを最大限発揮することで、半導体メーカー、対峙している会社は、インテルやサムソンなど巨人。そこと適切な開発の対応をするためにはこのぐらいのコンソーシアムが必要ということだ。

――結局のところ、インテルやサムスン、TSMCとかそういう半導体メーカーがレゾナックの素材を買うことになり、競合メーカーがレゾナックしか入っていなければ、そんなに心配しなくてもいいと。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

(半導体15の材料のうち)我々の10の材料、その他5の材料は、他の方が入ってきてくれて我々の持っている材料の競合メーカーは入ってこないので安心だ。

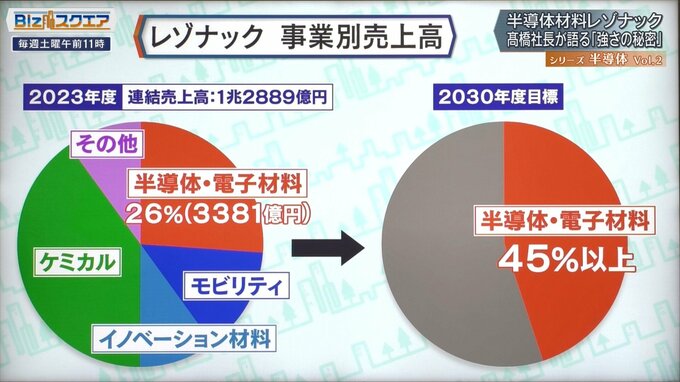

レゾナックは昭和電工と日立化成が合併した会社。今や半導体素材のメーカーに変わりつつある。昭和電工のときは石油化学などが主な事業だったが、2023年1月に旧日立化成と統合した。レゾナックとして発足した後は半導体電子材料、モビリティイノベーション材料などで事業の半分を占めている。また2030年度には半導体電子材料を45%まで引き上げるとしている。

――祖業である伝統的なケミカル事業は半分以下になり、半導体・電子材料やモビリティ分野が有望だからということで今、事業の組み替えを行っているのか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

事業の組み替えを行っていて、半導体・電子材料に資源を集中すると宣言しているので、実は過去3年の間に9つの事業を売却している。それに加えて現在大きく占めている「ケミカル」。石油化学という事業を独立するという発表をして、これからプロセスしていくのでハードルはいくつかあるが、(別会社化して)独立上場してもらうという動きをしている。

――昭和電工は肥料から始まった会社で、いわゆる化学の老舗。分離して別会社化すると、社内のOBなどからは不満が出ないのか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

外部採用で2015年に昭和電工に入った人間なので、あまりOBを知らない。私自身は直接が聞いたことがない。前の社長や、前の前の社長が防波堤になってくれているのかもしれない。

――高橋さんの使命としては(半導体・電子材料の売上高を)45%以上にもっと大きくし、そしてこの伸びる分野で会社の価値を上げていくことに専念したいと。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

CEOの仕事は、企業価値の最大化に尽きると思っているので、半導体の材料を持ちたい株主は石油価格を持ちたくない人が多く、逆向きで石油化学などが好きな人は半導体があまり好きではなかったりする。それを混ぜると、コングロマリット・ディスカウント(多角化している企業において、単体でそれぞれの事業を営む場合と比較したとき、市場からの評価が低下し、株価が下落している状況)というのが起こるので、それを解消して、ベストオーナーを資本市場を通じて選んでもらうということを考えて、独立上場ということを選択した。

――今後、半導体素材の分野は引き続き、有望だというふうに考えているのか。そしてその中でレゾナックは強さを維持できるのか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

AI関係を含めて半導体の市場は、おそらく今後10年は年率2桁成長を続けるというコンセンサスだと思っている。それをベースにして、我々はいろいろな取り組みを行いながら、競争力を高め、「JOINT2」もだが、研究開発に適切な投資をして勝ち続けるのが使命だ。

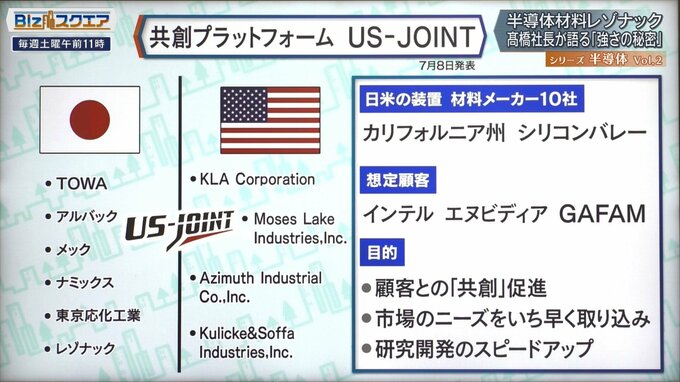

――強くなっていくために、このアメリカでも同じような共創プラットフォームを作ろうしているとか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

「US-JOINT」というものを発表した。シリコンバレーに作る。なぜシリコンバレーかというと、今AIの半導体の設計はエヌビディアが1人勝ちしている状況。いずれ、必ず「GAFAM」というGoogle、Apple、Amazon、Facebook、Microsoftが独自のAI半導体の設計を行ってくると我々は考えている。そのためにそれらの会社が存在するシリコンバレーに「JOINT2」と同じようなコンソーシアム装置と材料を合わせたコンソーシアムを作って「JOINT2」よりは先、5年、10年後に新しいコンセプトを「GAFAM」などの方々とすり合わせをしながら考えていき、活動していこうと思っている。

――少し先を見越して、新しい材料開発をしていきたいと。もう手を打っているということか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

プルーフ・オブ・コンセプト(概念実証)のところからやっていきたいと思う。コンセプト設計のところからそれも一緒にやっていこうという取り組み。

――「共創」というのはここでも一つのキーワードになってきていると。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

「共に創る」はキーワード。かつAI用のパッケージングは少し複雑。一つの基盤の上にメモリーとロジック両方載せなくてはいけないということは、大きくなって複雑になって複雑な材料、複雑な設計が必要になってくるので、5年後、10年後のコンセプトを早めにGAFAの方たちと話をしていきたい。

――イノベーションが起きていく中で「共創」というのは一つのキーワードになるのか。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

なってきていると思う。イノベーションはとにかく「組み合わせ」。いろんなものの組み合わせで新しいものが生まれる。ゼロから生まれないから。だけど狭い世界だけで組み合わせている尽きる。可能な限り広い範囲のプレイヤーと組ませていくことが重要だと思う。聞きたいのは、この一歩先におそらく半導体で「チップレット」という世界が出てくる。ますます、後工程が重要になってきて、かついろんな組み合わせは、まさに「共創」がさらに重要になってくるのではないか。

レゾナック CEO 髙橋秀仁氏:

最近、中工程とか後工程とかって話がずいぶん出てきている前工程、後工程といっているが「中はどうなんだ」という話が出てきたりとか。「US―JOINT」は我々の試みだが、この他にアメリカでいろんなコンソーシアムが立ち上がっている。そういうのにも我々はいくつかのものに参加することになっている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月20日放送より)