数週間かけリレーで運ぶ

ここからは再びわら人形を担ぎ、地区の境界まで運びます。地区から地区へと、住民がリレー形式でつないでいきます。数週間かけて50か所以上をリレーし、下関市豊北町までおよそ50キロを運んで海に流します。

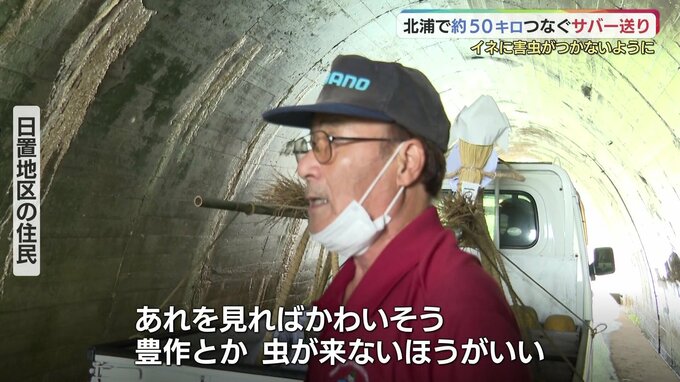

わら人形は、日置地区に入ってすぐの小さなトンネルの中に置かれました。置かれた集落では、「早く次に送らないと害虫が周囲に散ってしまう」などさまざまな言い伝えがあります。

上田宮司

「われわれは振り返らずに帰ります」

一行は神社へと戻りました。およそ30分後、日置地区の住民が、わら人形が置かれたことを知り軽トラックに乗せていました。

日置地区の住民

「あぜを見てからイネが白くなるサバーサマ(害虫)かな、あれにやられてから白くなるいね。あれを見ればかわいそうなね、豊作とかウジが来ないほうがええわあね、それは思うちょるよ」

昔からの伝統を残したい

集落の周りでは米を作る人も少なくなり、田んぼも荒れ地になってきたということですが、やはりそれでも伝統は継ぎたいと、次の目的地までわら人形を運んで行きました。

わら人形を運んだ日置地区の人

「昔からの分は残さないといけないと思いますよ、誰も皆思うけどね、なかなかそれを率先してやっちゃろうというのがなかなかおらんですよ」

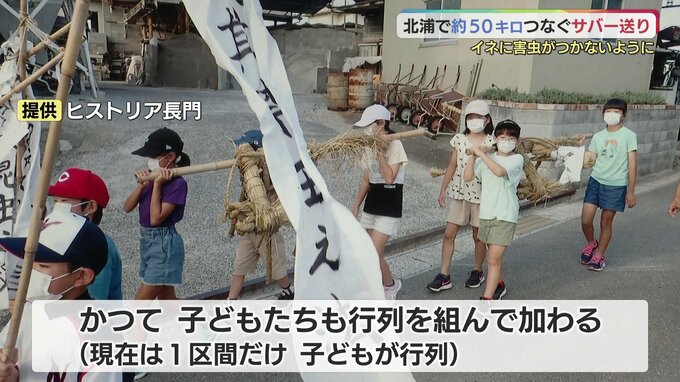

長門市から下関市にかけて広域で行われる伝統行事。かつては子どもたちも行列を組んで加わり地区の大切な行事として送り継がれてきました。しかし、過疎高齢化の影響でその存続も危ぶまれています。

上田宮司

「続くことに意味があるし、もしかしたら途絶えることもある意味があるのかなと思っていまして、その辺は自然に受け止めるしかないかなと」

神社のすぐそばには深川小学校があり、児童がわら人形作りを見学に訪れることもあるということです。

上田宮司

「そういう子が長門にとどまって、じゃあ僕やる私やるっていうのがもし出てくれば、それはそれで続いて行くしありがたいなと。それも自然の流れの1つかなと思っています」

北浦でひっそりと続く「サバー送り」。300年を超えて豊作を願う農民の思いが途絶える危機がきています。そんな難しい時代を受け止めようとしています。