岩手県久慈市のおよそ9000万年前の地層から見つかったワニ類の化石について、研究チームが11日記者会見を行い、現代のワニの共通祖先に近い種類であると発表しました。

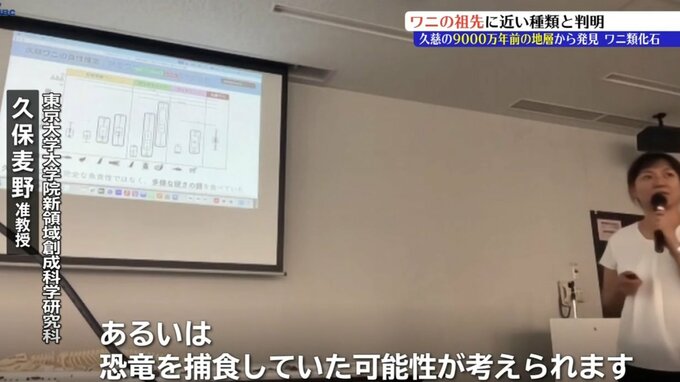

記者会見は東京の早稲田大学で行われ、オンラインでも配信されました。

久慈琥珀博物館と早稲田大学、東京大学の研究チームによりますと、久慈市のおよそ9000万年前の地層から見つかったワニ類の化石について、背骨や背中の特徴から現代のワニの共通祖先に近い「パラリゲーター科」の仲間であると判明したということです。

また、背骨の大きさから体長3メートル前後であったことも明らかになりました。

研究では久慈市で見つかったワニの化石の歯36本をレーザー顕微鏡で測定し、デジタルデータ化して分析した結果、食事によってできる歯の表面の細かい傷の深さや、先端の丸い歯が多いことなどから、魚以外にカメなどの硬い動物を食べていた可能性が高いことも推測されました。

(東京大学大学院新領域創成科学研究科 久保麦野准教授)

「当時、白亜紀には大型哺乳類は生息していないので、おそらく久慈の地層から多産されるカメであったり、あるいは恐竜を捕食して可能性が考えられます」

研究チームは生態の解明に向け、化石の研究を続けるとしてます。