広島県内で32人が亡くなった「6・29豪雨災害」からまもなく25年となります。自身の体験をもとに「早めの避難」を訴え続ける犠牲者の遺族は、繰り返される被害に複雑な思いを抱いていました。

末川徹記者

「雨の降り方が、また一段と強くなってきました。大粒の雨が、地面を激しく叩きつけています」

中国地方の梅雨入りが発表された先週末、広島市佐伯区の河内地区です。

1999年6月29日、県内を集中豪雨が襲い、広島市や呉市などで、土石流やがけ崩れが多発しました。32人が死亡し、家屋の全壊は、154戸にのぼりました。

河内地区は、最多の10人が犠牲となった場所です。

末川徹記者

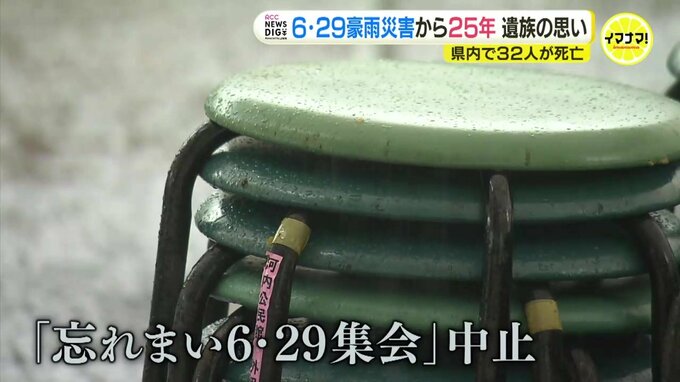

「このあと追悼集会が開かれる予定だったが、大雨の影響で中止となりました。椅子や机が片付けられています」

地元の公民館で毎年この時期に行われている集会は、今回、見送られました。

今田克子さん

「このような長雨が続いた。一気に最後どーっと来た。何回思い出しても、涙しかない」

今田保久さんと、妻の克子さんです。25年前、土石流が自宅を直撃し、保久さんの父・正喜さんが命を落としました。

今田保久さん

「被害にあった人しか分からない。父の姿を見られるものでなかった」

今田さん夫妻は、全壊した家屋を建て直し、いまも同じ場所に住んでいます。家のすぐそばの山側には、砂防ダムが整備されました。

今田克子さん

「(道路が)川になっていた。長靴ではダメ。スニーカーでないと…」

家に常備されているという避難袋です。今田さんは、大雨警戒レベルが引き上げられる前に近所の住民と声をかけあい、避難場所に向かうといいます。過去を教訓に、災害が起きる前の「早めの避難」を心がけています。

末川徹記者

「河内地区の災害の危険度がよくわかるボードです。地区のほとんどが、イエローゾーンやレッドゾーン、いわゆる土砂災害の危険度が高いエリアとなっています」

イエローゾーンやレッドゾーンは、「6・29豪雨災害」を機に制定された土砂災害防止法に基づき、指定されました。