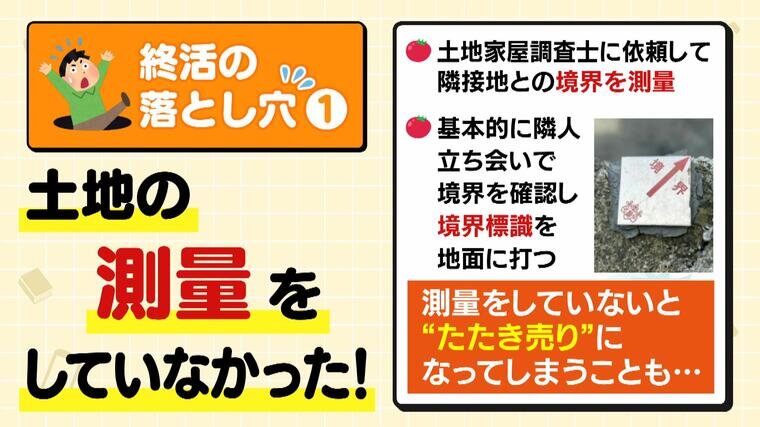

終活の落とし穴『土地の測量』

次は終活の落とし穴についてです。まず一つ目としては『土地の測量をしていなかった』という場合に起きる問題です。

不動産を不動産会社から購入したという方は最初から“境界”がしっかりしています。しかし、親から譲り受けたという場合に、境界が曖昧な場合があるということです。隣人も長くそこにいる人で、親同士は何となくお互いわかっているけれど、子どもたち同士はそんなことはわかっていないというケースがあり、そこに住み続ける場合は問題ありませんが、将来的に土地を売る際などに問題になるということです。

測量は、土地家屋調査士に依頼して隣接地との境界を測量し、基本的に隣人も立ち会い、境界を確認して、境界標識を地面に打ちます。もし土地を売る際になって測量をしていないと、“叩き売り”になってしまうこともあるため、境界を確定させることが高く売るということにつながるということです。

(平井さん)「売るとか何か建てるとなった時には必ず境界を決める必要があるので、それをするのに費用がかかってきます。土地の大きさによるんですけれども、100万円200万単位のお金になってくる可能性があります」

(山中アナ)「お隣さんとわかり合ってるうちに、早く測量をしておいた方がもめないということですね」

(平井さん)「逆にお隣さんが家を建てられたりすると、境界を向こうが決められる場合があるんですね。そのときには“筆界確認”と言って相手の方が実印とか印鑑証明をついて書類を作ってくれますので、それは必ず置いておいてください。それを失くすとまたもう一度測量する形になる可能性がありますので」

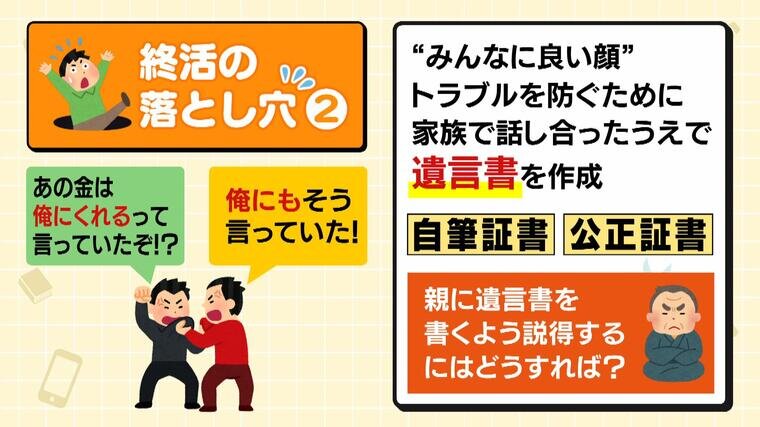

終活の落とし穴『みんなにいい顔』

二つ目の終活の落とし穴は『みんなにいい顔トラブル』です。「あの金は俺にくれるって言っていたぞ?」「俺にもそう言っていた!」という話が多いのだそう…。

(平井さん)「多いですね。例えば、田んぼや畑を長男さんがやっているけれども、次男さん長女さんとかが離れたところにおられる。そして相続するときに何も書いていない。相続の場合は均等に分ける形になるので、その分け方でもめたりします」

そうした事態を防ぐために大事なのは、家族で話し合った上で作成する『遺言書』。まず、自筆で書いた「自筆証書」が遺言書として効力を発揮するということもありますが、本当に本人が書いたものか、誰かが無理やり書かせのではないか、などとしてトラブルになる可能性はゼロではありません。その場合のもう一つの方法が「公正証書」です。

(平井さん)「例えば、子どもがおらず奥さんに全てあげたい、というのであれば自筆でもいいんですけれども、相続人がたくさんおられるときにはできれば公正証書にしておく方が後々のトラブルには結びつかないと思います」

(山中アナ)「公正証書というのはどうやって作るのですか?」

(平井さん)「基本的には個人の方が行ってもできるんですけれども、普通は弁護士さんであったりとか、行政書士さんなんかに相談しながら、私達も相談を受けますけれども、証人が2人要るので、その証人2人と一緒に公証役場に行って作るという形になります」

ただこの遺言書について、親自身が書くつもりがなさそう…という場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

(平井さん)「遺言書に限らず、エンディングノートもそうなんですけれども、例えばお知り合いと一緒に書くとか、例えば自分も書くからお母さんも一緒に書かないか、みたいな形で、みんなで書く。それぞれがこれからのことを考える必要がありますので、私も書いたんだからお母さんもどうですかと」

(山中アナ)「社会の空気として、ある程度の年齢になったらこれを書くのが当たり前っていう空気になってくれたらいいんですが」

その遺言書について、アメリカ出身のタレントであるREINAさんは次のように話します。

(REINAさん)「アメリカとかって結構もう40代からとか、子どもができたら遺言書をみたいなそういうカルチャーになっていて、それが普通なので、そういうふうになるといいなと思います」

(山中アナ)「REINAさん、それいたるところで、これから言い続けてもらえますか笑」

(REINAさん)「言います。自分もやります」