こまめに掃除をしているはずなのに、いつの間にか部屋のいたるところで、フワフワと漂う“ホコリ”。もうキリがない、まるでイタチごっこだ。しかし、ホコリの性質を意識して掃除をすると、ホコリが溜まりにくい環境をつくることができるらしい。さらに、秋にピークを迎えるアレルゲン対策のヒントが梅雨時期の掃除にあるという。

服を着るときにホコリが発生 綿製品は洗う回数が増えるほど発塵量が多くなる

60年にわたり、ホコリの研究をしている清掃大手のダスキンが、全国の20歳以上の男女に調査した「リビングを掃除する頻度」によると、回答した68%が週に1回以上、掃除をしているという。

誇ることではないが、筆者も同様の頻度で掃除をしている。さらに気分が乗ると仕上げに水ぶきまですることもある。それなのにすぐホコリが溜まるのだ。なぜだろう…。

──そもそもホコリの正体はなんなのでしょうか?

株式会社ダスキン 広報担当 冨田萌美さん

「ホコリには様々な種類があるのですが、圧倒的に多いのが衣類や寝具、カーペット、家具などから発生する“繊維ボコリ”です。

それに絡みつくように髪の毛やフケ、食べ物のクズ、カビの胞子、ダニの死がいの一部やフン、また花粉や土砂など色々なホコリがくっついています。

つまりホコリは、生活する上での動作で発生するか、外から侵入してきたものでできているんです」

なるほど。しかし筆者は食べ物をこぼせばすぐに片づけるし、細かいホコリを発見したら、粘着クリーナーでコロコロしている。散らかしっぱなしにしているつもりはないのだが、なぜホコリと縁を切ることができないのだろう。

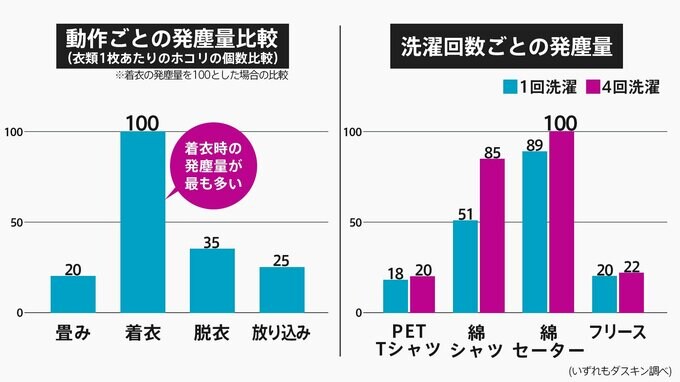

「残念ながら、ホコリをゼロにするのは難しいんです。繊維ボコリのひとつである『衣類』の発塵量を調べたところ、畳んだり脱いだりといった動作でもホコリは発生しますが、服を着るときの動作が最も多く発生することがわかりました。

“ポンピング発塵”というのですが、服を着るときに袖口や襟元から勢いよく空気が押され、衣類の内側の塵や繊維くずを伴って噴き出すように発生するんです。

また、綿製品の場合は洗う回数が増えれば増えるほど毛羽立ち、劣化によってさらに発塵量は多くなります」

ホコリが落ちてくる朝と帰宅後が掃除のベストタイミング

──掃除をしているけれど、常にホコリも生み出している。イタチごっこですね。

「ホコリの発生を抑えるのは難しいですね。しかし『ホコリがたまりにくい環境』をつくることはできます。ちなみにお掃除はいつやっていますか?」

──お休みの日、ゴロゴロしながらテレビを見て、さぁやるかって…ダメですか?

「そのタイミングですと、『掃除したのに もうホコリがある!』と感じるかもしれません。実はホコリは、家具や床にたまっているだけではなく、空気中にも常に舞っているんです。

ホコリは空気の流れに乗ってフワフワと舞い上がる性質を持っています。目に見えないような空気中の小さなホコリは、動きのない空間(人が歩いたり風が吹いたりしない空間)で1メートル落ちるのに約8~9時間かかります。

『ホコリがたまりにくい環境』づくりのポイントは、空気中のホコリが床に落ちて溜まった、朝起きたときや、学校・仕事などから帰宅したらすぐに行うことです。

またホコリを舞い上げにくくするために、空気中のホコリをとってくれる、集塵機能がついた空気清浄機の使用も効果的です」