終戦から間もなく77年。戦争体験者の多くがこの世を去る中、山の中などに残る砲台や要塞などの遺構が戦争の実態を伝えています。戦争と向き合った場所、それは原爆の被害にあった長崎や海軍の基地があった佐世保だけではありません。

細い廊下で結ばれ分厚いコンクリートに囲まれた施設。

戦後77年の今も朽ち果てることなく原形をとどめています。

これは戦時中海上を通過する敵の艦船を見張るために当時の日本軍が建設した「観測所」です

そしてその観測所があるのは平戸市の生月島です。

(観光ボランティアガイド・田中まきこさん)「あそこに壱岐島が見えるで

しょ、その先に対馬があるんだけど今日は見えませんね、対馬がね。」

生月町で観光ボランティアガイドをしている田中まきこさん(50)。去年から地元の戦争遺構について独自に調査しています。

島に残る戦争遺構は一つだけではありません。岩場の斜面に空いた大きな穴。

(田中さん)「ここは穹窖(きゅうこう)砲台といって、穹窖というのは洞窟という意味なんですよ。大砲をここに設置し、敵の船を確認したら、普段はここにしまわれてて、ガーっと出てきて狙い撃つ」

見つけた敵を攻撃する大砲は軍艦用のものを転用しました。

あまり知られていない生月の戦争の歴史。田中さんは島の子供達に伝えたいと考えています。

(吉江春翔さん)「生月はあんまり戦争に参加していないんじゃないかと考えていた」

(光武優心さん)「今もこういう形で残っているので凄いなと思いました」

(田中まきこさん)「生月に点在している戦争遺構を知ること、それがまず大事だなと思ったんです」

かつて壱岐・対馬は要塞の島でした。東シナ海と日本海を結ぶ対馬海峡は日露戦争の時代から防衛の要衝だったからです。

生月島も壱岐要塞の一部で海軍と陸軍がそれぞれ砲台を設置していました。

当時設置されていたものに近い陸軍の大砲です。射程距離は26キロもありました。

(田中さん)「あったー、あったよ」

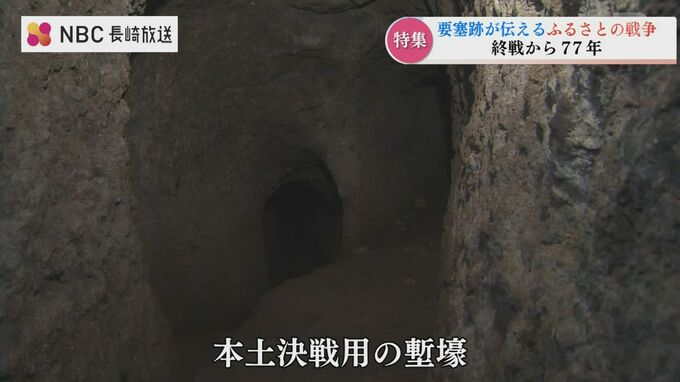

こちらは田中さんたちが配信している映像です。これまで知られていなかった新たな地下壕を今年発見。5回にわたる調査の結果、3本のトンネルを確認、長いものは72mもありました。

(田中さん)「もしこれが軍の地下壕だったら資料にないので、敗戦の色が濃くなってきてですね、(敵の)上陸があるかもしれないということで急いで作ったのかなという気もします」

手掘りの地下壕は固い地盤に支えられ当時の形を保っています。

内部は幅1メートル、高さ1・8メートルほど。概ね大人が立って歩ける広さでした。

田中さんは本土決戦に備えて掘られた塹壕ではないかとみています。

(田中さん)「生月の下の方から来た上陸した敵兵をここで止めるという役割があったんじゃないかなと。ここの山を登らないと御崎砲台に行けないので。撃っては引っ込んで別の場穴からまた撃って引っ込んでという戦法があったみたいです」

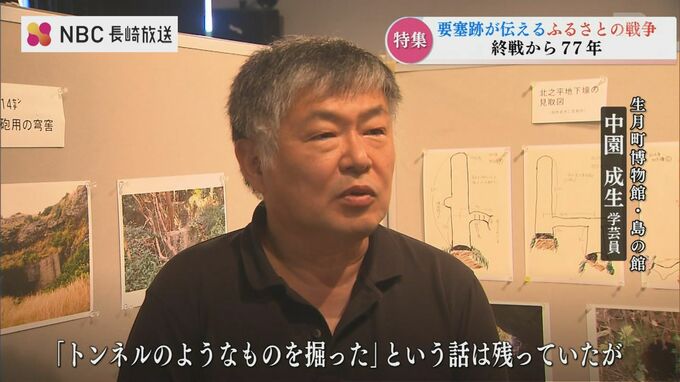

生月町の歴史資料を展示した博物館「島の館」。この時期は戦争関連の特別展示が行われています。学芸員の中園さんは田中さんの戦争遺構の調査に注目していて、今回の展示の目玉としました。

(生月町博物館「島の館」中園成生学芸員)「戦争の時代にですね「御崎地区にトンネルのようなものを掘った」というそういう話として残ってたけども、実際にそういうものが現在でも残ってるっていうのは、最近はわからなくなっていたので、そういうところからすると大きな発見だと思います」

現地を見学した子供達も今回の展示で初めて全体像を知りました。今年はウクライナ関連のニュースが多く子供たちも戦争について身近に考えられたようです。

(光武優心さん)「生月の人々が今ほかの国で戦争に耐えている人と同じ思いをしていたのかなと感じました」

(吉江春翔さん)「今後起こらないように、起こさないように僕たちがこの戦争の悲惨さを聞いて今後に伝えていきたいなと思いました」

田中さんはこれまでの調査結果をもとに島内の戦争遺構の地図づくりを始めています。砲台や観測所・地下壕など、どこに何が配置されているか明確にするためです。

(田中さん)「さらに思考を進めやすくなるのかなと、これが何のためにできたのか、どういう役割を持ってしたのかというふうに。やっぱり「戦争って何なんだ」というところまで子供たちなりに思いを巡らせてもらえれば」

太平洋戦争では日本中のあらゆる場所が戦争と向き合っていました。そして戦場となることも覚悟してこの生月島の中にも様々な軍事施設が作られていました。茂みに覆われたこうした遺構が故郷と戦争の知られざる関係を今に伝えています。