スマホ使用OKの大学入試 情報を収集し活用できるか

山内キャスター:

“一発勝負”がこれまでの日本や中国の形ですが、日本の大学入試も多様化しています。

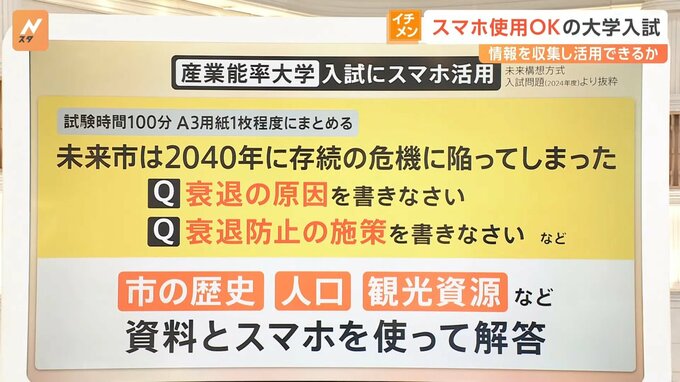

「産業能率大学」には色々な試験方法がありますが、未来構想方式というものがあります。大学入学共通テストを受けて、得点率50%以上となると、次に「未来構想レポート」(試験時間100分)というレポートを書くといいます。

2021年度の入試からパソコンやスマートフォンの使用が許可されました。共通テストでは判断できない、▼情報を収集・活用する能力や、▼答えの無い課題への探究心を測ることが目的です。

産業能率大学担当者は、「主体性のある優秀な学生が増えた。暗記型の学習よりも、課題の発見・解決が得意な学生を選抜できる」としています。

一体どんなテーマなのでしょうか。

【“未来市”という架空の市が2040年に存続の危機に陥ってしまった】

Q.衰退の原因を書きなさい

Q.衰退防止の施策を書きなさい など

50年以上にわたる「市の歴史」、「人口」、「観光資源」など資料とスマートフォンを使って、試験時間100分の間にA3用紙1枚程度にまとめていくということです。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

アメリカの大学では“大学に入ったらこういうことをしたいです”とエッセイを書くなど、自分たちの主体性を発揮する形なので、これも一つのやり方だと思います。

早稲田大学の試験でスマートグラスを使ってカンニングをした人がいましたが、そういう事例が今後広がるかもしれないと考えると、「考える力」を試す試験に変えていかないといけないかもしれません。

日比キャスター:

AIを使って宿題ができたり、家庭教師ができたりという時代なので、どう向き合っていくかというのは試験から始まっていくのかなと思います。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

今までのやり方では、どこかで限界を迎えます。産業能率大学の入試でもAIを使ってはいけないのですか?

山内キャスター:

AIの使用は禁止で試験監督を(通常の)倍近く配置しているということです。

南波雅俊キャスター:

私はスポーツ中継の際に自分で資料作りますが、過去の情報を調べるということを考えると、仕事にも直結するような気がします。

==========

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学 准教授 専門は経済思想・社会思想

著書『人新世の「資本論」』50万部突破