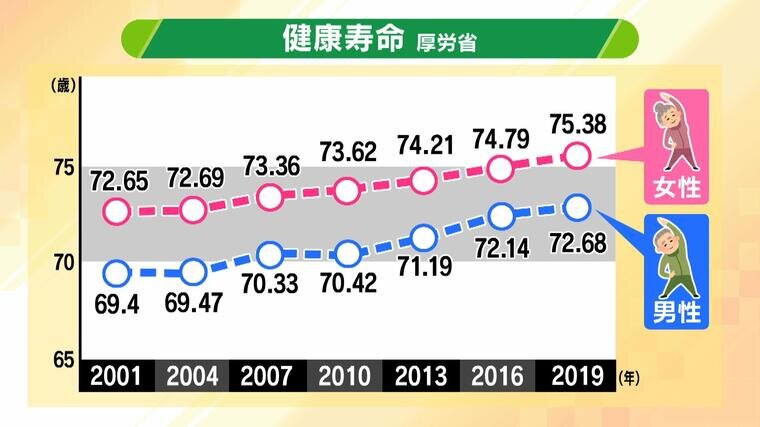

こんな厚労省のデータがあります。寿命も延びていますが、健康寿命と言われる年齢も上がっています。日常生活に支障がない制限がない普通の生活を送れるというのが健康寿命です。介護などを受けずに自立して生活ができる状態です。それが2019年で、男性は72.68歳、女性は75.38歳です。もし60歳で仕事をやめたとすると、10年以上、元気なのに仕事がないということになります。

背景の一つは労働力不足

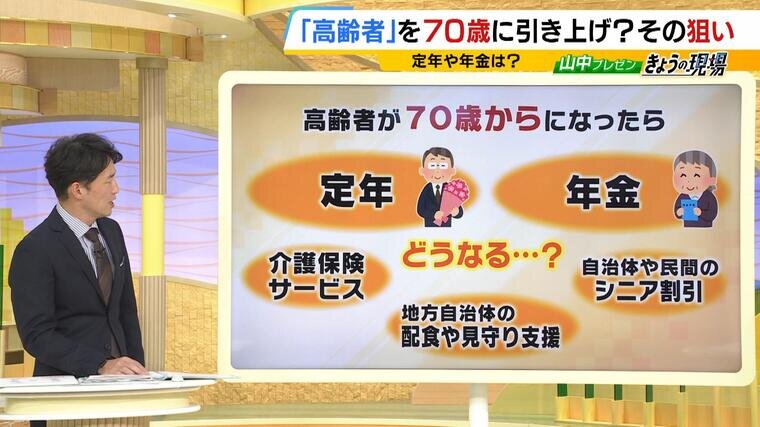

では高齢者の定義が変わるとどういうところに影響するのでしょうか。定年がいくつになるか大きく変わりますし、年金とも関わってくるかもしれません。また映画が安くなるなどの高齢者向けのサービスも変更されるかもしれません。長く働くのは嫌だと考えるのか、働けてうれしいと思うのか、によって受け取り方は変わってくるかもしれません。

高齢者年齢引き上げ議論の背景には何があるのでしょうか。まず一つは、現在は労働力が足りないと言われているので、元気で働きたい意欲があるのであれば働いてもらいましょうということです。現在の企業の定年は、65歳までは継続雇用義務があり、60歳が定年の企業が多いですが再雇用など延長で65歳まで働いているという方は多いと思います。70歳までは雇用確保の努力義務とされています。高齢者の定義が変わると、これが変わるかもしれないということです。大企業では99%は定年制を設けているということで、それがどう変化していくのでしょうか。