『馬力がある人』だったな とにかくじっとしていられない性分だった

1919年、西都市に生まれた弥勒さんは県内の小中学校に勤務。

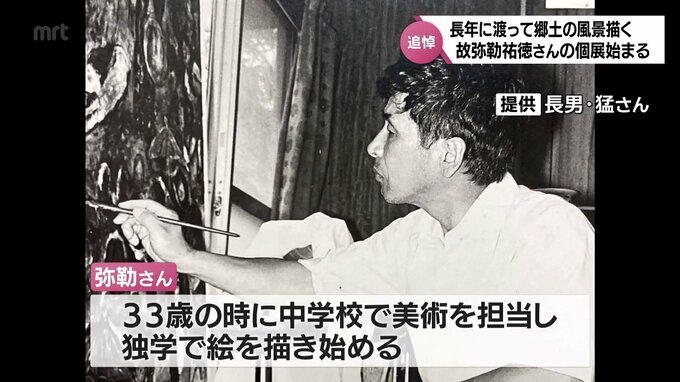

33歳のときに中学校で美術を担当をしたことをきっかけに独学で絵を描き始めました。

西都原の桜をはじめ、県内の花の名所や神楽の会場で絵筆を握っていた弥勒さん。

気さくな人柄で、県民からは「弥勒先生」と親しまれました。

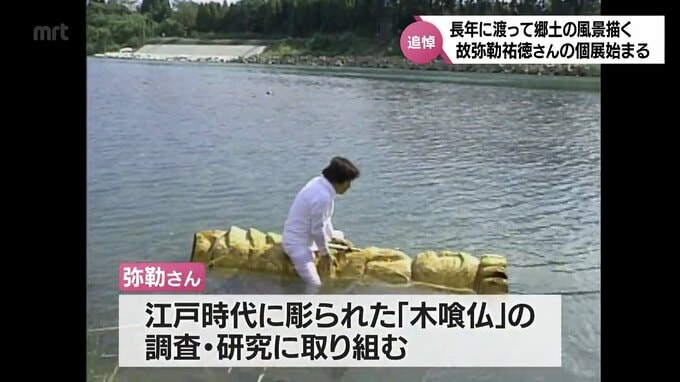

これは、1994年、弥勒さんが75才のときの映像です。

江戸時代に彫られた「木喰仏」の調査・研究をライフワークにしていた弥勒さんは、絵画制作だけはなく、彫刻にも取り組んでいました。

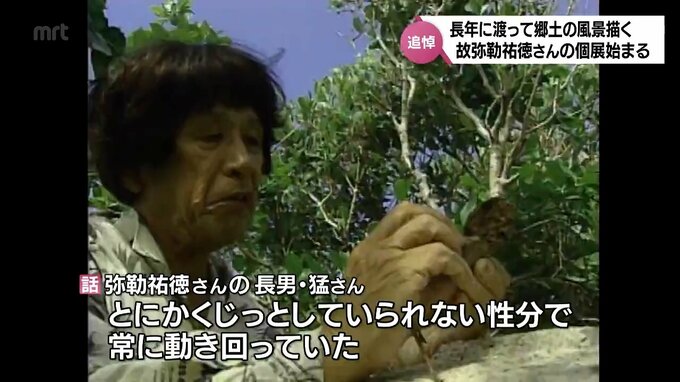

(弥勒祐徳さんの長男・猛さん)

「昔のことばで言えば『馬力がある人』だったなと。とにかくじっとしていられない性分だったものですから、常に動き回ってですね」

その制作意欲は晩年まで尽きることはなく、亡くなる一か月前にも入所する高齢者施設の庭で桜を描きました。

弥勒さんは、絵を描く理由についてこう話していました。

(2011年のインタビュー・弥勒祐徳さん:当時92歳)

「絵を描くということはただ形を描くことじゃなくて、なんか魂みたいなものを描けばですね、それがいつまでも残るんじゃないかなと。だから、魂を描こうと思って」