物価と賃金の好循環で、日本経済は上向くのか。

鍵を握るのが、賃上げが中小企業まで広がりを見せるかだ。経済3団体の一つで、全国の中小企業など約126万の会員を擁する、日本商工会議所のトップ小林健会頭に聞いた。

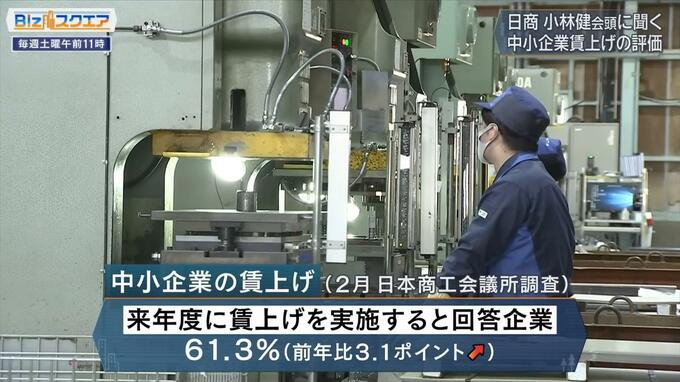

日本商工会議所小林健会頭に聞く 中小企業の賃上げ

――焦点の賃上げ、中小企業が課題だと言われながら4%超えの評価は。

日本商工会議所 小林健 会頭:

連合の組合に入っている中小企業、これが4.66ということで数字的には非常にいいと思う。一方我々の会員、それから会員以外でも、いわゆる小規模零細企業というのが大勢いる。この辺の数字がどうなるかというところが一番これからのキー。

日本商工会議所が今年2月に全国の約3000社の中小企業への賃上げについて調査したところ、今年の春闘を含め、「来年度に賃上げを実施する」と回答した企業の割合が61.3%となり、前の年に比べて3.1ポイント増加。

しかし、中小企業の賃上げは必ずしも業績の好調を裏付けるものではないと言う。

日本商工会議所 小林健 会頭:

賃上げをしようという中で、その6割は人手不足で、なかなか人材取れないと、むしろ辞めていって他へ行ってしまうことも多いので、いわゆる流出を防ぐために、我々防衛的な賃上げと言っているが、必ずしも業績が良くて、賃上げをしているわけではないという部分が相当あるという認識。

――来年以降も賃上げを続けていくためには。

日本商工会議所 小林健 会頭:

付加価値を増やすこと。

付加価値を増やすには、生産性を上げなきゃいけない。中小企業は、生産性が低いじゃないかと。それで政府から補助をもらって、ゾンビだと。そういうものはすぐ退出しようという論があるが、統計で言うと、生産性は上がっている。

だけど、転嫁力がない。

中小企業庁が公表している中小企業白書によると、19年度から21年度の中小企業の労働生産性は2.3%上昇。

しかし、価格転嫁力がマイナス2.3%の下落で、合わせて名目の付加価値の伸びが0%になっている。

日本商工会議所 小林健 会頭:

価格転嫁力マイナス2.3というのは、その成果を大企業に結構吸い取られちゃうということ。デフレの時代にコストカット・コストカットでやって、それでありがとうよと。取引を続けさせてもらうだけでありがたいという話になってしまっていた。

大企業が、いわゆる下請け、協力会社に向き合うときに、やはり下請けが多層化している。

極端に言ったら十次下請けぐらいまであるわけで、そこにうまくトリクルダウンできるような、そういう施策をぜひお願いしたいと。

――価格転嫁は個々の努力がまだ必要?

日本商工会議所 小林健 会頭:

価格転嫁は大体4割から4割5分ぐらいは認められていると。これは、材料費といわゆるユーティリティ、電力ガス。一方労務費、いわゆる人件費に関しては、3割ぐらいかなというところ。すなわち、労務費を上げられない商慣習がある。

これを打破しなきゃいけない。まだまだ私は取っかかりだと思っている。

――調達担当者のコストカット意識を変えていくためには。

日本商工会議所 小林健 会頭:

調達担当者の評価をやはり変えていかなきゃいけない。

――安く買った人を高く評価しているだけでは駄目ということか

日本商工会議所 小林健 会頭:

それだけじゃ駄目。

すなわち共存共栄で良くしていくということをトップが宣言して、それで購買調達担当者に、その評価軸を変えてあげるということをしていただきたい。