SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者は登山家の野口健氏。1999年、3度目の挑戦でエベレスト登頂に成功。当時の世界最年少記録となる25歳で、7大陸の最高峰を制覇した。野口氏の活動は登山家の枠を超え、被災地の復興支援やエベレストの清掃登山など、国や地域を問わず地球規模の社会貢献にも広がっている。しかし時には、その活動が批判のまとになることも。批判を浴びてなお、国内外で支援を続ける理由とは?どんな課題にも向き合う信念の原点には父の教えがあった。2030年に向けた新たな視点、生き方のヒントを聞く。

“違いがわかる男”を経て山岳ガイド、シェルパの遺児支援

――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題し、話していただくテーマをSDGs17の項目の中から選んでいただいています。野口さん、まずは何番でしょうか?

野口健氏:

最後の17番「パートナーシップで目標を達成しよう」です。

――この実現に向けた提言をお願いします。

野口健氏:

「世の中のB面を見る」っていうことです。若い人はレコードを知らないんでピンとこないと思うけど、表のA面と裏のB面みたいな、そういう意味でBを見るということです。

――B面を意識したのはどういう理由からでしょうか。

野口健氏:

親父の影響が強いと思うんです。中東専門の外交官で。子どものころからサウジアラビア、エジプト、イエメン、チュニジアとか転々としたんです。主に親父はODA(政府開発援助)を専門に担当していたので、いろんな現場に僕を連れて行くんです。印象的だったのが、小学校のときにエジプトに行って、ピラミッドに行くわけです。観光地なので観光バスがザーッとあって、最高級ホテルがあって、それはもう派手なんです。その帰りにちょっと寄って行こうと言って親父が運転して、そこから30~40分かな、スラム街があるんです。ガラッと空気が変わるわけです。それが、僕が子どもの頃に初めて強烈に体験した空気が変わるということ。

いつも帰りに(父が)「どうしたらいいと思うか」って聞くんです。僕は当時子どもなんで「わかんない」と。「何かあるだろう考えが。言え」って言うんで、一生懸命考えるんです。そういうのがずっと続いていて、あるときに(父が)「いいか、今日お前が見たのはB面だ」と言うんですね。ぱっと行って誰しもが見るものはA面だと。世の中のテーマは得てしてB面にあると。B面を見ろっていうことを言われたんです。それが大きかったんですよね。

――なぜお父様は野口さんを連れて行こうとしたんでしょう。

野口健氏:

教育をしてやろうっていうのはそういうタイプじゃないんで。自分の子どもと行って一緒に考えたかったんだと思うんですよね。僕が高校生のころに「僕の意見って意味あるの?素人だよ」って言うと、「意外と素人がぽっと言ったところから、あっと思うんだ」って言うんです。男同士ですから、2人で見て2人で一緒に考えるっていうのが、ひょっとしたら楽しかったのかもしれません。

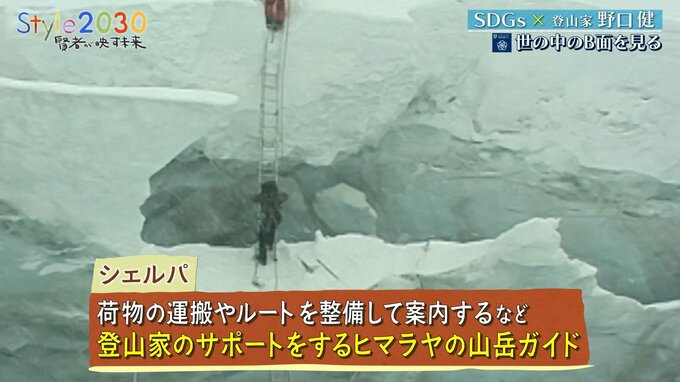

外交官の父の影響で世の中の影に光を当てるようになったという野口氏。最初に目を向けたのはエベレスト登頂に欠かせない山岳ガイド、シェルパの存在だった。シェルパは登山隊の荷物を運び、ルートを整備して案内するなど、過酷な環境下で重要な役割を担っている。しかし、命がけの仕事に見合う対価や補償もなく、貧しい生活を強いられていた。

野口健氏:

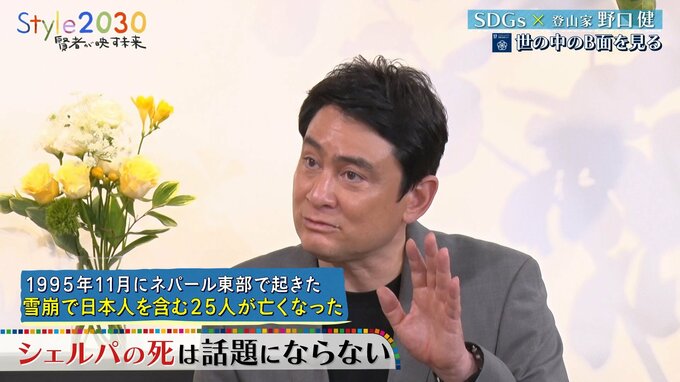

学生の頃、毎年ヒマラヤに行くわけですけど、毎年のようにシェルパが亡くなっていく。登山隊が亡くなると話題になるんですが、一緒に行ったシェルパが亡くなっても、ほとんど話題にならないんです。そこをあれ?って思うようになって。

あるとき日本隊が全滅した大きな遭難があったんです。日本のテレビは日本隊全滅っていうことを大々的にやるんです。雪崩で全滅したわけですけど、日本人だけがいるということはありえないんです。登山隊ってシェルパとセットなんです。どのチャンネルもシェルパが出てこないんです。その時に僕の知り合いのシェルパからFAXが入ってきて、あの隊には俺の弟がいる。シェルパが10何人いる。誰1人降りてこないと。2日後にネパールに飛んでヘリで遭難現場に入ったんです。シェルパの遺体がずらっと並んでいるんですよ。日本のメディアは、日本人の遺族にはカメラが向くんですけど、シェルパの死はどこも出さなかったんです。

そこからしばらく残って、いろんなシェルパの村を歩いて話を聞いていったら、いっぱい毎年亡くなっていると。当時はあまり保証もないし、シェルパの命が軽いという扱いがあって。登山家はベースキャンプで休んで、シェルパは上のテントに行かせるとかいうのがざらで、そういう扱いによって起きた事故も多かったんです。

これはヒマラヤのB面だと思いまして、親父にシェルパの人権問題をやってみたいって言ったらすごく喜びまして、「それは絶対やったほうがいい」と。むしろ登山家が声を上げないと、誰も変えられない部分ですよね。登山家たちはシェルパの死っていうのは基本的に表に出したくない。この問題はある意味タブー中のタブーなんです。ですから、そこをやる価値があるって言ってね。

エベレスト登頂から約3年。野口氏は亡くなったシェルパの子どもたちを教育面で支援するシェルパ基金を設立した。その実現に向けては、野口氏ならではの計算があったという。

――基金を作るということに対して、当時反発はあったんですか。

野口健氏:

確かに反発はすごかったんですよ。山の社会ってそんなに広くないので。たくさんのシェルパが日本隊でも亡くなっていますから。そういう問題を表に出すということですから、山岳会の中ではいろんな意見があって厳しかったんです。だから、いつどのタイミングでそのカードを切るかっていうのが大事で、思いついたときにぽっと出すと潰されるなっていうのはありますよね。

だいぶ前ですけど、1年間だけ“違いがわかる男”になったんですよ。コマーシャルで意外と知名度が上がるわけじゃないですか。そのコマーシャルが終わったときに、シェルパ基金のカードを切ったんです。要するに反対されにくいようにするっていうことなんです。