海岸線に沿う“一直線の崖” 地震で動いた「活断層」か

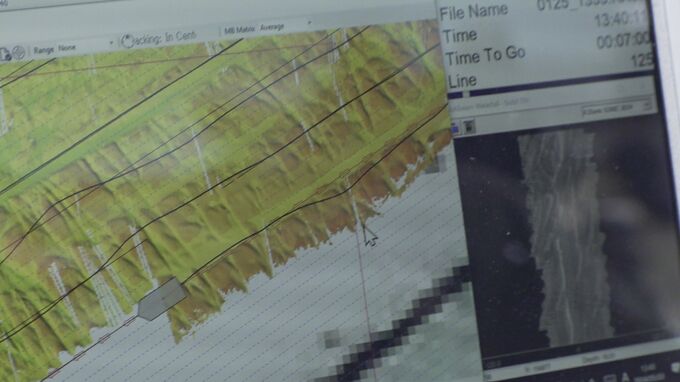

この日、調査を始めてから6時間。輪島港から西におよそ5キロ離れた輪島市鵜入町の沖合で、超音波が特徴的な地形を捉えました。

「相当大きな崖になっている。ずっと続いている」(菅教授)

この海域のさらに沖合には、能登半島地震で動いたとみられる海底活断層「猿山沖セグメント」の存在が知られていますが、海岸近くの海底の形はよく分かっていません。

ところが今回の調査で、5メートルほどの高さがある一直線の崖が、海岸線に沿ってまっすぐ走っていることが分かりました。

「直線は自然界では不自然。こういう直線的な物が並んでいるということは、何かあるのではないかと想像していいと思う」(菅教授)

一連の調査では、輪島市名舟町の沖合でもおよそ2キロにわたって高さ3~4メートルほどの段差が見つかりました。

能登半島周辺ではこうした段差が複数確認されていて、菅教授は、一部が能登半島地震で動いた活断層の可能性もあるとして、データを持ち帰って解析を進める方針です。

「おそらく動いたのではないかと思われるような、今までの報告にない段差が見つかってきている。(活断層も)1つの可能性かなと思っている」(菅教授)

一方で、地震から4か月以上がたっても漁に出られない状態が続く輪島港。菅教授は、漁業者の安全な操業につなげてもらおうと、調査で得られたデータを海底地形図としてまとめ、近く無料で公開することにしています。

「港の周辺に出航の邪魔になるような物がないかどうか確認して、漁業者に広く使ってもらえるような公開の仕方を考えて、なるべく早く出したい。これだけの漁船があって、これだけ漁を大切にする輪島の方々だから、調査を始めたタイミングが1つのきっかけとなって、どんどん船が出ていくようになれば」(菅教授)