塩尻市の木曽平沢(きそひらさわ)地区で作られる伝統工芸品・木曽漆器。

この産地で生まれ育ち、「蒔絵師(まきえし)」として活動する女性がいます。

従来の“伝統工芸品”のイメージとは一味違った、ポップでかわいい、思わず手に取りたくなる作品を生み出しています。

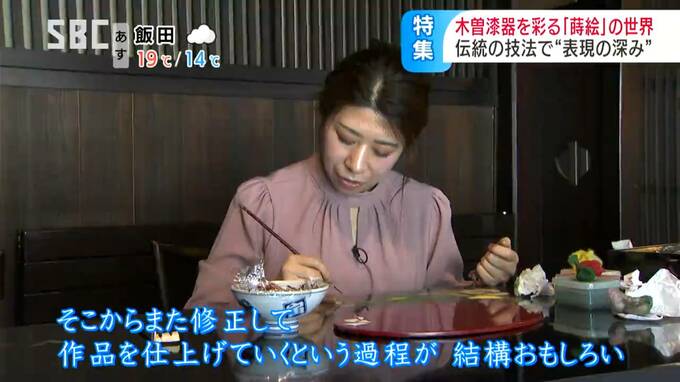

漆で描く、花びら。

繊細な筆づかいが、職人の証です。

蒔絵師 手塚希望(てづか・のぞみ)さん:

「今、漆を塗ったので、この上にこの金属粉、金とか銀とかの粉と、あと色をつけるので、いろんな粉を同時にまいていきます」

「やっぱり蒔絵は、この粉をまく瞬間が一番の醍醐味」

漆で描いた絵や模様に、金属の粉や顔料をまくことで色をつけ、描き出す「蒔絵」。

32歳の手塚希望さんは、その作り手=「蒔絵師」です。

いま手掛けているのは、机の天板(てんばん)にする予定の大きな板への絵付け。

基本の技法だけでなく、卵の殻や貝殻を貼り付けたり、一度漆を塗ってから研ぎ出したり。

様々な技法を1枚に詰め込んだ、絵画のような作品です。

手塚希望さん:

「この『蒔絵筆』っていうのが、一方向にしか動かせない。横とかには線が描けないんですよね。なので、できるだけ上から下に筆を下せるような向きにしたくて、なので小さいものであればくるくる動かしながら描いていくんですけど、こういう大きいものだと自分が動きながらっていう感じで」

「普通の筆、面相筆とかより、かなり毛足が長いんですよね。この長さで安定させて真っ直ぐの細い線を描けるようになってるんですけど、横に描こうとすると、横には…こうなっちゃうんですよ。なので〇を描く時もこういうふうに、これ以上行かないんですよね。なので半円ずつこう描いていくっていう」

木曽漆器の産地・木曽平沢で江戸時代から続く漆器店に生まれ育った、希望さん。

県外の大学を卒業後、24歳で実家に戻り、地元の漆器組合が運営する「木曽高等漆芸(しつげい)学院」で蒔絵と出会いました。

手塚希望さん:

「(子どものころから)書道をやっていたりとかするので、筆を持って文字を書くのが好きで、そのへんで親和性があったのかなっていう感じはしますね」

「普通に絵を描くのと違って、技法とかで“表現の深み”みたいなものが出せるので、イメージ通りにはいかない部分も結構多いんですけど、でもそこからまた修正して作品を仕上げていくっていう過程が、結構面白かったり」

漆器職人の父と切り盛りする、「ちきりや手塚万右衛門(まんうえもん)商店」。

広々とした店内には、主に、普段の生活の中で使える漆器が並びます。