今月、群馬県で9歳の女の子が踏切で列車にはねられ死亡する事故がありました。

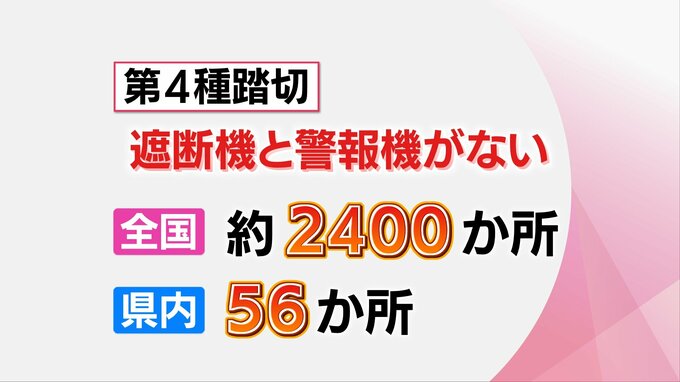

現場の踏切は、遮断機と警報機が設置されていない、いわゆる「第4種踏切」と呼ばれるものでした。

この「第4種踏切」は全国におよそ2400か所あり、JR九州宮崎支社によりますと、宮崎県内にも56か所あるということです。

事故の危険性が指摘される一方、なぜなくならないのか、宮崎県内の実態を取材しました。

日常的に通る生活道路の一つ

(廣末圭治記者)

「宮崎市佐土原町です。こちらの住宅街の中にも、このような遮断機のない踏切が設置されています。住民の方たちはどう利用しているのでしょうか?」

宮崎市佐土原町下那珂の前牟田地区。

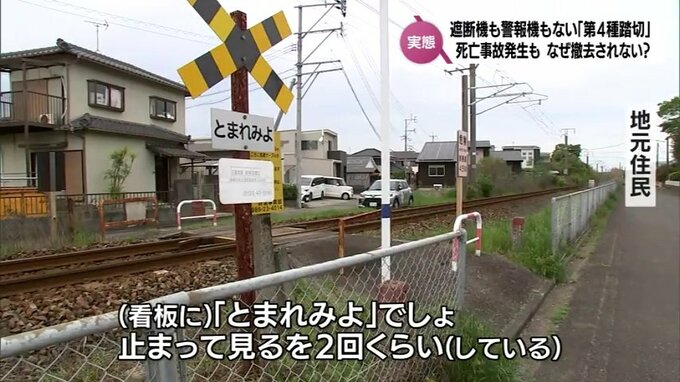

JR日豊本線が通るこの地区では、遮断機と警報機のない「第4種踏切」が設置されています。

住宅街にあるこちらの踏切。

地元の住民にとっては、日常的に通る、生活道路の一つとなっています。

(地元住民)

「1日1回(渡る)。散歩道です。(看板に)『とまれ みよ』でしょ。止まって見るを2回くらい(している)」

「保育園に迎えに行くときに近いから使ったりする。(列車が)来ないか見ながら、見ながら渡ったり。気をつけながら」

(前牟田自治会 川﨑繁信会長)

「生活道ですね。この奥にゴミ捨て場があるんですけど、どうしてもここを通らないといけない。そういう場所になっています」

「危険な踏切」 自治会では、子どもたちだけでは通らないよう周知を

実は、この踏切の100メートルほど先には警報機のある踏切が。

住民たちは、その警報機の音で列車が来ることを判断していると言いますが…

(地元住民)

「(警報機の音は)聞こえるんですけど、普通は。風向きによっては聞こえない場合がある。ちょっと危ない」

実際、佐土原町内の別の「第4種踏切」では、過去、自転車に乗った小学生が列車にはねられ、死亡する事故が発生。

「危険な踏切」として、自治会では、子どもたちだけでは通らないよう周知を図っています。

(前牟田自治会 川﨑繁信会長)

「ここは子どもさん一人では渡らないように(周知している)。大人は音を聴いたり、信号を見たりできるけど、子どもはそうはいかないので」

JR管轄なので、なかなか手が出せない、言えない部分

ただ、踏切内を見てみると整備されているとは言えない状態…

停止を促す看板は設置されているものの、踏切内には転んでしまいそうなか所もみられます。

しかし、自治会で対策を施すには限界があるようです。

(前牟田自治会 川﨑繁信会長)

「つまづく場所があるから、直してくれとかそういう要望は(住民から)あるが、JR管轄なので、なかなか手が出せない、言えない部分はちょっとありますね」

こうした中、踏切を撤去する話が上がったこともあったそうですが…

(前牟田自治会 川﨑繁信会長)

「ここを撤去されたら、生活道なので、行き来ができない、ということで、非常に困るということで、地元が反対して。この踏切がないと、一回一回、ぐるっと周ってずっと歩いてきたり、自転車を押してきたり、そんな動作が入ってくるか、どうしても踏切がないと、なかなか生活しづらい場所じゃないかなと思う」