生活に身近な“第4種踏切”どう利用?

この第4種踏切は、生活に身近な場所にあります。どのように利用されているのか、宇部市を取材しました。

住宅が立ち並ぶ、宇部線の東平原第3踏切。遮断機や警報機は無く「止まれ」の看板があるだけです。電車が来ても知らせるものはなく、音や目視で安全を確認して渡らなくてはいけません。踏切のすぐ横には、遊具が新しくなったばかりの公園があります。親からは不安の声も聞かれました。

市内に住む人

「理解していたら危ないから行かないという選択があるかもしれないですけど、まだ子どもが小さいので、何もわからずに向こうに何か興味があるものがあったらパッて行っちゃうから、そこは気を付けないとなと」

近くには小学校もあり、放課後、子どもだけで踏切を渡る光景もよく見られます。

利用する子ども

「急いでいる時とか、遊びに夢中なときとか飛び出したりして本当に危ない(と思いました)」

この踏切の近くに住む東山克己さん。40年以上この踏切を利用して、警報機や遮断機の必要性を感じていました。

第4種踏切の近くに住む東山克己さん

「踏切はしょっちゅう通ったことがある。耳は悪いけれど、警報機ははっきり聞こえるんで音は大きいし、私個人としては警報機の音はいくら大きくてもいい」

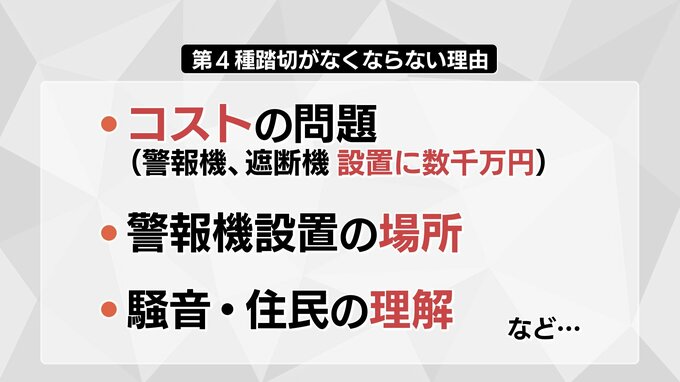

住民が改善を要望するのに、なぜ設置は進まないのか。一番はコストの問題。

警報機や遮断機は、設置費用が数千万かかります。そのほかにも警報機の設置場所がないなど、様々な問題があるそうです。この第4種踏切での事故を少しでも減らすためにJR西日本では新たな対策を進めています。