ロシアの宇宙開発企業が表明したISS=国際宇宙ステーションからの離脱。"国際協調の象徴"でもあるISS誕生の経緯、そしてロシア離脱による影響とは。

■15か国が運用に参加 国際協調の象徴でもあるISSとは

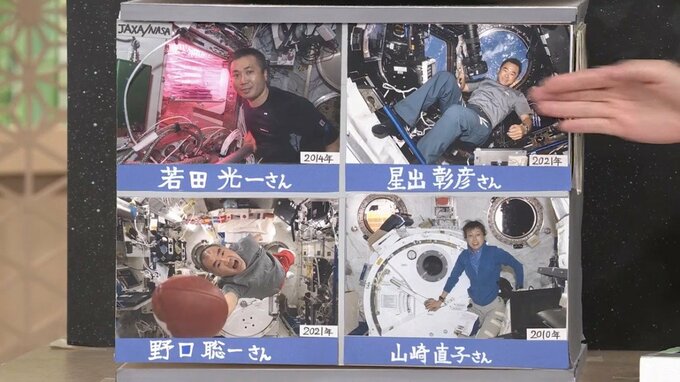

こちらは日本人宇宙飛行士の若田光一さん、星出彰彦さん。元宇宙飛行士の野口聡一さん、山崎直子さんの写真。宇宙でも野菜が育つのかの実験をしたり、地球を観測をしたりしています。

こうしたことをする施設が、ISS=国際宇宙ステーションです。電力を作り出す「太陽電池パドル」、食事や睡眠などを取る「居住棟」などがあります。さらに日本は実験棟「きぼう」の開発を担当し、実験や研究で貢献してきました。その日本やアメリカ・ロシア・カナダ・ヨーロッパの合わせて15か国が運用に参加するISSは「冷戦後の国際協調の象徴」でもあるのです。

■東西冷戦の最中で「建設」宣言 完成に至るプロセスとは

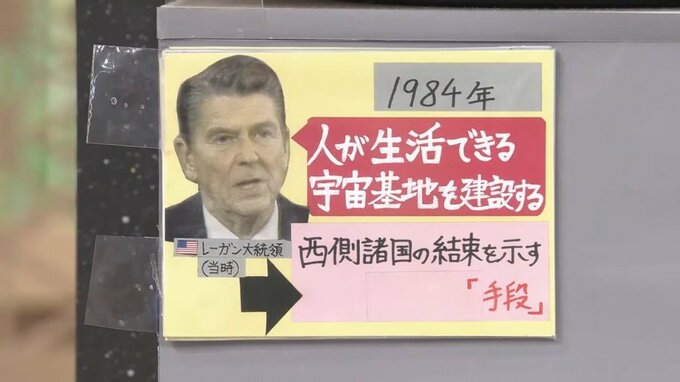

ではISSはどんな経緯で誕生したのでしょうか。1984年、アメリカのレーガン大統領が「人が生活できる宇宙基地を建設する」と宣言。東西冷戦の最中、アメリカはISSを、西側の結束を示す「手段」としても利用しようとしました。

しかし1986年、スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故が起き、計画は批判の的に。コスト削減を迫られました。

ところが、1993年、アメリカはロシアを取り込むことで、削減されたコストを補うという驚くべき行動に出たのです。冷戦時代には考えられなかったアメリカとロシアが手を取り合ったのです。

1998年、ISSの建設がスタート。実に40回以上に分けてパーツが打ち上げられ、2011年、ようやく完成しました。