確定診断ができる医療機関が少ない課題も

また、この障害の課題が不十分な医療支援体制だ。

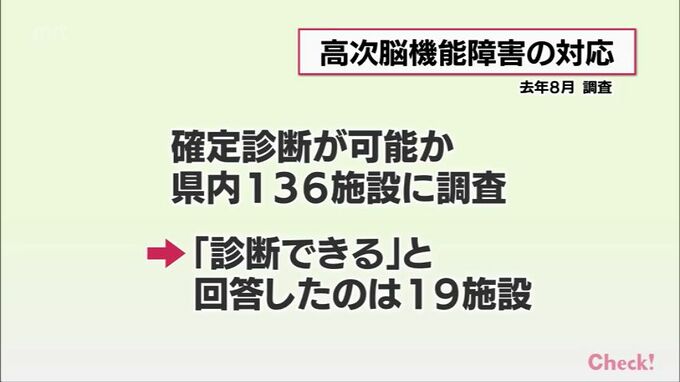

宮崎県は去年、精神科や脳神経外科がある県内136の施設に「高次脳機能の確定診断が可能かどうか」を調査。

「診断ができる」と回答したのは、わずか19施設だった。

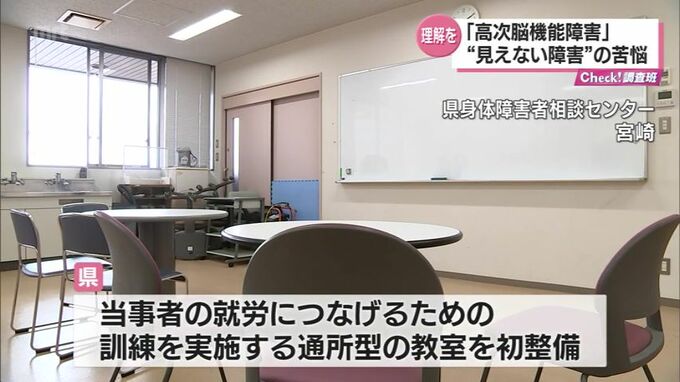

こうした中、県では当事者の就労につなげるための訓練を実施する通所型の教室を初めて整備。

8月中旬から5人を受け入れることにしている。

高次脳機能障害の家族会の飛田洋会長は、一般の人たちに障害のことを知ってもらうことが大切だと訴える。

(みやざき高次脳機能障害家族会あかり 飛田洋会長)

「決して特別な人、少ない障害ではないということを皆さんに知ってほしいと思います。偏見というか先入観を持たずにですね、一人の親しい友人として障害のある方にも接していただけたら、きっと障害のある方が社会に貢献しながら生きがいを持って生きていけるような世の中ができると思います」

「見えない障害」への周囲の理解が必要だ。

(スタジオ)

宮崎県の推定では高次脳機能障害の人は県内に4500人ほどいるとされていますが、実際の数は把握できていません。

周りの人の理解とともにサポート体制の充実が求められますが、記憶力や注意力などの低下が気になるときには、この障害かもと疑って、県や宮崎大学医学部附属病院に相談するのもよいかもしれません。

※MRTテレビ「Check!」7月29日(金)放送分から