科学者たちの発明・発見・研究・開発の恩恵を受けて生活は便利になり、豊かになり、進歩してきた。一方で、科学技術の軍事利用でかつてはなかった大きな損害や悲劇が生まれている。科学の表と裏、明と暗、善と悪…。いつの時代も語られてきた。

科学が戦争にもたらした革命。第1が“火薬”の登場、第2が“核”、そして第3が今直面している“AI”だ。『オープンAI』CEOのサム・アルトマン氏は「AIによる人類絶滅のリスクを軽減することは世界の優先事項であるべき」としている。急速に進歩するAIとその軍事利用。どう考えるべきか議論した。

「原子核のエネルギーを解放したら?物理学者だったら知りたいと思う」

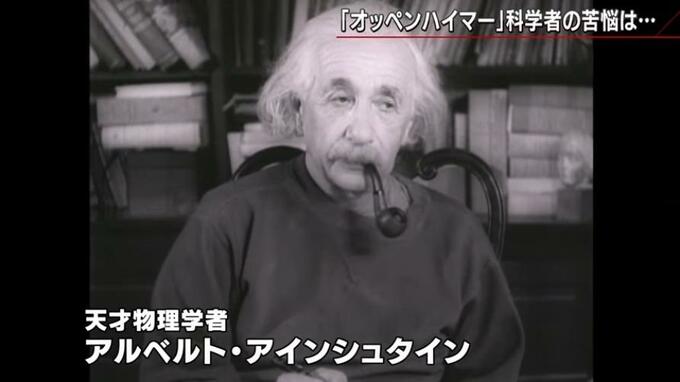

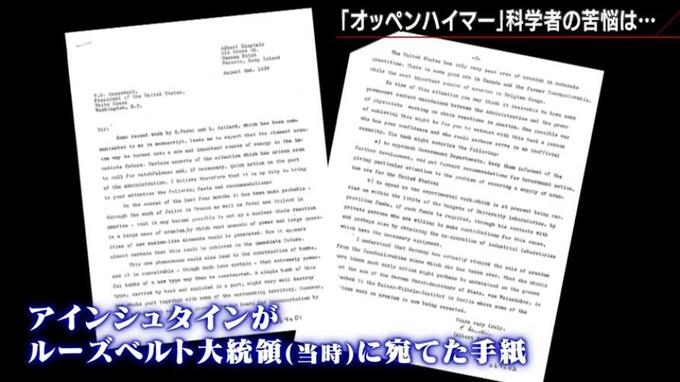

第二次世界大戦下、かのアルベルト・アインシュタイン博士が時のアメリカ大統領に宛てた手紙がある。

「極めて強力な新型爆弾が製造されるかもしれない。アメリカも核分裂を研究する物理学者と緊密に連携し…」

この前にドイツが核開発を進めているという情報があった。つまり、ヒトラー率いるナチスより先にアメリカがそれに負けてはいけないとアインシュタインは提案したのだ。

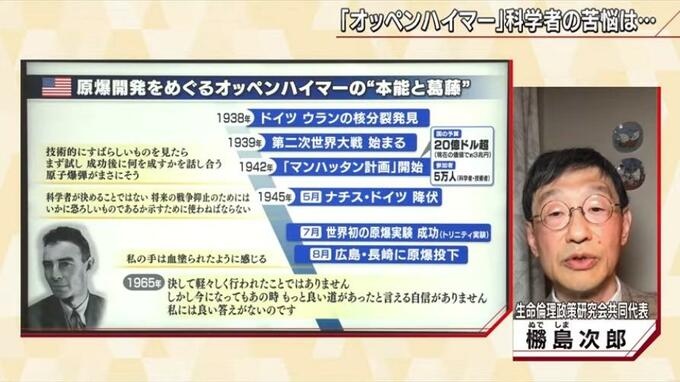

かくして1942年、原爆を開発する極秘プロジェクト『マンハッタン計画』が始まる。

科学者・技術者5万人と20億ドルを超える予算が費やされ完成した2種類の原爆は、濃縮ウランを使ったリトルボーイが広島に、プルトニウムを使ったファットマンが長崎にそれぞれ投下された。

計画の中心となり“原爆の父”と呼ばれることになる科学者をジュリアス・ロバート・オッペンハイマーといった。

彼の仕事と苦悩を描いた映画は、今年のアカデミー賞で7冠に輝いた。

映画では原爆開発に対する葛藤、苦悩が描かれ、戦争を終わらせた英雄として大統領に讃えられた時「閣下、私の手は血塗られたように感じます」と返すシーンもあった。

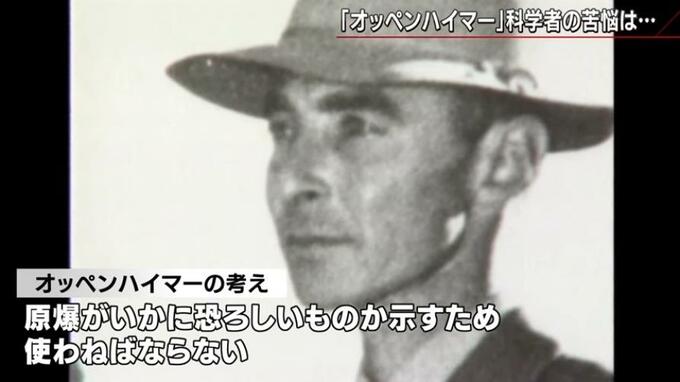

が、一方で、踏みとどまることもできたのかもしれない。なぜなら彼が核実験を成功させる前にナチスドイツが降伏したからだ。多くの科学者が「このまま開発を進めていいのか」という疑問を持つ中、オッペンハイマーはこう言って計画を強行したのだ。

「今後の戦争の抑止を考えねばならない。原爆がいかに恐ろしいものか示すために使わなければならないのだ」

しかし本音はどうだったのだろう。オッペンハイマーは科学者としてこうも残している。「技術的に見てすばらしいものを見たらまず試してみて成功させた後に初めてそれで何を成すか話し合う」まさに科学者の“性(さが)”ともいうべきものだろう。

その後の展開や影響より、まず“知りたい”が勝る…。これには生命科学を専門とする社会学者、橳島(ぬでしま)次郎氏もうなずく。

生命倫理政策研究所共同代表 橳島次郎氏

「ある物理学者と話していた時に(彼が言った)“原子核のエネルギーを解放したらどうなるか?”それは物理学者だったら絶対知りたいと思う。そういう機会が与えられれば研究に参加すると…。でもその物理学者がすぐに付け加えたのは“ただし成果について全ての情報が公開されることが条件だ”と言っていました。ただ軍事研究だとねぇ…。マンハッタン計画は完全に秘密の元でしたし…。(中略)それと完全極秘だと論文書けないでしょ。論文書けないんだったら研究してもしょうがないっていうのも科学者の普通の気持ち…」