日銀17年ぶり利上げ 「金利がある時代」の課題

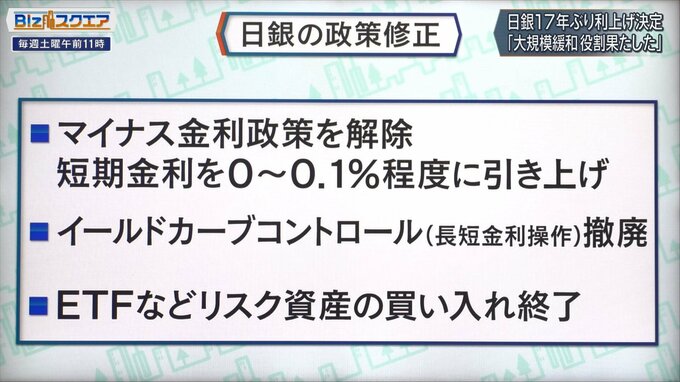

17年ぶりの利上げとなった日銀の決定会合で植田総裁が何を決めたのか。日銀はマイナス金利政策を解除し、短期金利を0から0.1%程度に引き上げ、イールドカーブコントロール(長短金利操作)を撤廃、ETFなどリスク資産の買い入れ終了。大きくこの3点を修正した。

――異次元緩和といわれたものの骨組みは全部撤廃したということか?

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

思い切ったようにも見える面があるが、実際上はあまり変わってない面もある。金利を引き上げたが、正味0.1%弱。ほんのわずかな利上げ。それから、イールドカーブコントロール撤廃はしたが、毎月6兆円ペースで当面買っていくということで国債を買う量は今までと変わらない。あとETFなどは既に買い入れをほとんど止めていたので、正式に終了宣言という意味。枠組みは変わったが実際はまだ緩和状態。

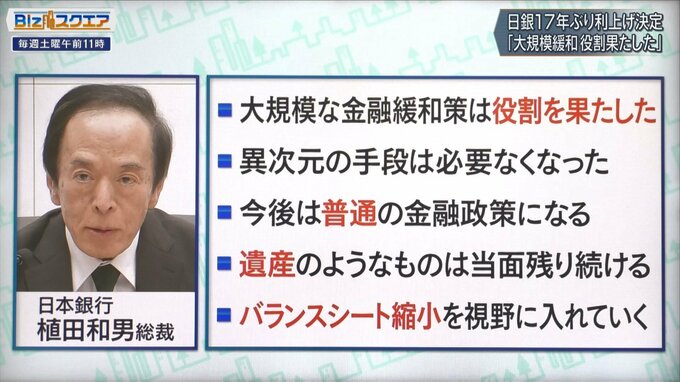

――植田総裁は「異次元」から「普通」へということを強調したかったのか。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

強調にはびっくりしたが、1つには植田総裁は就任からまもなく1年。1年以内に黒田総裁時代の政策との決別、元々黒田総裁の政策に植田総裁は決して賛成していなかっただろうから、普通の政策に戻すことをアピールはしたかったのでは。これからはゆっくりだが金利が上がっていく経済になるとすれば、人々に金利上昇に少しは警戒感を持ってもらわないと。財政や住宅ローンなどにも「意識も変えてね」というメッセージも入っているのではないか。

――「普通」という言葉には、物価が上がれば金利も上がる。今みたいにたくさん国債を買うことはやらないということか。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

この「遺産」は当面残り続けるというのは、とても重い話。そういう意味では「普通」に戻りたいが、まだまだ長い道のり。「正常化」を登山に例えたら、1合目のゲートをようやく超えたぐらいの話で、まだまだ先は長い。

0.1%にした短期金利を次、いつ利上げするのか。一番の注目点はまず賃金が本当に上がるのか。連合が3月22日発表した第2回の集計では、全体で5.25%、中小組合で4.50%の賃上げ率となっている。1回目の発表から大企業、全体は少し落ちたが中小企業の方がむしろ上がった。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

賃金と物価の好循環という話になると賃上げに応じて消費も活発化してくる必要もある。その消費が弱い。

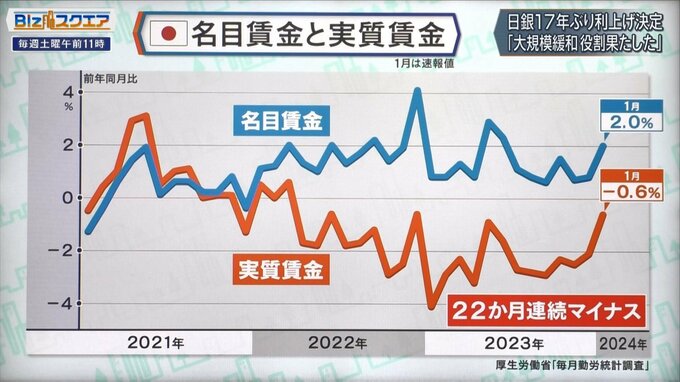

そこで、好循環の要となる「実質賃金」を見てみると…

――22か月連続で実質賃金のマイナスが続いている。名目賃金が今、春闘で5%とか4%とか上がって、プラスにならないと消費は拡大してこない。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

賃金と物価の好循環が続いていくかを慎重に見極めるということで、すぐに次の利上げがあるわけではないだろう。一方であまりに慎重でいると為替の円安が進んでしまうので、落としどころを狙おうとすると半年後の9月から10月あたりに2回目の利上げの0.25%近辺まで(上がる)ということが起きるのではないか。

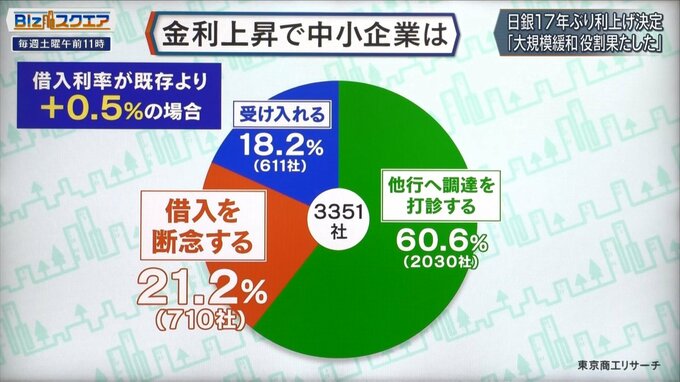

今回の利上げは0.1%だったが、次は0.25%となると、住宅ローンも上がる、企業への貸出金利も上がることが予想できる。中小企業に行ったアンケートを見ていくと、借入利率が0.5%上昇した場合「他行へ調達を打診する」が最も多く「60.6%」。「借入を断念する」と答えたのが「21.2%」。「受け入れる」と答えたのが「18.2%」という結果になっている。

――日本の企業は長年、超低金利に慣れてしまったので、金利が上がると心配なのか。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

超低金利を前提にビジネスが行われてきたので金利が上がってくると、中には諦めざるを得ない仕事も出てくるのでは。ただ一方で金利を上げなければいいかというと、今のインフレ(率)は3%以上なので、我々の預金は実際、目減りしている。インフレに合った金利に引き上げていかないと為替レートが下落していき、それによってまたインフレで国民が困るということもあるので、ある程度、金利が緩やかだけど上がっていくという経済にいかに適用していくかということが大事になる。

(BS-TBS『Bizスクエア』3月23日放送より)