好循環をもたらす 新たな経済圏とは!?

――日本の中に違った経済圏ができつつある。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

円安のせい。外国人にとっては「日本はデフレで安くていい」と。インバウンドは消費者を日本に輸入してくる。ところが輸入すると今度は二重価格が生じて日本人の給料では買えない。先ほどのカツカレーとか豚丼は、時給より高い。日本人の給料が低すぎるので、そういう二重価格ができることが問題ではないかという人も出てくると思う。

――生活に必要なサービスが提供できなくなる心配もある。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

日本人は割を食うというか、稼ぐために、我慢しなくてはいけない。昔、海外でそうだったように、消費者ごとの格差が非常に明確になるのが今後の日本の姿。

――インバウンドは5兆円を超えていてGDP1%近い消費額だが。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

5年後には2倍(10兆円)になるのではと思う。もう一つ問題は地域による偏りが非常に大きいということだと思う。

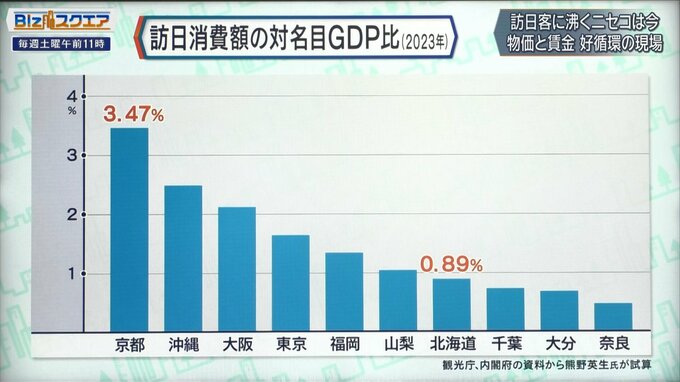

――訪日消費額の対名目GDPを都道府県別にみて、どれぐらい支出してるか比べると、京都が際立って高く3.47%。北海道もいいところにつけている。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

ニセコは北海道だが、まだまだ外国人の需要を取り込んでいる。京都や沖縄、東京、大阪、福岡、山梨も。

――地域的なばらつきをなくして、より地方にたくさんの人が来るようにするのが大事か。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

取り込めてない地域・都道府県は、これから5年間、取り込みに一生懸命ならないと、好循環の偏りが今のままで固定化してしまう。

――新たな経済圏が日本の中にいくつも出てくるというのが、これからの姿なのかもしれない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月9日放送より)