三浦さんが作成に携わった県の地震や津波被害の想定によると、南海トラフ巨大地震が発生した場合、県内の最大震度は6強、最大で614人が死亡。

このうち582人は津波によるもので、建物の倒壊などによる犠牲者も出るとされます。

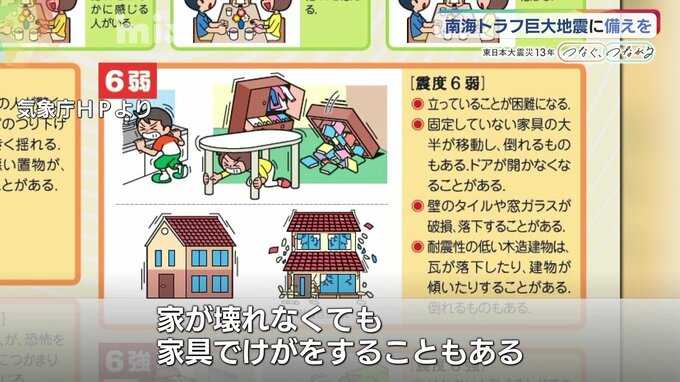

三浦名誉教授「やっぱり古い家は結構被害が出るんですよ。6弱になりますとね」

家屋の倒壊を防ぐには、建物の耐震性を確認する耐震診断も有効だといいます。

ほかにも。

三浦名誉教授

「家が壊れなくても、家具でけがをしたりっていうこともありますので、家具固定するとか、特に寝室で、倒れてもベッドや布団の方に倒れない置き方をするとか」

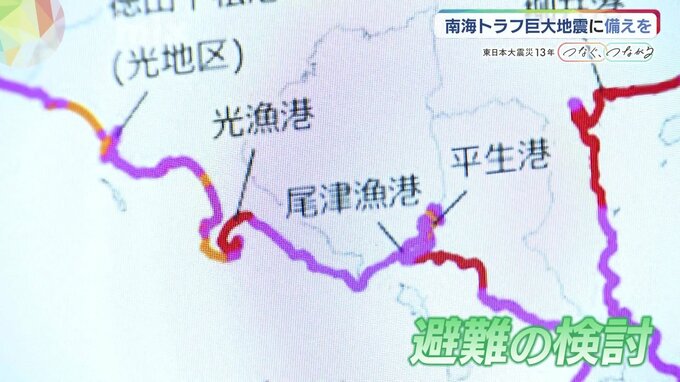

津波に対する備えとして、自分が暮らす地域のハザードマップをホームページなどで確認し、避難する場所や経路を知っておくことが重要だといいます。

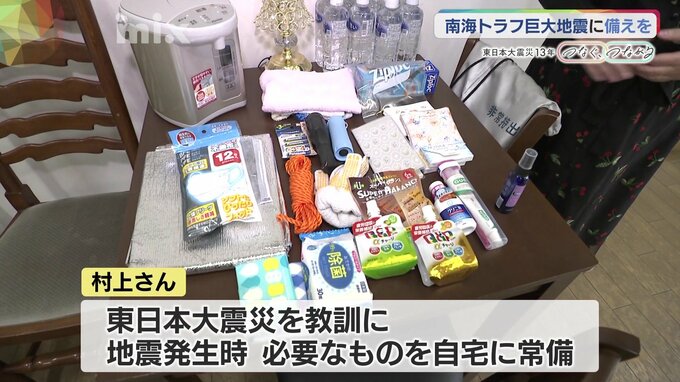

そして、防災グッズ。

東日本大震災を教訓に、村上さんは、地震が起きたときに必要なものを自宅に常備しています。

村上さん「こういうビニール袋っていろんなものを入れるのに役立つらしくて、もうちょっと大きい方がいいんですけど、例えばお水をくんでこの中に入れて」

叔母が避難時、薬を取りに帰り、津波に巻き込まれた経験から、常に必要なものを持ち出せるよう、備えているといいます。

そして、地震が起きたときに、取るべき行動は。

三浦名誉教授

「机の下にもぐって頭を保護するとか、テーブルの下に。これもあります。」

南海トラフ巨大地震では、強い揺れがくるまで数十秒の時間があります。

この時間に倒れてくるものがない、安全な場所に移動することが基本です。

三浦名誉教授

「外。あるいは部屋でも何もない部屋。場合によっては、トイレとか風呂なんかは部屋がせまくて柱がたくさんありますから結構安全なんですよ」

一度揺れが収まっても、後に大きな揺れが起こる可能性があるため、いつでも安全な場所に行けるように心がけます。そして、津波が浸水してくるとされる瀬戸内海の沿岸部の地域では、避難の検討が必要です。

三浦名誉教授

「周防大島とか柳井、あの辺りでも(津波到達までに)2時間ありますので、慌てないということが大事ですね。病気の人とか寝たきりの人とか赤ちゃんとか、あるいは体の足が不自由で自分で歩けないという人たちは、車を使ってみんなで避難するという」

地震がきたときに身を守る行動をする、そのためにも、事前の備えや計画は不可欠です。

三浦名誉教授

「今からしっかりと備えておいていただければ、山口県は死傷者はゼロにできると思います」