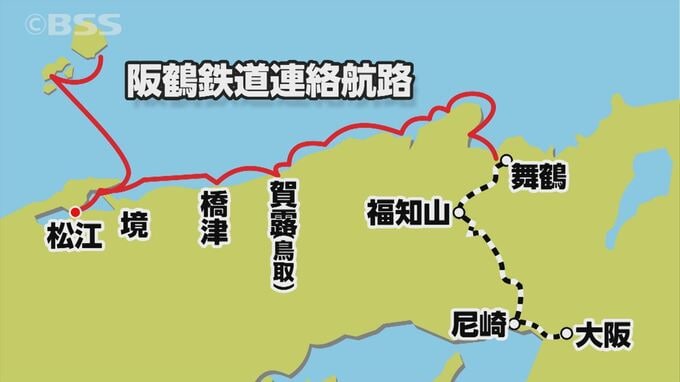

一方、大橋川が中海に注ぐ馬潟には、大型船が入れる港が造られ、1907(明治40)年には、京都府の舞鶴との連絡船が境港発着から馬潟港発着となります。

夕方にこの船に乗ると、舞鶴まで開通していた鉄道に乗り継ぎ、翌日の午後には大阪に着くという当時の超特急ルートでした。

面坪 紀久 学芸員

「非常に革新的な出来事だったと思います。遠隔地への旅行を可能にしたという意味でも、非常に大きな意味を持った出来事だったかなと。児童生徒には、阪鶴丸に乗る体験というのが、修学旅行の中でも最も印象に残ったというような記述も見られます。」

面坪学芸員の専門は、修学旅行の歴史。

明治30年代から、学校で修学旅行が始まったといいます。

例えば、当初は松江の汽船乗り場から宍道湖西側の宍道に船で渡り、あとは徒歩で広島まで往復8日間だった修学旅行が、舞鶴行きの汽船ができたことで充実しつつあった鉄道を乗り継ぎ、関西各地を巡った上、さらに伊勢神宮に参拝した学校があったとのこと。

すでに開通していた東海道線で東京へ足を延ばす例もあり、山陰線が京都まで開通する1912(明治45)年までの10年足らずの間は、正に汽船の黄金時代だったようです。

面坪 紀久 学芸員

「鉄道開通後も主に近距離移動ですね、美保関であったり、境港に出て行くというような時には汽船を利用している。陸上交通と湖上交通とをうまく使い分けながら共存していた。大橋川は、江戸時代から明治、大正、昭和にかけて人々の生活にとって非常に欠かせない交通の手段であった。」