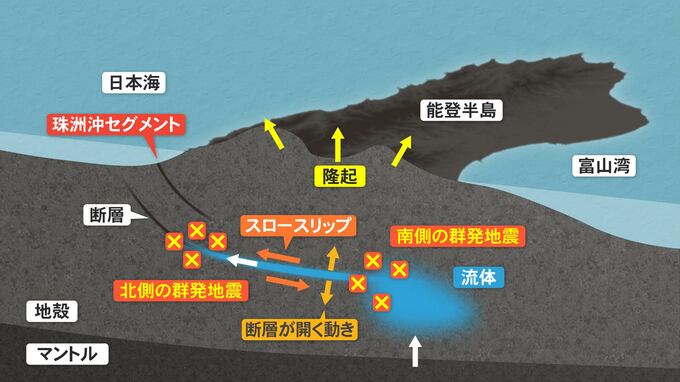

能登でも「スロースリップ」大地震のきっかけか

石川県珠洲市周辺では2020年12月ごろから活発な地震活動が続いていました。一度大きな地震が発生した後に徐々に地震が落ち着く「本震―余震型」と異なり、長い年月をかけて大小の地震を繰り返す「群発地震」と呼ばれる現象です。震度1以上の地震は能登半島地震が発生する前の2023年12月末までで506回に上っていました。

群発地震に伴い、珠洲市では地盤が最大で7センチ隆起し、放射状に広がる地殻変動が観測されました。GPSなどの衛星測位システムを使って地殻変動を観測する研究を20年以上行っている京都大学防災研究所の西村卓也教授も「これほど顕著な変動がみられることは今までなかった」と話します。

京都大学や金沢大学などの研究グループは、珠洲市周辺に観測機器を設置し、解析を続けた結果、地下にある“水のような流体”が地震を引き起こしているのではないかと考えるようになります。

西村教授らによりますと、珠洲市の南側では2018年夏ごろから流体が上昇したとみられています。2020年11月ごろには、大量の流体が供給され、群発地震が活発になりました。流体はその後、珠洲市の地下を走る複数の断層に流れ込み、周りの岩盤を押し広げるだけでなく、断層がゆっくりと滑るスロースリップを引き起こしたと考えられています。

スロースリップによって、断層の周辺で圧力が高まって北側でも地震活動が活発になり、2023年5月5日には最大震度6強を観測するM6.5の地震が発生しました。