「排せつ」は会話に出ない→話題にならないから思い至らない

能登半島地震で医療支援を行った医師は、こう話します。

(名古屋大学病院・山本尚範医師)

「我慢していると菌が尿道を通って逆流してくる。ぼうこう炎など尿路感染症になってしまうことがある。脱水になるので、心筋梗塞や脳卒中、脳梗塞など血管が詰まるような病気が起きやすくなる」

今後40年のうちに、90%もの高い確率で発生が予想される南海トラフ巨大地震。全国で最大950万人もの人が避難する想定で、多くの人がトイレを使えなくなることが予想されます。

水洗トイレを搭載する「トイレトレーラー」も、道路が寸断した場合などは遠方からの派遣ができないこともあり、個人の備えがより重要に。しかし、名古屋の街で聞いてみると…

(30代女性)

「トイレの備え…なかなか買わない。難しい、考えていない」

(40代男性)

「能登半島地震を見て、必要かなとは思うがまだそこまで考えていない」

(40代女性)

「あんまりトイレを備蓄するというイメージがない」

災害時の備えについて街で聞いたところ、食料や水を備えている人は8割以上でしたが、トイレを備えている人は3割ほどでした。

備蓄がなかなか進まない背景を専門家はこう指摘します。

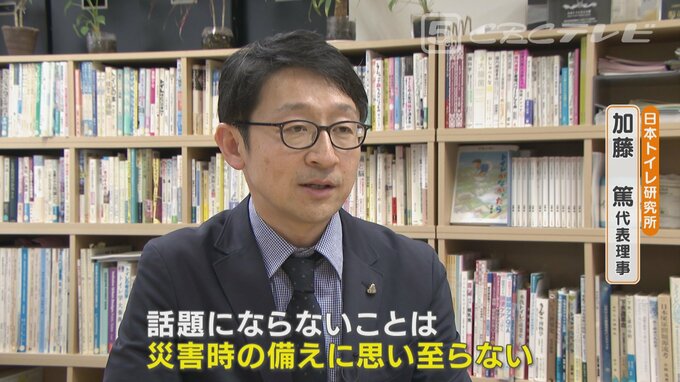

(日本トイレ研究所・加藤篤代表理事)

「“排せつ”というのは、会話に出てこない。話題にならないことは、災害時の備えに思い至らない。ここに落とし穴がある」

NPO法人「日本トイレ研究所」の加藤篤代表理事。20年ほど前から様々な災害で被災地に入り、トイレ支援や調査活動を行っています。

その加藤さんが災害時に快適な状態を保つカギだと考えているのが「携帯トイレの備蓄」です。