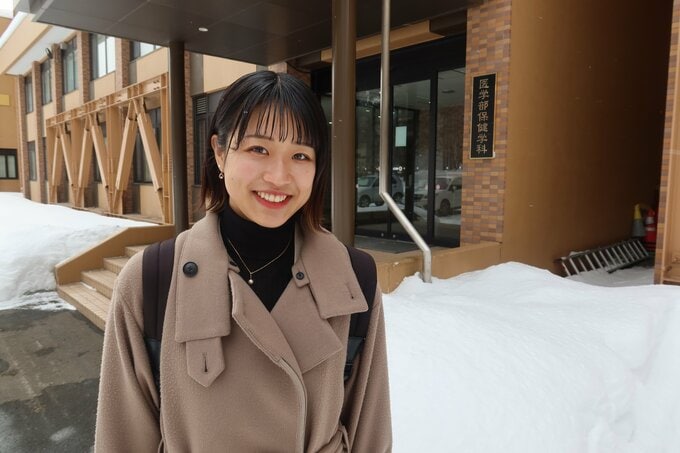

アフリカで見た現実

兼本さんは北海道大学医学部保健学科で看護学を専攻しています。元々は小学校の先生に成りたいと思っていましたが、寮生活を送っていた高校1年生の時に転機が訪れます。難民支援に携わった人の講演を高校で聴く機会がありました。その後、寮の先輩が文部科学省の奨学金プログラムを利用して海外でのボランティア研修に出る様子を目の当たりにしました。この2つの出来事が、そのころ中学時代から続けていた陸上部の活動をけがで止めて、モヤモヤしていた兼本さんに響きました。

先輩と同じボランティア研修に応募して、翌年の夏休みに1か月、アフリカのエチオピアの幼稚園や小学校に派遣され、コミュニケーションの取り方や日本文化を伝えるボランティア研修のチャンスを得ました。

しかしエチオピアでの日々は、簡単なものではありませんでした。首都アジスアベバに着いた瞬間から会話はすべて英語で、言葉は通じず、それでも各国から集まった同世代の高校生とチームを組み、現地の食事や生活習慣に戸惑いながら研修をスタートさせました。

中でも「インジェラ」と呼ばれるエチオピアの主食には、当初何度もおなかを壊しました。インジェラは「テフ」という穀物を粉にしてクレープ状に焼いたものですが、発酵させてから調理するため独特の酸味があり、馴染むには時間がかかりました。

また時間の緩さにもやきもきしましたが、そうした経験も日が経つごとに身体が覚え、帰国する頃には「もっと居たい」と思うほどになっていました。

「子どもたちには、衛生環境の改善がまず必要」

「病気やけがに対する予防知識が普及すれば、子どもたちは学習や遊びにもっと専念できるのでは」

1か月間のアフリカでの研修は、兼本さんに医療や看護への関心を呼び覚まし、看護師になることを志して大学に進学しました。