「正樹、ペンチでガラスを抜いてくれ・・・」

廣中さん

「父とのやりとりは、ほんま『抜いてくれ』が最後やったですね。ガラスを抜いてくれって私に言うたんですよ。私は5歳になっていて、一生懸命抜こうとしたけど、抜けなかった。『抜けんよ』言うたらな、父は『ペンチ持ってこい』と言ったのでペンチを取りに行って、ペンチを持って力入れて抜こうとしたけど、もう全然抜けない。子供の手じゃね。」

その後、父・一さんは床に伏せ起き上がれなくなったといいます。

廣中さん

「父が私を呼んどったけど私はよう行かなんだ。もう耐えられなかった。父のそばからすぐ逃げたんだけど、逃げた後、父は息絶えたんですね。」

「外で泣いたんですよ。親子の別れいうたら辛さがやっぱしあるんですね。」

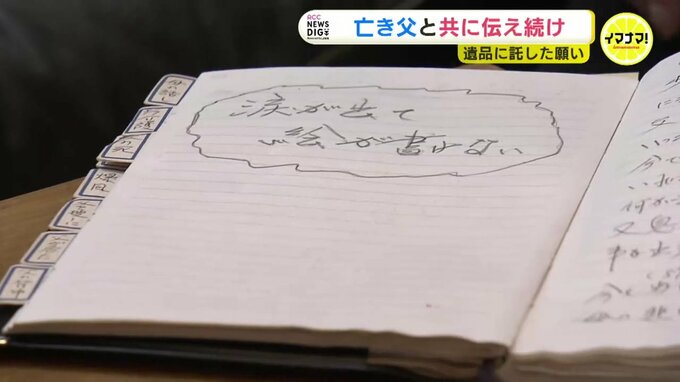

ノートの1ページには亡くなった父の顔は書くことができず、ずっと白紙のままの状態です。

形見となった枕は母・二三枝(ふみえ)さんが58年もの間、父の遺書とともにタンスの中に大切にしまっていました。母が亡くなる直前に教えてくれるまで、廣中さんはその存在を知らなかったといいます。

「枕」を見ると今でも鮮明に思い出されるのは父と過ごしたなにげない日常です。

廣中さん

「毎日、お父さんに家から幼稚園まで連れて行ってもらって、幼稚園の階段ずっと上がった1番上から、お父さんと手を振って別れて、お父さんは会社へ行くし、私は幼稚園に上がりよった。」

親子の絆は原爆によって一瞬で奪われました。