「難民条約で国は、迫害を受ける国に難民を送り返してはならないという重い義務を負っている。国や地裁判決は『高いレベルで証明ができないならば難民ではない』と決めつけるが、そうなると、本当は難民であるのに送還されてしまう事態が起きてしまう。高裁判決は、細かい点で矛盾があったとしても、大事なところが一貫していれば難民と認めるべきだというグローバルな考え方に立っている」

「(国の主張は)世界人権宣言の趣旨にも反し人道上看過できない」(2審判決)

高裁判決は次に、ミャンマーにおけるロヒンギャの状況(出身国情報)に言及し、過酷な現状を認めた。

基になったのは国連、オーストラリア、アメリカ、イギリスなどの報告書や高官の発言だ。

「そもそも市民権が公的に認められていない」

「不法に出国したロヒンギャが帰国した場合、ヤンゴンに住んでいたか否かに関わらず、刑務所や収容所に移送される可能性がある」

「(21年の軍事)クーデター前、ロヒンギャの虐殺は主にラカイン州で行われ、治安部隊が関与。クーデター以来、超法規的殺害は国内各地で報告され、強制失踪は全国に拡大し、件数も大幅に増えた」

そして、国の姿勢を強く批判した。

「国は、ロヒンギャが正常に国籍を取得できず、差別を受けている状況について、『要件に該当しない者に国民としての権利を与えないのは当然』などと主張するが、世界人権宣言の趣旨にも反する人道上看過できない不相当な主張を言わざるを得ない」

阿部教授は、「1、2審の決定的な違いは出身国情報の扱いにある。地裁は、難民認定をしない方向で情報の一部を切り貼りしているが、高裁はすべてをしっかりと読み込んで的確に評価し、保護の必要性があると判断している」と述べた。

「国の主張はまったく意味のない的外れと言わざるを得ない」(2審判決)

以上の判断を踏まえて、高裁判決は、男性の「個別の事情」にふれる。

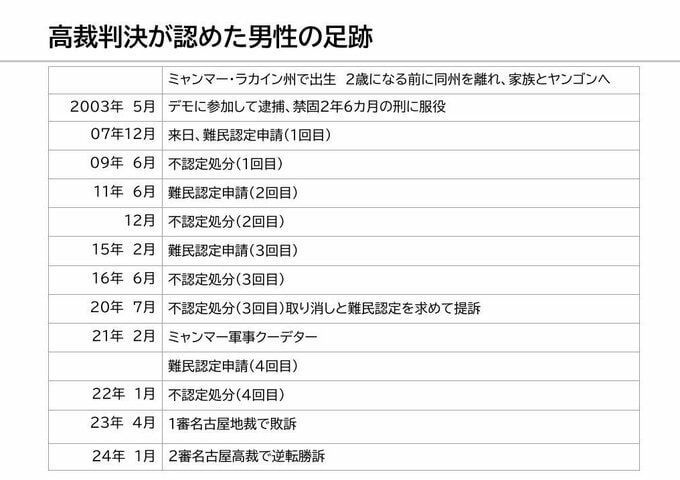

まず、男性はロヒンギャであり、裁判に提出された出生届の謄本から、ラカイン州で生まれたと認めた。

そして、2003年に民主化を求めるデモに参加して逮捕され、禁固2年6カ月の刑を受け、受刑中にロヒンギャを理由に警官らから暴行された、▽出所の際には今後、政治活動に関わった場合、厳しい処罰を受ける旨の誓約書を書かされながらも、民主化運動に関わった、▽日本に来てからもミャンマー大使館前での抗議デモに加わり、新聞に自分の写真が掲載された--などから、「迫害を受ける客観的、現実的な危険があったと容易に認めることができる」と難民性を認めた。

男性の供述の一部に変遷があるとされた点については、ミャンマー人通訳が「ロヒンギャに対する民族的偏見や嫌悪から誠実さを欠いていた可能性」を指摘した。

さらに、ここでも判決は国の主張を強い言葉で批判した。

「国はクーデター後、男性が本国の政府当局から政治活動を理由に訪問を受けることがなかったなどと言うが、男性はミャンマーの主権が及ばない日本にいるのであって、帰国した場合にどうなるかが問題とされる本件において、まったく意味のない的外れな主張と言わざるを得ない」

付言しておくと、高裁は、国が男性の写った新聞記事を持っていながら証拠として提出しなかったことにも「とうてい公正な態度とは言い難い」と述べた。

この記事を巡っては、入管当局が不認定とした後の2次審査で、難民審査参与員が男性に、「重要な(写真が載った)新聞の紙名を覚えていないのか」「(日本のデモで)写った人を、帰国して(軍が)わざわざ迫害するとは考えられないのではないか」と質問したことに対しても、「難民申請者の置かれた状況に対する無理解を露呈、質問全体を見ても予断や偏見がうかがわれ、公平な立場とは言い難い」と厳しく指摘した。

難民認定は国家の裁量ではない

日本は「難民鎖国」と批判されて久しいが、その原因は、入管当局が、今回の高裁判決とは真逆の姿勢を取り続けてきたことにある。

阿部教授は述べる。

「難民認定は国家の裁量ではない。難民に該当しているから認定されるのであって世界人権宣言に基づく人道的な措置だ。しかし入管は迫害の定義を狭く解釈し、立証のハードルを高くし、迫害する側がその人を個別に標的にしていなければ難民と認めてこなかった。今回の高裁判決は、司法が何のために存在しているのかを示した。この考え方が、入管庁の難民認定でも、他の裁判所でも、生かされなければならない」

昨年、多くの反対を押し切って改定された入管法が、今年、施行されれば、3回以上の難民申請者の強制送還は可能になる。

だが、入管当局はロヒンギャの男性の4回にわたる難民申請をすべて不認定にした。全国難民弁護団連絡会議は「3回目以降の申請でも、裁判所によって難民と認められることが証明された。高裁判決は法の施行に深刻な警告を発している。(問題の)条項の廃止を求める」と声明を発表した。

あらためて言いたい。

入管法改定に際して、齋藤健法相(当時)は再三、繰り返した。

「保護すべき者を確実に保護する」

その言葉が、まさに問われている。