日本銀行は30日、政策金利の誘導目標を0.5%に据え置くことを決定しました。6回連続の利上げ見送りとなった今回、植田総裁は利上げにむけた判断材料として「春闘のモメンタム」を重視する姿勢を表明。利上げは近くないと判断した市場では円安が進みました。大和証券チーフエコノミストの末廣徹氏が、植田総裁の発言から読み取れる本音と今後の展望を解説します。

利上げ見送りの背景に「円安・株高」のリスク懸念

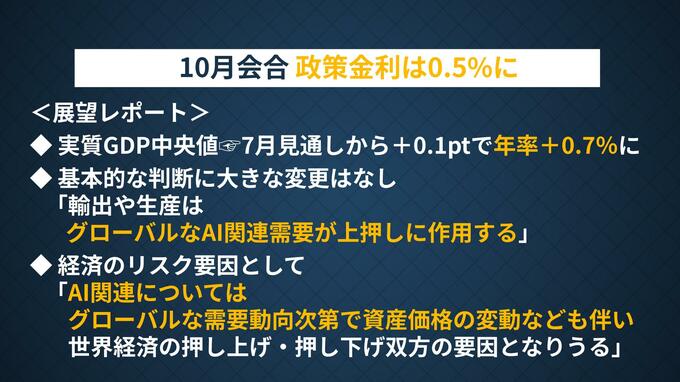

政策金利の0.5%への据え置きは市場の織り込み通り。9月会合に続いて、今回も2人の委員が利上げを主張し、結局7人対2人の多数決での決定となりました。

「9月会合で利上げを主張した田村委員と高田委員の2人については、その後の発言などから引き続き利上げを主張するだろうと市場は見ていました。焦点は、そこに1人あるいは2人の賛同する委員が出るかでしたが、結局ゼロ。展望レポートの数字や見通しもあまり変わらなかったので、日銀全体としては利上げを急いでいない、というハト派的なメッセージになりました」と末廣氏は分析します。

この決定を受け、為替市場ではドル円相場が円安方向に振れ、9か月ぶりの水準となる154円台に迫る展開となりました。日経平均株価は5万1325円で取引を終えています。

植田総裁が重視する「春闘のモメンタム」とは何か

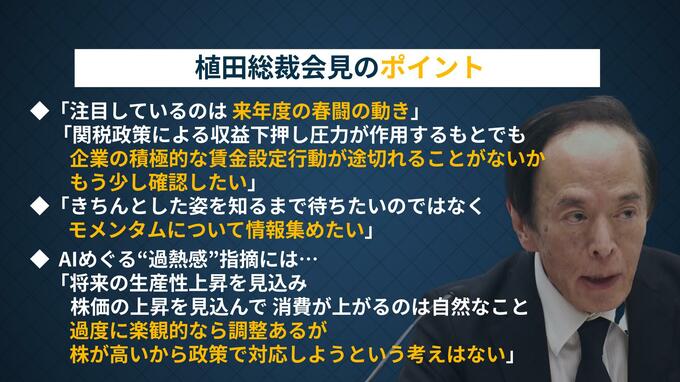

今回利上げを見送った主要な理由は、依然としてアメリカの関税政策の影響が見通せない、というものでした。そのうえで植田総裁は会見で次の利上げのタイミングについて「注目しているのは来年度の春闘の動きである」と発言。「関税政策による収益下押し圧力が作用するもとでも企業の積極的な賃金設定行動が途切れることがないかもう少し確認したい」とも説明しました。

この「もう少し」がどの程度かとの質問に植田総裁は「きちんとした姿を知るまで待ちたいということではなくて、モメンタムについて情報を集めたい」と回答。“モメンタム”が今会合のいわばキーワードになりました。

末廣氏はこの発言について「もう年末も近づいてきているので春闘の話を持ち出すことは理解できる。しかし、春闘の話を持ち出してしまうと、12月の利上げはない、とも捉えられる」と指摘します。

実は、これに近い状況が今年の1月にありました。「春闘の結果は3月に出るが、1月の日銀支店長会議で地方の賃上げ状況の情報を集めて『春闘を待たなくても利上げできる』と言って利上げしたのが今年の1月。同じパターンだと12月ではなく、最低限1月の支店長会議を待たなければいけなくなる」というロジックです。

AI関連と株高—リスク認識の兆し

今回発表された「展望レポート」では、新しい表現が加わりました。それは「輸出や生産はグローバルなAI関連需要が上押しに作用する」「AI関連についてはグローバルな需要動向次第で資産価格の変動なども伴って世界経済の押し上げ、押し下げ双方の要因となり得る」との表現です。

これについて末廣氏は「日銀らしい。メインシナリオや大きなところにはまだAIや資産価格の話を入れず、少しだけ入れてくる。警戒感が少し出てきたのだろう」と分析します。

会見でAI巡る過熱感、そして消費への影響を問われた植田総裁は「将来の生産性上昇を見込んで、また株価の上昇を見込んで消費が上がるのは自然なこと」としつつ、「株が高いから政策で対応しようという考えはない」明言。

これについて末廣氏は「株価に直接言及したくない姿勢は理解できますが、展望レポートのリスク部分に『資産価格』に触れていることを考えると、実際には気にしているのではないか。突っ込んだコメントをするとマーケットを荒らしてしまうリスクがあるため、慎重になっているのだろう」と解説しました。

次回利上げは1月が本命か—円安進行と市場の予想

この間、市場でもう一つ注目された材料が、アメリカのベッセント財務長官の発信。日銀の利上げを促すような発言があったことについて末廣氏は「方向性としては援護射撃になる。ただ、ベッセント氏は、日銀に何かしろと言っているのではなく、政府が日銀を縛ってはいけないというメッセージ。日銀にとっては自由度が広がるの話なので、良い動きだろう」と評価しています。

こうした状況を踏まえて、市場では次回の利上げ時期について、12月19日の会合では41.5%、1月23日の会合では累計で82%、3月までには94%の確率で利上げを織り込んでいます。

「植田総裁の会見内容からすると12月はなさそうだが、結果的に円安が進んだので、その意図とは関係なく、利上げに踏み切る展開もありえる」と末廣氏。

ただ、メインシナリオは、やはり1月になりそうです。「株価やAIなどのリスクも気にし始めていることを考えると、次の利上げはサプライズは避けたい市場に十分織り込ませた上で行う、となると12月は見送って、80%程度の確率で織り込ませたうえで1月に実行するのでは」との見通しを示しています。

日銀は物価、株価、AIブーム、ドル円相場、そしてアメリカFRBの動向など、様々な要素を丁寧に点検しながら、難しいかじ取りに向き合うことになりそうです。