はじめに

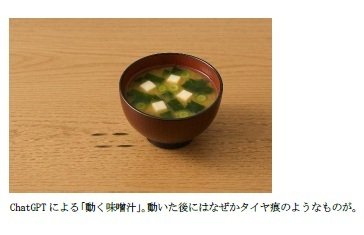

先日家族で食卓を囲んでいたところ、3歳の息子が「味噌汁が動いた!」と声を上げた。

日本の食卓で古くから見られる光景である。「そうか。また、動いたか。」などと軽く捉えていたが、息子は年齢的にも「なんで?なんで?」を繰り返す時期である。

当然に「なんで動くの?」という照会に接した。

言われてみれば、なぜ動くのか。

日常に溶け込みすぎて思考停止していた自分に気づかされた。

息子には常日頃「自然から学べ」と言っている手前、思考停止した父の姿を見せることはできない。この世に生を受けておよそ半世紀、今回ついに味噌汁の謎に迫ることとした。

物理の力なくして物は動かない

私も理系の端くれである。動く理由を説明するのにオカルトじみた未知なる力を引き合いに出すのは受け入れられない。

高校時代に学習した物理の知識を動員し検討することとした。とはいえさすがに電気や磁気の力が働いているとは考えにくいため、力学・熱力学で説明ができるのではないかと当たりを付けた。

また、思考実験にあたっては、「『熱い味噌汁が入ったお椀』が、『水でぬれたテーブルの上にある時』に動く」という経験則を前提とした。

1|静止摩擦力

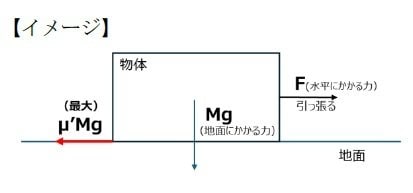

通常、物体が水平に動かないのは「静止摩擦力」が原因である。静止摩擦力とは、物体が水平方向の力を受けた際に、動き出さないように留める抗力である。

静止摩擦係数をμ'、物体の質量(重さ)をM、重力加速度をgとすると、静止摩擦力の最大値はμ'Mgとなる。これを超える力が水平方向に加わったとき、ついに物体は水平方向に動くのである。

静止摩擦係数μ'は材質などで決まる比例定数のようだが、筆者はこの分野について専門外であり、詳細には踏み込めない。

水平方向の力Fが、μ'Mgより小さい場合は、静止摩擦力により水平方向に動かないが、Fがμ'Mgを超えると、水平方向に動き出す。

数式を見ると難しく感じるが、単に「重いものほど動きにくい」、「ざらざらした地面(静止摩擦係数の大きい地面)ほど動きにくい」というだけのものだ。

しかし、そもそも味噌汁には水平方向の力が働いているのだろうか。

食卓での味噌汁の挙動を見ると「何もしていないのに“つつつ”と動く」イメージだろう。なので「水平方向の力が、静止摩擦力を超えて加わったから動いた」というものでは説明がつかないように思える。

では、電気や磁気、果てはオカルト的な何かの力なのだろうか?

それでもなお、答えは「静止摩擦力」にあると考えた。

2|引き算の静止摩擦力

もしアイススケートのリンクのように、何もせずとも滑るような状態であれば、水平に動くための「水平方向の力」はほとんど不要になる。それこそ摩擦力さえなければ、テーブルのちょっとした傾きや、風などの些細な力で動くはずである。

すなわち「水平方向の力」で説明するのではなく、「静止摩擦力が小さくなることで味噌汁は勝手に動く」という説明である。まさに引き算の発想である。

静止摩擦力を振り返ってみると、静止摩擦係数(μ')と地面にかかる力(Mg)の掛け算となっている。この静止摩擦力の算式から、静止摩擦係数 μ' が小さくなるか、地面にかかる力 Mg が小さくなれば、味噌汁は動くはずである。

静止摩擦係数は、上述のとおり筆者は明るくない。「濡れたテーブル」ということで、水があることで一定程度係数が小さくなることは想像できるものの、それだけで動くのであれば味噌汁以外の食器もすべて動くはずである。

なので今回はもう片方の「地面にかかる力」に着目し、味噌汁の挙動に迫りたい。おそらく味噌汁の「地面にかかる力」を小さくする『何か』があるはずである。

3|ボイル・シャルルの法則

ここからは熱力学の考え方が必要になる。単なる力学だけでは、味噌汁は重力によって単にテーブルに落下し続ける(それをテーブルが受け止める)だけであり、それ以上の進展が望めないからだ。

さて、ボイル・シャルルの法則というものがある。理想気体において、同一体積であれば温度が高いほど圧力(気圧)が強くなるというものである。

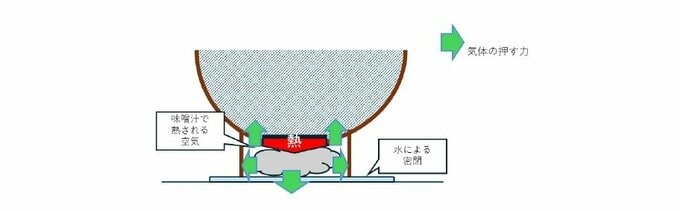

お椀の質量(味噌汁を含む)をM、お椀の高台の部分の体積をV、気圧をPとすると、お椀は当初Mgの力で地面を押すことになる。そして、水平方向には最大μ'Mgの静止摩擦力が働くこととなる。ここまでは先ほどと同じだ。

しかし、高台に閉じ込められた空気が、熱い味噌汁で温められることによる影響を加味して考えてみると、以下のようになる。

高台の当初の状態(外の空気と同じ状態)を、気圧P1、温度(気温)T1としよう。

この空気が味噌汁に熱されることで、空気の温度がT2(>T1)に熱されたとしよう。高台の体積は変わらないため、ボイル・シャルルの法則により、温度に応じて気圧も高くなり、この時の気圧をP2とすると、P2 = (T2 / T1) × P1となる。これが単位面積あたりにかかる力となる。

気圧は上下左右に均等に働くため、空気が右に押す力と左に押す力は相殺する。しかし上下に押す力は、お椀と地面が接合していないため、味噌汁と地面を引き離す力として作用する。

お椀(味噌汁を含む)目線で見ると、自重により下向きにMgの力で落下するが、これに空気の力が加わることとなる。自分の上にある空気の力により下向きにP1の力で押され、一方で高台の気圧によって、上向きに(T2 / T1) × P1の力で持ち上げられることとなる。

気圧は単位面積あたりの力なので、お椀の上面の面積、高台で囲まれた面積を各々乗じたものがお椀にかかる力となる。今回は算式がむやみに煩雑になるのを避けるため(そんなお椀は存在しないが)上面の面積=高台で囲まれた面積=Sとしたい。

すると、気体からの受ける上下の力が相殺し、結果として下方向にMg - ((T2 - T1) / T1) × P1Sの力が働くことになる。通常、地表での気圧は1cm2あたり約1kgと言われている。温度として用いているT1、T2は日常で用いる摂氏(℃)ではなく、絶対温度(K)である。また、((T2 - T1) / T1) × P1がどの程度の力になるのか、一定程度現実的と思われる数値を当てはめて少し確認してみよう。

味噌汁は75℃程度とすると、高台の空気は味噌汁に触れて、おおざっぱに40℃程度になるとしよう。冬の寒い時期に、室温が10℃とすると、絶対温度では283K(10℃)の空気が323K(40℃)になることになる。

これを上式に代入すると、気体による上向きの力は1cm2あたりおよそ100gとなる。これならば、味噌汁を持ち上げることも現実的な水準と言えるのではないだろうか。