横浜銀で市場部門を担当する井上斉執行役員はブルームバーグのインタビューで、「中立水準を実現ならしめる政策金利」になると判断したタイミングで「フルアクセル」を踏むと述べた。

日銀の見通しを前提とした場合、その水準は井上氏が予想するターミナルレート(政策金利の最終到達点)である1-1.5%となるが、金利の絶対値よりも「金利が上げも下げもあるという中立的な水準が実現している状態」を指すとしている。

日銀が2013年に開始した大規模な金融緩和以降、横浜銀は外債や株式など国内債券以外への投資の比率を増やしてきた。昨年からの金融政策正常化以降、国債の収益性が復活し流動性が高まってきていることから、同行の資金運用戦略も大きな転換点を迎えつつある。

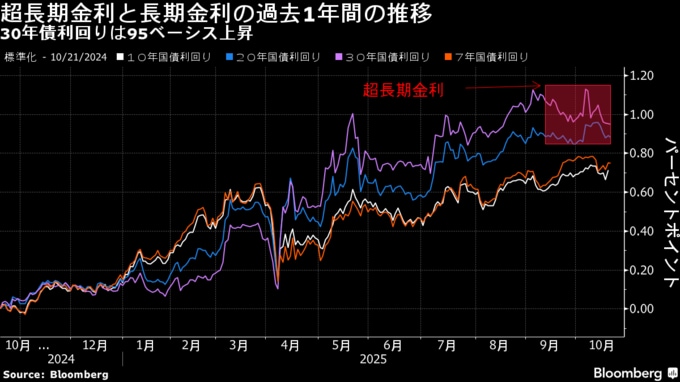

井上氏は「今までは金利のない世界でもがき苦しんでいたが、真逆の世界が到来した」と指摘。日銀の金融政策については、10月下旬の金融政策決定会合での利上げは見送りを見込むが、12月か来年1月には「十分にあり得る」とみている。政策金利が現行の0.5%程度から0.75%程度に引き上げられれば、約30年ぶりの高い水準となる。

同氏は現状でターミナルレートについて、レンジで1-1.5%程度、メインシナリオで1.25%と予想している。日銀が展望リポートで示している27年度までの見通し期間の後半までに、物価が安定目標の2%で推移する状況になった場合を想定する。

中期国債中心に積み増し

25年6月末時点の横浜FG傘下3行合算の有価証券残高は、満期保有目的を除き約2兆1000億円。そのうち国債などの円債が約半分に上る。有価証券残高の大部分は横浜銀が占める。

足元では政策金利が上昇過程にあるため、国債投資については慎重姿勢を維持している。同氏は25年度上期(4-9月)に2年債と5年債を中心に「いくばくかの積み増しに着手した」と述べ、下期も同様の方針だとした。

井上氏は1997年に横浜銀に入行、今年4月からFGと銀行の市場・国際部門の担当役員を務めている。経営企画部長として横浜FG(当時はコンコルディア・フィナンシャルグループ)が2023年度に投資家向け資料で公表した「PBR(株価純資産倍率)ロジックツリー」の作成にも関わった。資本効率向上への道筋を分かりやすく投資家に説明する先駆的な事例として、企業統治(コーポレートガバナンス)の専門家の間でも話題になった。

同氏は今後、有価証券投資で日本国債の比率が高まっていく中でも、安全資産の一つとして、米国債への投資も一定程度維持すると述べた。足元では調達コストが高止まりしているため、短期的な市場の見通しに基づく売却益狙いの投資が主になると説明した。

ローン担保証券(CLO)についても、満期まで持ち切ることで高いリターンが期待できる資産の一つとして、現状の残高程度は維持するとした。

急激な円金利の上昇により保有債券の含み損が増加しているが、日米国債などの債券と日本株を中心とするリスク性資産の逆相関を生かすことで、「評価損益の変動を抑制することが重要だ」と述べた。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.