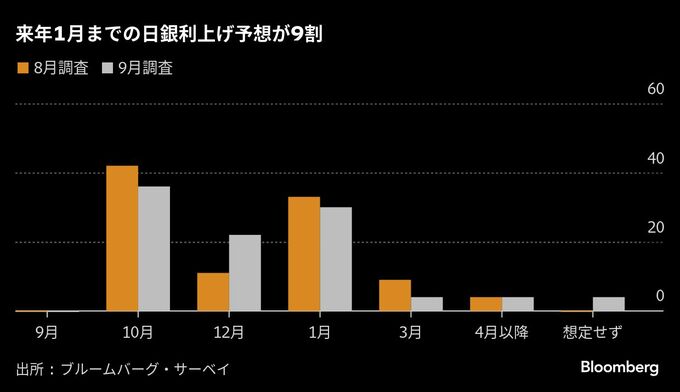

(ブルームバーグ):日本銀行による追加利上げのタイミングについて、年内を予想するエコノミストが約6割に増加した。最多の4割近くが10月の金融政策決定会合と見込んでいる。

ブルームバーグがエコノミスト50人を対象に3-10日に行った調査によると、日銀の次の利上げ予想は10月が36%と前回の8月調査の42%からは減少したものの、引き続き最多となった。一方、12月が11%から22%に拡大し、年内は53%から58%に増加。来年1月は30%でそれまでの利上げを88%が想定している。

調査リポート:日銀9月会合は全員が現状維持、次回利上げ10月が最多

今月18、19日の会合での利上げ予想はゼロだった。ニッセイ基礎研究所の上野剛志主席エコノミストは、今会合の注目点を「次回利上げまでの距離感だ」と指摘。正副総裁の慎重な発言を踏まえて「どこまで確認するつもりなのか、インフレ圧力に対してどこまで警戒感を持っているかが特に注目」としている。

植田和男総裁は、4会合連続で政策維持を決めた前回の7月会合後の記者会見で、米関税政策に伴う不確実性を強調するとともに、政策対応が後手に回るリスクは高くないと発言。氷見野良三副総裁は2日の講演で、当面は関税政策の影響が「大きくなる可能性の方に、より注意が必要ではないか」と語った。

10月会合での利上げを予想するエコノミストが重視しているのが、順調な実体経済と根強いインフレ圧力だ。米関税政策を巡り、トランプ大統領が4日に日米合意を履行する大統領令に署名したことも、不確実性が一段と低下する要素とみられている。

ソシエテ・ジェネラル証券の剣崎仁調査部長兼チーフエコノミストは、米関税の悪影響が限定的になる可能性を日銀短観や支店長会議から得られれば、日銀が「ビハインド・ザ・カーブに陥るリスクを意識して、10月に利上げに踏み出す可能性はある」とみている。

日銀の金融政策が後手に回るリスクが高まっていると思うかとの質問には、40%が「はい」と回答し、「いいえ」が50%だった。ベッセント米財務長官は8月のブルームバーグのテレビインタビューで、日銀は「既にビハインド・ザ・カーブに陥っているとみられる」との見方を示した。

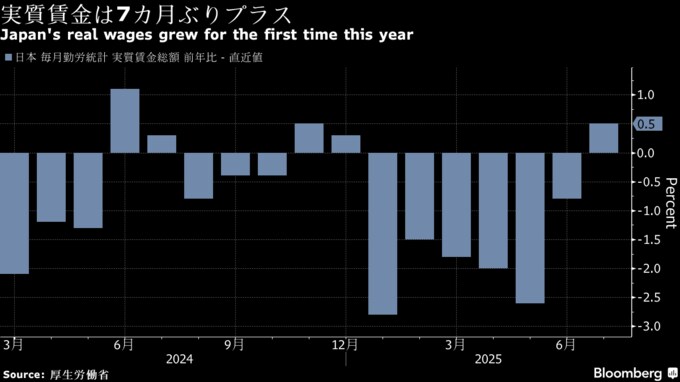

物価の変動を反映させた実質賃金は、7月に前年比の伸びが7カ月ぶりのプラスに転じた。今年の春闘での高水準の賃上げが給与に反映される中、名目賃金の増加率が物価の伸びを上回り、賃金の上昇基調が続いていることを示した。

国内政治の混乱

一方、石破茂首相の退陣表明に伴う国内政治情勢の混乱が、追加利上げの障害になるとの見方も少なくない。ポスト石破を決める自民党総裁選は10月4日に投開票が行われる予定。衆参ともに少数与党の下では、新首相も難しい政権運営を迫られる公算が大きい。

大和総研の熊谷亮丸副理事長は、米関税の影響見極めに加えて政治情勢の不透明感が強まっている中で、「日銀としては、賃金・物価が循環的に上昇する中でも利上げに踏み出しにくい状況が続こう」と指摘。12月会合での0.75%への利上げをメインシナリオとしている。

事情に詳しい複数の関係者によると、日銀は国内政治情勢が混乱する中でも、経済・物価情勢は7月の最新シナリオに沿った動きと判断しており、年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ。一方で、雇用情勢の下振れが鮮明になっている米経済動向への警戒感を強めているという。

野村証券の松沢中チーフストラテジストは、米雇用統計が下振れ、年内全ての連邦公開市場委員会(FOMC)会合で利下げが織り込まれている現状では、「日銀利上げの喫緊性は高まりづらい」とみる。米経済の底入れ感の台頭には年末商戦を確認する必要があるとし、「日銀利上げは早くて12月、メインは1月会合」との見方を示した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.