(ブルームバーグ):古代ローマ帝国の支配は地中海世界を安定させたが、やがて衰退が訪れた。19世紀に栄えた大英帝国による国際秩序も、20世紀の二度の世界大戦の中で崩れ去った。

現在は予測不能な米国が主導する混沌とした世界で、今ある秩序も終焉(しゅうえん)を迎えつつあるのではないかと疑念を抱かずにはいられない。

1945年以降、米国主導の秩序は偉大なる平和と繁栄、そして自由をもたらしてきた。大成功と呼ぶにふさわしい成果だ。しかし、これに対する圧力は、秩序をつくり上げた米国自らと外部から高まる一方だ。

秩序がどれほどの危機に直面しているかを測る一つの手段は、秩序がどのように終わりを迎えるかを考察することだ。

歴史に詳しい英ケンブリッジ大学のブレンダン・シムズ教授は、国際秩序の終焉には通常3つのパターンがあると指摘している。戦争での敗北ないし戦争抑止の致命的な失敗、経済の衰退や政治・経済の乖離(かいり)、そして秩序を支えてきた規範やルールに対する信頼の崩壊だ。

米主導の秩序はこれまで驚くべき強靱(きょうじん)性を示してきたが、米国が3つのパターン全てでリスクを積み重ねているため、崩壊の可能性は高まっている。

トランプ大統領を含め近年の米指導者は、秩序を補強するための重要な措置を講じてきたが、米国の現政策はむしろ危機を悪化させている。

秩序は他者によって壊されることもあれば、疲弊し崩壊することも、自滅することもある。今の状況では、そのいずれの結末もないとは言い切れない。

敗戦リスク

米国は何十年もの間、唯一の超大国として世界に君臨してきた。イラン核施設への6月の攻撃が示すように、米国防総省は比類なき軍事展開能力を保持している。しかし、米国を無敵な国だと想定するなら、現実が見えていない。

欧州ではロシア、中東ではイランとその代理勢力、アジアでは中国と北朝鮮と、たくさんの脅威が米国の軍事リソースを逼迫(ひっぱく)させている。

一つの戦争だけに対応するよう設計された軍は、複合的な脅威のある世界では常にリスクを抱えることになる。中でも最大の敗戦リスクが集中しているのは、西太平洋地域だ。

2023年にケンドール空軍長官(当時)は「情報はこれ以上なく明確だ」として、「中国は戦争の準備をしており、それも対米戦争に向けた準備だ」と述べた。ヘグセス国防長官も今年、「中国の脅威は現実であり、差し迫っている可能性がある」と指摘。こうした警告は、米政府関係者から繰り返し発せられている。

中国共産党は台湾を攻撃したり、西太平洋の秩序を再構築したりするために必要な軍備を整え、作戦計画の訓練をしている。核兵器の備蓄においても、米国に並び、あるいはそれを上回ろうと急速に拡張を進めている。

さらに習近平指導部は、食料や燃料などの資源の備蓄も強化している。習氏にとって、米国を西太平洋から平和裏に排除できるのが理想だろうが、戦いに備えているのは明らかだ。

米中戦争が起これば、世界経済に甚大な打撃を与えるだけではない。核戦争へのエスカレーションという深刻なリスクも伴う。もし米国が敗れることになれば、米主導の国際秩序は根本から揺らぐ。それは現実的な可能性だ。

インド太平洋における米国の同盟関係が崩壊する恐れもある。打撃を受けた米軍が、他地域での安全保障維持に苦慮する公算も大きい。

インド太平洋軍のパパロ司令官は、このままではいけないと警鐘を鳴らす。今の米国は、この脅威に見合う危機感を持って行動していないという。

もっとも、前向きな動きもあった。イスラエルは23年後半以降、米国の支援を受けてイランとその代理勢力に大きな打撃を与えてきた。米国と北大西洋条約機構(NATO)の同盟国は、ウクライナ支援を通じてロシアの軍事力を着実に弱めている。

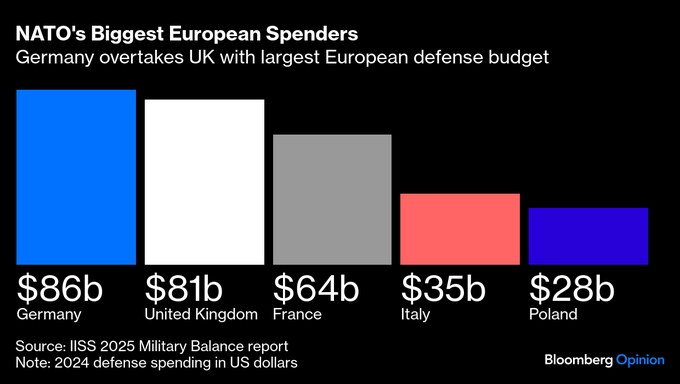

NATOの同盟国に防衛費を国内総生産(GDP)比で3.5%、関連投資を1.5%にまで引き上げさせた点では、トランプ氏にも一定の功績がある。その結果、民主主義陣営の軍事力が強化される方向にあるのは期待できる。

ただ、米国が世界に手を広げ過ぎているのは依然として現実であり、アジア情勢のトレンドは厳しい。米国は今なお第3次世界大戦に敗れる可能性があるとの想定で行動していない。

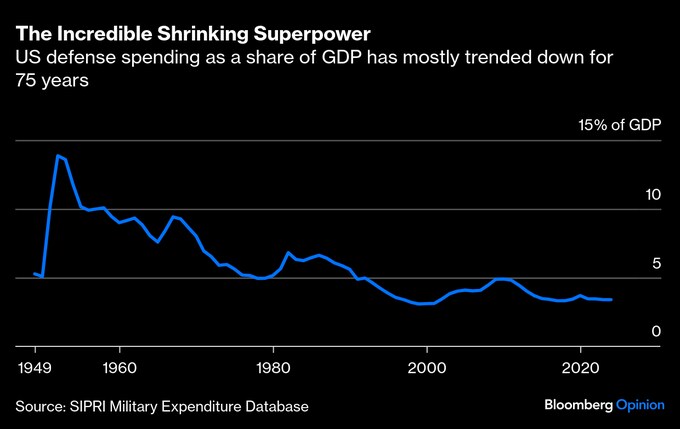

米国の軍事支出はGDP比で3.5%を下回り、第2次世界大戦以降では極めて低い水準だ。来年にはさらに減少し得る。中東での衝突が続く中、弾薬やミサイル防衛システムの装備備蓄も底を突きつつあるという。

造船業は停滞し、産業基盤も脆弱で再生産能力に欠けるため、戦闘開始初期に失った戦力を補うことは難しい。「資材不足はAI(人工知能)では解決できない」とパパロ氏は言う。戦場での損失を補えない国に、消耗戦を制することはできない。

習氏ですら、中国軍の実力を正確には把握していないかもしれない。しかし、太平洋における軍事バランスが変化する中で、国際秩序を揺るがす危機のリスクは高まり続けている。

経済の崩壊

国際秩序の終焉は必ずしも暴力的に訪れるとは限らない。覇権国が秩序を機能させるための経済体制を維持できなくなった、あるいは維持しようとしなくなったとき、内側から崩壊することもある。大英帝国の秩序は、二度の世界大戦を経て財政が破綻した際に崩れた。

米主導の現在の秩序は、長らく2つの経済的支柱の上に築かれてきた。1本目が、米国の世界的な影響力を支える経済・財政力。2本目が戦略的関係を補完する経済的枠組み、すなわち、国際経済における主導的役割や貿易・投資を通じた結び付きだ。

この支柱は米政府と同盟国を結び付け、米国主導の秩序を維持する共通の利害を生み出してきた。支柱2本とも、極めて強靱だ。衰退が語られる中でも、米国の世界GDPに占める比率は1970年代とほぼ変わらない。

ドルは依然として世界の貿易と金融を支配し、外国人投資家は米国の同盟関係や軍事力の維持に役立つという理由で、ドル覇権を支持し、巨額の財政赤字国に資金を提供してきた。

そして、秩序を支える経済体制が時代遅れになったり不均衡になったりした際には、交渉が行われてきた。米国が1971年に金本位制を放棄し、現在の変動為替相場制へと移行したのもその一例だ。

しかし、現在この経済構造には「浪費」「保護主義」「政治問題化」という3つの重大な課題が迫っており、そのいずれもが深刻化しつつある。

浪費

まずは国の浪費だ。米国は四半世紀前、財政黒字国だった。だが今は、赤字が果てしなく続いている。公的債務はGDPの約100%に達し、間もなく第2次世界大戦終結時の119%を上回る見通しだ。

トランプ政権が推し進め成立させた「大きくて美しい法」で定められた歳出と減税の水準が恒久化すれば、2050年までに債務はGDPの200%を超える可能性がある。

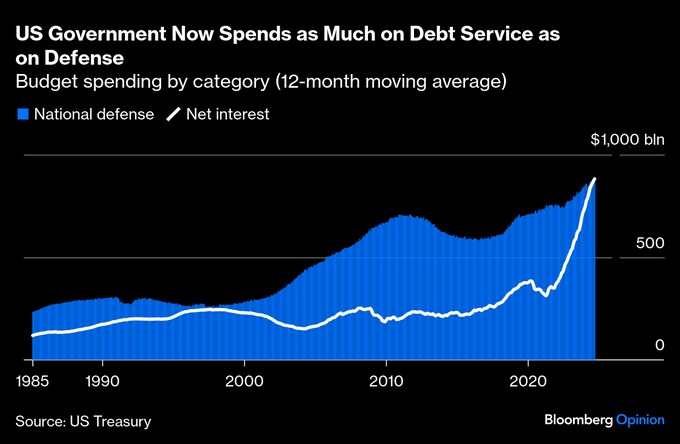

債務と赤字が膨らめば、利払いが増え、借り入れコストも上昇し、経済成長が抑制されて国防費も圧迫されかねない。国の浪費が続けば、やがてドルの覇権が揺らぎ、例えば制裁を行使する能力といった面で米国の国際的な影響力が弱まり、他の経済問題も悪化させる恐れがある。

現在、米政府の利払い費は国防費と並ぶ水準に達している。

どの時点で財政の無責任さが世界のリーダーとしての地位を維持できないほど深刻な代償をもたらすのか、それを明確に判断する確かな基準は存在しない。しかし米国は、あたかもその限界を自ら確かめようとしているかのようだ。

保護主義

次に保護主義だ。米国は経済関係の再交渉において遠慮する国ではない。1980年代の日本との激しい貿易摩擦を振り返れば分かる。しかし、トランプ氏の極端な関税志向は、より深刻で持続的な悪影響をもたらしかねない。

米国の同盟国は、関税によって国防費の増額が困難になっていると不満を漏らしている。米国が貿易を巡り同盟国と争えば争うほど、中国の重商主義的政策に対抗するために必要な結束力や競争力が損なわれていく。造船からAIに至るまで、あらゆる分野でそれが影響する。

筆者が最近参加した東京での会議でも、アジアの安全保障を脅かしているのは中国で、域内の繁栄を脅かしているのは米国だというのが主な論点だった。

米国と同盟国を結び付けていたのは比較的開かれた国際経済だったが、高関税と終わりの見えない貿易戦争は、こうした結束を引き裂きかねない。

政治問題化

最後に政治色を帯びるという問題だ。米連邦準備制度理事会(FRB)の独立性を揺るがすトランプ氏の言動は、政治から距離を置いて経済運営を担い、危機時には世界経済の安定装置として機能するというFRBを弱体化させる恐れがある。

トランプ氏は移民問題や薬物対策、さらには自身と親しい非リベラル派の法的トラブルに絡めて関税を乱用することで、米国を地経学的な混乱要因に変えている。

トランプ氏は、世界経済のルールを無視して奔放に振る舞っている。こうした超大国を長期にわたって支持する国が多いとは考えにくい。

ルール破壊

秩序の根幹となるルールが一貫して無視されるようでは、その秩序が存続・発展することはできない。冷戦末期、当時のソ連が東欧諸国に社会主義体制を強要しなくなったと明らかになった途端、東欧に築かれていた秩序は瓦解(がかい)した。

米国主導の秩序は、共有資源へのアクセスや核拡散の抑止、人権の保護、領土の強奪禁止といった基本的な規範に支えられてきた。

米国自体が時に覇権国としての偽善を問われることもあったが、これらの原則を掲げることで比較的文明が進歩し繁栄した世界の構築に寄与してきた。しかし今では、善悪を問わず多くの国がこれらのルールを公然と踏みにじっている。

例えば、航行の自由は各地で脅かされている。紅海ではイエメンの親イラン武装組織フーシ派が船舶を攻撃し、西太平洋では中国が南シナ海のほぼ全域で領有権を主張。北極圏ではロシアが北方航路の国際水域を自国領と見なしている。

人権の基準も後退している。中国のウイグル族に対する扱いは、かつて過去の遺物とされたはずの弾圧の再来と言える。

トランプ氏は、パナマ運河の接収やカナダの併合、さらにはデンマークの自治領グリーンランドの買収などを口にし、住民の意思を無視して米国が経済的もしくは軍事的手段で領土を拡大する可能性すら示唆した。

領土拡張の否定は国際秩序にとって極めて基本的な原則で、これが崩れれば世界は過去の混沌(こんとん)と暴力の時代に逆戻りしかねない。もし米国自らこの原則を覆すなら、それは自ら築いた秩序の破壊に手を貸すことになる。

米国が後悔する瞬間

1960年代前半、その後ニクソン政権で国務長官となったヘンリー・キッシンジャー氏ですら、米国とその秩序は破局に向かっていると論じたことがある。米国が主導する秩序の終焉はこれまで何度も予想されながら、現実には起きなかった。

この秩序が存続しているのは、その極めて強い耐性と、危機のたびに米国と同盟国が守り抜いてきた努力の賜物だ。しかし、良いものは永遠に続くと思い込むのは危険であり、過去の秩序を崩壊させた要因に米国が無縁というわけでもない。

どの時点で危機が破滅に転じるのか、予測は難しい。秩序が危機的状況に陥ると、それが致命的な転換点になるかどうかは見極めがつかない。ただ一つ確かなのは、その瞬間が訪れたとき、米国は深く後悔することになるということだ。

秩序は進化していく。それ自体は健全なことだ。しかし、一つの秩序の完全な終焉となれば、それが平和的であれ暴力的であれ、歴史的に重大な出来事となる。

「米国後の世界」を形作る可能性が最も高いのは中国だ。中国は世界の在り方について、全く逆のビジョンを抱いている。世界や米国にとって、啓蒙主義的に1945年以降続いてきたシステムと同様である可能性は極めて低い。

今ある秩序は、西太平洋での流血の衝突によって、あるいは浪費と保護主義の蓄積による長期的な危機によって、または持続的なルール崩壊によって、静かに終焉を迎えるかもしれない。あるいは、こうした3つの危険な要因が交差する地点で、米国主導の秩序の命運がいつか尽きる可能性もある。

歴史は、秩序が崩れる道筋が一つではないことを示している。今の米国はその全てを同時に呼び寄せているかのようだ。

(ハル・ブランズ氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。米ジョンズ・ホプキンズ大学高等国際問題研究大学院教授で、シンクタンク「アメリカンエンタープライズ研究所(AEI)」の上級研究員でもあり、「デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突」を共同で執筆しています。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:Three Ways America’s World Order Could Collapse: Hal Brands(抜粋)

コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:New York Hal Brands hbrands1@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Toby Harshaw tharshaw@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.